内容が古くなっている場合があります。

この記事の内容 /

超広角焦点距離ごとの特性

超広角を使うために必要な技能

超広角は、もしかしたら超望遠より売れない、売りにくい、買いにくい焦点距離=画角かもしれない。超望遠は遠くの被写体を引き寄せるレンズと認識されていて、鳥やスポーツなどを撮影したい人にとって必須だろうし、気の迷いからなんとなく超望遠ズームを買う人もいそうだ。しかし超広角は「何を撮るの?」というところがあり、これといって特定のジャンルを思い浮かべにくい焦点距離だろう。

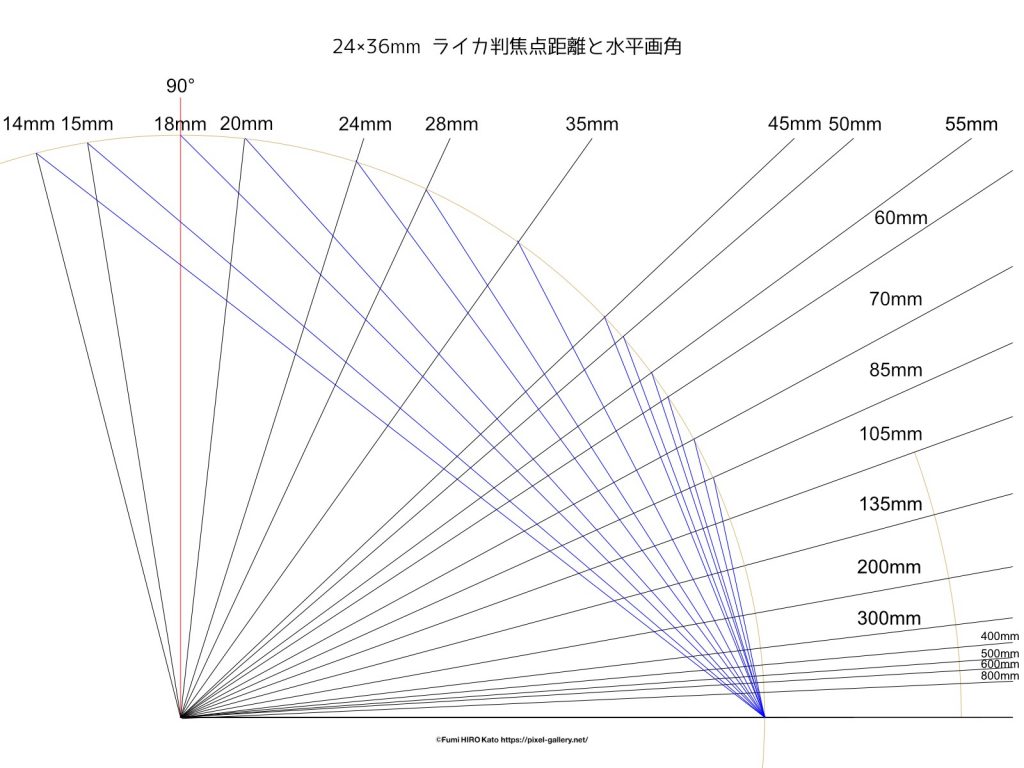

超広角に分類される焦点距離はたぶんライカ判では20mmからではないだろうか。

ライカ判20mmの画角は肉眼では見えないが記憶で容易に再現される範囲を写し込むと思ってよい。「あの店のカウンターはこんな感じ」と誰かに説明する際は、カウンターに座って目の前に見える風景より広い範囲が対象になる。カウンターに座る前に見た風景、カウンターに座って首を振ったとき見えた風景を含むのだ。大雑把に言うと、こうした範囲が20mmの画角で撮影できる。

つまり「場」を説明するのに最適な画角だ。

私ははじめて買った交換レンズが28mmで、次に買ったのが20mmという変わり者で、数十年前の20mmはいまどきの15mmくらいの感覚で受け止められていた超々と形容されそうな広角だった。実際のところは20mm未満の焦点距離のように角度変化でつくパースに神経質にならず撮影でき、意外なほど自然に扱える画角だと思う。

20mm未満の焦点距離では1mmの差がとてつもなく写真に現れる。

20mm未満では18mm、16mm、15mm、14mmといったところが一般的だろうか。

現在の私は15mmをカメラにくっつけたまま散歩したりするし、本気で臨む撮影で欠かせない焦点距離になっている。18mmでは画角が狭いのだ。ただし18mm以下になると20mmではあまり意識せず撮影できたものが、強いパースの現れ方によって工夫が必要になる場合が多い。

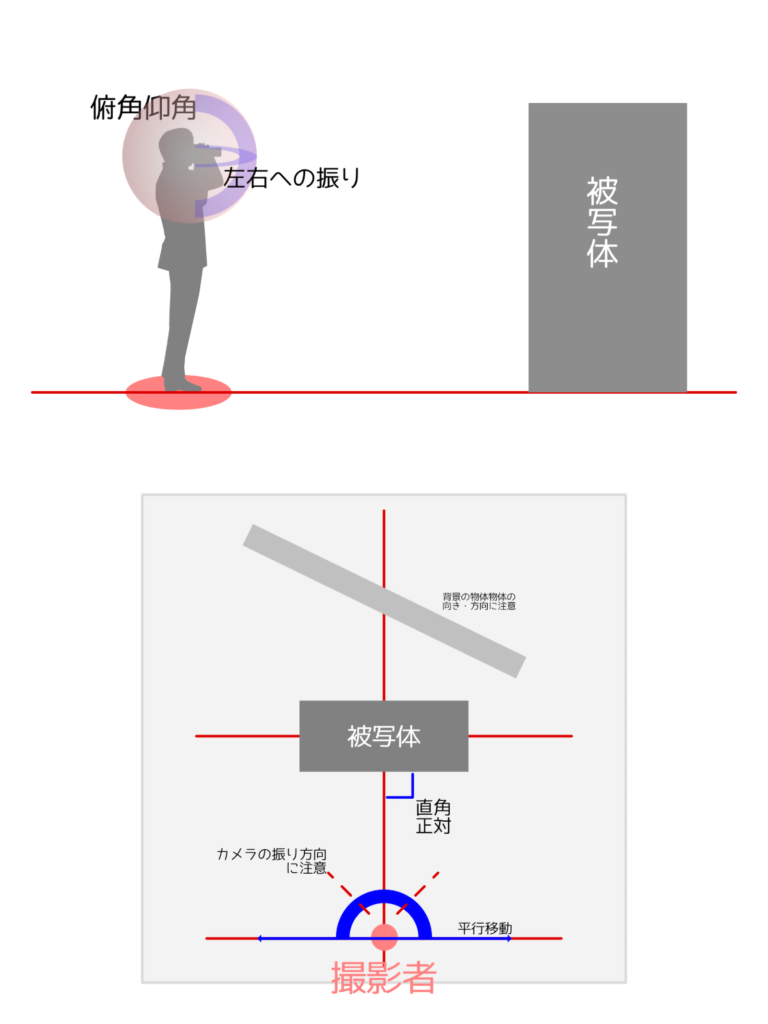

20mmでは俯角仰角の厳密さは24mmの延長で考えてよいだろうが、18mm以下になると(特別な意図がないかぎり)まずは俯角仰角を正確に取り、つまりまっすぐカメラを構えることから撮影がはじまる。もちろん意図あっての撮影だから、そこから俯角仰角へカメラを振るのは構わない。最初に正確なアングルを決めるのは、わずかな上向き下向きによって被写体や背景が強烈な先すぼまりや頭でっかちに変形するからだ。

私たちは肉眼で環境を眺めて被写体を発見したり、被写体が人物なら肉眼で状態を確認しながらディレクションする。この肉眼で見たままの状態と、18mm以下の画角で強調されるパース感はあまりにもかけ離れている。したがって冷静に構図を取りたいなら、まず余計な角度をつけずに超広角レンズを構え、表現意図がパースの誇張にあるならそこから角度をつけたほうがよい。

これは超広角を「写真を見る人をびっくりさせる飛び道具」として扱わず、他の画角のレンズと同等の「撮影されたものの意味を伝える」「状景を伝える」ためのものにするため必要な心がけだ。人をびっくりさせるために魚眼レンズを使う撮影者を多くの人は底が浅いと感じるだろうが、そう思う人ですら超広角の構図取りで特殊効果狙いに陥っている場合が多い。

20mmは場を説明するのに最適な画角としたが、18mmは肉眼で見落としていたものが入り込むスリルを表現するのに向いていると思う。

18mmをカメラにつけてビルに寄って壁面にレンズを向けたとしよう。俯角仰角はつけず壁にきちんと正対している場合、思ってもみなかった壁の縦方向の高さと足元方向にある道路が画角に入る。左右方向にも気がついていなかった何かが入り込む。こうした効果が現れるのが18mm以下と言える。

18mmで撮影された写真を見る人の立場になると、撮影者が「おやっ」と感じた見えていなかったものへの驚きはない。なぜなら写真は原寸以下のかなり小さなサイズに縮小されているので、見る人は最初からすべてが見えているからだ。とはいえ縦と横方向の広さにはちょっとした違和感を覚える。これは肉眼では得られない広さを感じるからだ。

肉眼で見落としていたものが入り込むスリルには、

1.スナップまたはスナップに近い撮影で意図しないもの、意外なものが入り込んで主題に影響するスリル。

2.写真を見る人が肉眼では見ることができない世界に対して、具体的に何がどう違うか説明できないまま違和感を覚えるスリル。

がある。

2については説明するまでもないので、1について解説したい。

お祭りを街角で撮影したとする。撮影者は神輿を主題にしつつ群衆を同時に表現したくて18mm以下の広い画角を採用した。実際に撮影された写真には、肉眼でもファインダーの像でも見えていなかった人や物が入り込んでいて、単なる群衆描写を超えた意外な効果、味付けになった。……といったスリルだ。端っこで子供が泣いていたり、見物人がおもしろいポーズをしていたり、とか。

こうしたスナップ中に見落としていたものが偶然味付けになる例ばかりでなく、海外の野球報道によくみられるフィールド内を退場する選手をすぐそばから超広角で撮影するような写真に意図的なスリルが採用されている。

選手を画角の中心に置いて、球場の空方向がぽっかり空いているような写真を見たことがあるだろう。こうすることで試合中の興奮が鎮まり野球選手ではなく一人の男に戻ろうとしている選手の心まで撮影しようとしている。撮影意図は選手の姿を記録する点にあるが、構図にあえて隙を与えることでスリルが生じる。

こうした例でわかるように、超広角18mm以下では余白を恐れていては本来の持ち味が生かせないのだ。

広角、超広角では被写体に可能な限り寄れと言われる。でも超広角で被写体によるくらいなら標準や中望遠で撮影したほうが被写体の持ち味をストレートに生かせ、パースの強調を原因とする被写体の変形も避けられる。超広角は環境込みで意図を反映させるための画角と考えたほうがよく、主題である被写体をそれなりに大きなサイズで画角に収めて更に広さや環境の様子に意味を持たせるためにある焦点距離と認識を改めよう。

18mm未満の焦点距離になると、こうした性格からさらに踏み込んで「漫然とした環境」を意図的に演出する効果が期待できる。

もちろん漫然とばかりしていてはとりとめがなくなるが、広さそのものを主題として表現にしないと逆に何を撮影したかったのかわからない写真になる。

18mmでは主題と環境でつくるスリル、18mm未満では個々のものが点在するまま放置されているスリルを生かしたい。

このように1mm、2mmの焦点距離の違いで意図の反映のさせかたと効果、被写体の発見やディクレクションの方法が変わるところが超広角の難しさで、同時に醍醐味になっている。

もちろん400mmと600mm望遠でも効果的な使い方は変わるが、その度合いがあまりに変わるのが超広角域だ。

したがって超広角ズームは単焦点超広角よりむしろ難しいと言える。

超広角ズームの使い所は、端から端までズームさせてころころ効果を変えられる点にはなく、構図の厳密さを求めて微妙に画角を詰めたり広げたりできる点にある。

多くの人が超広角は融通が効かないレンズなので、費用対効果でズームが優れていると思い込んでいる。カメラ評論家のなかには、ころころ目先が変わり費用対効果もすぐれているレンズであるとメーカーの提灯を掲げる者がいるがまったく写真がわかっていないのだ。

ただし、では自分は20mm、18mm、16mm、15mm、14mmの中からどれをまず買うべきかと悩む人がいるはずだ。そうした人は、高い価格帯の超広角ズームではなく普及価格帯がよいように思う。なぜならお試し期間なのだし、後から超広角単焦点を買うとズームの物足りなさやどっちつかずの性格をありありと感じるためだ。それだったら小型軽量な普及帯価格のズームを、気軽に使うレンズに位置付けたりサブ的な地位にしたほうがよい。大概の場合は、こうしてお試し期間を過ぎると広角端の画角ではものたりなくて更に広い画角の単焦点を買うようになるものだが……。

ルポルタージュ形式の写真で状況を説明するタイプの写真を撮る人なら20mm、スナップ的な写真や都会の状景主体なら18mm、より意図的な演出や風景撮影なら16mm以下だろう。これらは目安であり、撮影する人の作風や好みしだいのところがある。どの画角でもポートレイトで環境を大きくいれる撮影は可能だ。

なぜ20mm〜18mmが街写真に向いているかというと、被写体との距離をかなり詰めないと背景が入り過ぎる更に広い画角では構図の整理がつけにくいからだ。もちろんこうしたデメリットをメリットに変えられる人は16mm〜15mmでもなんら問題ない。

18mm未満のレンズは点在するものを点在したままに撮影する割り切りった感性が求められる。あえて1つのもので写真を説明するのではなく、物体や状況がぶっきらぼうに放置されたままに構図を取る撮影は人によってはお尻がむずむずして落ち着かないかもしれない。でも被写体に寄ることばかり考えていると、いつもパースの強調が顕著に現れた被写体がどんと真ん中に大きく位置する単調な構図しか撮影できない。結果として特殊効果レンズに成り下がる。

建築物を引きがない場所で撮影するには18mmでも画角が足りない。建築物を撮影する場合はシフトレンズが好ましいが、シフトレンズを使わないなら16mm、15mmでパースの付き方に注意しながら撮影するほかない。

建築写真のように形を正確に表現したい撮影はなかな難しい。俯角仰角を正しくしても奥行き方向のパースが強調されるし、主たる被写体以外の変形が気になるのも避けようがない。何をどのように撮影しても実物の形状とかけ離れがちなのが超広角で、ここは超広角に慣れても常に問題になる部分だ。

パースというと1つの消失点に収斂される様子、たとえば線路が遠くなるほど狭まる様子を思い浮かべがちだが、標準より短い焦点距離では多点透視の複数の消失点に収斂されるパースをどう扱うかが課題になる。

こうした物体の変形を完全に解決するには、遠近が存在しない別次元の世界で撮影するほかない。

このため超広角では、被写体の正面、しかも中心位置に撮影者が立ち、俯角仰角をつけず、さらに左右へのカメラの振りに気をつけながら撮影することになる。あるいは形状の崩れが気になりがちな物体を、遠方に置いてパースの現れ方を小さく見せるかだ。

神経を使って主たる被写体の形状は正しく描写できても、背景や前景にある物体が別の方向に向いているときひどくうるさく変形することがある。こうなると、どこをどこまで割り切るか、目立たなくするか、むしろ効果として取り入れるか構成力しだいになる。

超広角はとかくうるさい画面構成になりがちで、うるさくなるのはパースの誇張が原因だ。個々のものの大小が位置によって激しく描写され、しかも数多くの情報が無秩序に画面に入りやすい。

超広角では何もしなくても動感があらわれるので、静かな画面構成を心がけるところから画角の広さに慣れて行くべきだ。こうした構図は、点在するものを点在するままに撮影することと併せ画面構成力が問われる。何もしなくても情報が絞り込まれる望遠系より難しいのだ。

難しいから避けるのも定見だが、表現力次第だからやりがいがあると取り組むのも楽しいものだ。構成力がつくと意外なくらい様々なものを撮影できる焦点距離なので、割り切りのよい超広角単焦点での撮影をお勧めする。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.