内容が古くなっている場合があります。

ライカ判フルフレームのミラーレス一眼ボディは一眼レフより大幅に小さい訳ではないと言う人がいるかもしれない。とはいえ小型・軽量化しているのは事実であるし中判へ目を転じれば小型・軽量化の恩恵はかなり大きい。

こうなると使用するレンズや他の用品も小さくなって欲しいと願うのが人情だ。

まずレンズだが、既存一眼レフ用レンズより小型化されたものがありつつ大概はあまり変わらないか大きいかもしれない。

ライカ判フルフレームのミラーレス一眼用レンズのサイズを考えるため、ライカなどレンジファインダー機と一眼レフではどうだったか振り返ろうと思う。

ミラーボックスが組み込まれた一眼レフがカメラの主流になったのは1970年代からだ。レンズが結ぶ像をミラーを使って90°反射させるアイデアは写真発明以前のスケッチ器具カメラ・オブスクラからあったし、プリズムはさらに古い時代から存在した。一眼レフがカメラの主流になり得たのはレトロフォーカスタイプのレンズが実用化され必要十分な性能を得た点が大きい。

レンジファインダー機用のレンズより一眼レフのレンズが総じて大型化した理由からフランジバックが長くなった点を外す訳にはいかず、広角レンズではレトロフォーカスタイプ化したためである。

これで一眼レフがカメラとしてかなり特殊な形態なのがわかるだろう。

ミラーレス一眼はカメラの先祖返りと言え、ミラーボックスが必要なくなりフランジバックが短縮された恩恵は広角・超広角で顕著である。

マウントからセンサーまでの距離が短くなることで、広角・超広角レンズはレトロフォーカスタイプの呪縛から逃れられ、実際にそうするかどうか別にしてセンサーのかなり近くまで後玉を追いやる設計が可能になる。つまりレトロフォーカス化するためレンズを被写体側へ、前へ前へと配置する必要が薄くなったり無くなったのだ。

レンズ系を前へ前へ出して行くレトロフォーカスタイプでは、前群がどんどん複雑化しどんどん大型化せざるを得ないところがある。

レンジファインダー・ライカ用のスーパーアンギュロンなど手のひらに収まるくらい全長が短い。

現代の一眼レフ用超広角はツァイスのクラシック、ミルバスを見てもわかるように前玉が巨大化している。直行する光はよいが前玉へ斜めに入光する光を邪魔しないため、レトロフォーカスタイプではどうしても前玉の径を大きくせざるを得ないのだ。

いっぽうフランジバックが短縮されれば、前群と後群双方でバランスよく収差補正の適切化が可能になり、前群がやたら長くしかも巨大化するのを防げる。

では実際にはどうか。かなりいい線で小型化されているレンズがあるし、なにより超広角で抜群の性能が実現されている。

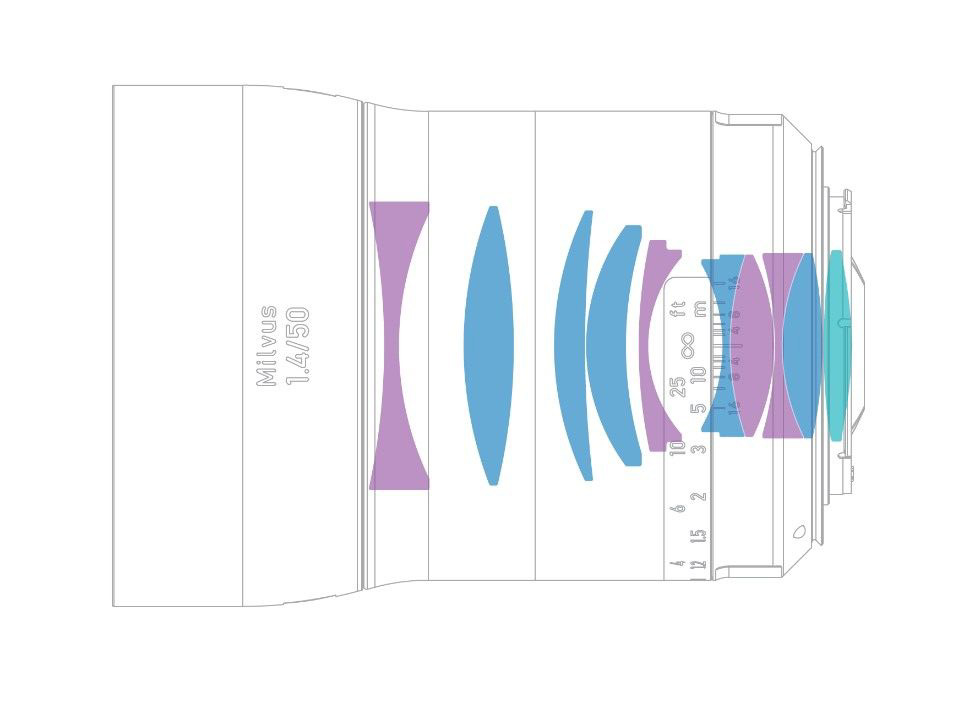

しかし標準レンズあたりになるとむしろ大きくなっているかもしれない。そして更なる高画素化によってますます大きくなるかもしれないと感じる。

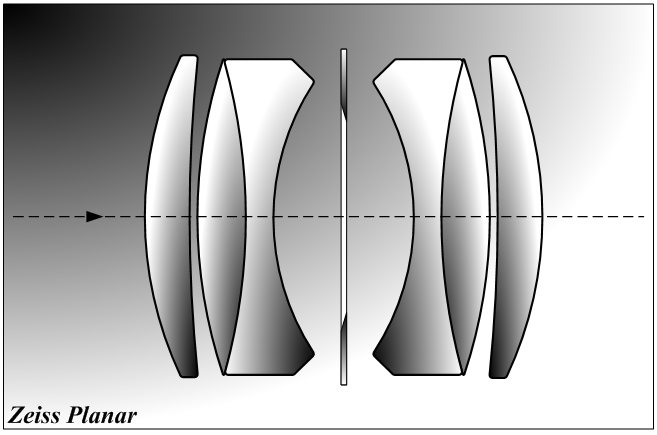

ご存知の通り最近までライカ判の標準レンズは対称型のダブルガウスやダブルガウスを発展させたプラナーが一般的だったが、ミラーレス一眼のみならず一眼レフの新型高性能タイプは前玉に凹を置くレトロフォーカスタイプや、ガウスらしき構成を収差補正用の群で前後から挟むものへ変わった。

長い経路で光をゆっくり曲げるタイプのレンズが増えたのだ。

私見かつ根拠薄弱なところがあるけれど、ライカ判フルフレーム100mmくらいになるとショートフランジバックかつ大口径マウントの恩恵は薄れるだろう。そうは言っても新設計なのだから性能は向上するだろうが、超広角で顕著だった性能の向上ほどには一眼レフ用との違いは出ないと思う。

それもあってかミラーレス一眼へ新規参入したカメラメーカーは、一眼レフの過去の例と違い早い段階で超広角や広角域を含むズームのほか広角系のレンズをラインナップさせている。

現段階とこれからしばらくの間も、ミラーレス一眼のメリットを満遍なく最大に享受できるのは超広角から広角単焦点とこれらの焦点距離を含むズームだろう。

レンジファインダー機用のレンズをマウントアダプターを使ってミラーレス一眼に使用する例があり、これらレンズは旧来のレンズ構成を踏襲しているものが多く小型でもある。焦点距離が短くレンズ後端がセンサーに接近するレンズで問題になりがちな、センサー周辺での減光と激しい色ズレが解消されたそれなりに現代的な写りの製品だってある。

とすると、小型ながらアダプターを介する必要がないミラーレス一眼専用のレンズが超広角から標準あたりの焦点距離に今後登場するかもしれない。

ところがカメラメーカーの製品を見る限り、こうしたレンジファインダー用レンズに近い製品は存在しない。やはり現状だけでなく今後を見据えても将来性があるレンズ構成の製品をつくらざるを得ないのだろう。

望遠レンズは一眼レフとそうそう大きさが変わらず、標準前後の焦点距離では従来よりサイズが大きくなっているので、ミラーレスシステムの小型化への希望と願望はほどほどに達成されるだけに終わる可能性が高そうだ。

カメラ市場が縮小するなか、仕事用カメラだけでなく趣味の道具やファミリーユースに対応しようとするならレンズの小型化は最重要課題である。

APS-C判は別としてライカ判フルフレームは何かと肥大して普通の人々が持ち歩いたり使ったりするには既にサイズと重量の限界を超えている。ライカ判フルフレームは、もはや特殊なフォーマットであるとしてもやたら大きく重くてよい訳ではない。

いっぽう用品は確実に小さくなるだろうと私は想像している。

用品といってもあまりに漠然としすぎているが、すくなくともクリップオンストロボとくに大光量・高機能タイプは小型するだろうと思われる。なにせ現行品は一眼レフであっても大きく重く装着時のバランスがよろしくない。

三脚および雲台では既に対荷重(やミラーの振動の有無)をもとに「一眼レフ用」「ミラーレス用」と分類を表示しているものがある。レンズ込みの重量やバランスを考えると、一概にミラーレス一眼だから軽量コンパクトとは限らないのは前述の通りだが、組み合わせ次第では三脚や雲台は重厚長大でなくてよいことになる。

大は小を兼ねるのが三脚とはいえ、機材構成と用途によって必要十分なサイズへの考え方が変わるのだ。

持ち運びでは、一眼レフのペンタプリズムがEVFになっただけでずいぶん収納性が向上する。仮にレンズのサイズが変わらなくてもカメラバッグ、リュックは一眼レフ用から1サイズ小さめで同等の内容を収められる可能性が高い。これはバッグ、リュックの小型化だけでなく、荷姿が小さくなり荷物の個数が減るのを意味している。

ミラーレス一眼を使う撮影では、こうして用品込みで道具だてが小型軽量化するのは確実だし、そうでないならミラーレス一眼の魅力は半減する。

いずれ一眼レフとの住み分けなんて通り超して、特殊な何かを除いてカメラはミラーレス化されるだろう。そうなったとしても、ミラーレス一眼ボディをはじめて手にしたときの「けっこう小さい」「けっこう薄く感じる」「けっこう軽く感じる」といった感覚は重視していきたいものだ。

超小型カメラとしてはじまったライカ判が、一眼レフの登場以来大型化し、途中小型化への道を進んだもののデジタル化でまた肥大したのを忘れてはならない。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.