内容が古くなっている場合があります。

〈記事、図版など当コンテンツの無断転載や商用利用を禁じます。記事、図版などの引用を超える使用を希望される場合はCONTACTからお問い合わせください。〉

はじめに

ここ10年で撮影周辺機材の動向が一変して、大光量のストロボに安価な製品、持ち運びが容易な製品が登場するいっぽうで、定常光用の光源としてLEDを用いた製品の進歩と選択肢の増加が著しい。さらにはるか昔の話になるとストロボとともに巨大な白熱灯であるフラッドランプが使われたが、以後撮影用蛍光管などが展開され、これらが完全にLEDに置き換わったと言ってよいだろう。

何年か前までストロボのガイドナンバーと出力(Ws)の関係に首を捻る人がけっこういたように記憶しているが、大型ストロボの普及によって近頃は「300Wsといえばこの程度」と理解が浸透したのではないだろうか。では定常光用の照明機材ではどうだろう。

当記事は主に定常光そのなかでもLEDライトの光量について照度と使い勝手について書き、LED照明の演色性、静粛性などの特性については別の機会に譲ることとする。

定常光の明るさを理解するてがかり

定常光用のLED照明では、出力(W)、光束(lm)、照度(lx)といった単位で機材の能力・得られる明るさを示唆しているが、すべて揃っている場合もあればいずれかだけだったりもする。これらのうちW数はほぼ間違いなく表示されているけれど、消費電力の大きさを示しているに過ぎず(これはストロボも同じだとしても)光量の単位ではないし、また白熱灯60Wがどの程度の明るさか感覚的にわかっても定常光LEDライトの60Wを直感的に光量に換算しにくいのではないだろうか。

ちなみに光束とは[ある面を通過する光の明るさ]であり、定常光用照明機材で光束と表現しているのは光の出口で計測した値だ。単位はルーメン、lmを用いる。

では照度とは何か。照度は[物体の表面を照らす光の明るさを表す物理量]で、光束と違い光を照射された側の明るさの指標だ。単位はルクス、lxを用いる。

ライティングでは実際の使用場面で照射角は様々だろうし、照明する物体までの距離も変わるだろう。照射角が広がれば明るさは落ちるし、距離が離れても明るさは落ちる。リフレクターの形状、ソフトボックスやアンブレラの使用、その他諸々の影響を受けるため照度で機材の能力を示すのは難しいし、どれだけ意味のあるものになるかも怪しいところがある。

このため機材に表示されている出力(W)や光束(lm)の数値から、実際のライティングに即して明るさを想像するほかない。

照明機材では前述のように光の出口の値で光束を表すお約束になっているので、リフレクターが前提の製品なら標準装備されている「リフレクターの開口部での値だろうな」ということになる。また開口部から何mの地点で何lmと表示される場合もある。もし照度が表示されているなら、かならず開口部からの距離も表示されるだろうし、大概は1mの地点での照度になっている。こうした表示上の照度は製品のデフォルト状態で発光させた場合の値であって、リフレクターが標準装備されていればつけているだろうし、ソフトボックス等の拡散装置は無装着だ。

つまり定常光用の照明機材はストロボと同じように、「その出力(あるいは光束)で絞り値ナニナニ、シャッター速度ナニナニ相当の明るさになるの?」という問いに答えるのが難しい。

とはいえ、私たちは撮影に際して「その場所、その物体はどのくらいの明るさで照らされているのか」を知って露光値を決める。ただし明るさを照度で示されても、撮影者の多くはISO感度と絞り値とシャッター速度つまりEVを軸にしたカメラ側の値がないと直感的な把握が難しい。ということで、W数とEV値の関係で把握する話へ続ける。

LED使用で得られる明るさ

経験から言えば、60W程度のLED照明用機材の場合、発光している機材の開口部から1m離れた地点で12,000〜13,000lxくらいにはなるように思う(もちろん製品ごと特性があり、すべて同じではない)。12,000〜13,000lxは=EV9〜10程度といった明るさだろうか。

1mで12,000〜13,000lxはけっこうな話だが、直射かつ1mでライティングする機会があるか考えるべきだ。こうしたライティングが向いている場合はあるが、そういう撮影だけでは済まないはずである。

光があたる面の明るさは光源からの距離の2乗に反比例する。

1mで12,000〜13,000lxの照度を得られる機材を、2mの位置に遠ざけると3,000lx程度、3mでは1,400lx程度になる。1,400〜3,000lxは明るい室内程度といった感じだろうか。さらに拡散光をつくれば効率は落ちる。ソフトボックスに60WのLEDライトを1灯仕込んで被写体から2mの距離に設置すると、クリップオンストロボ1灯仕込むのとは比較にならないほど心もとない光量になる。

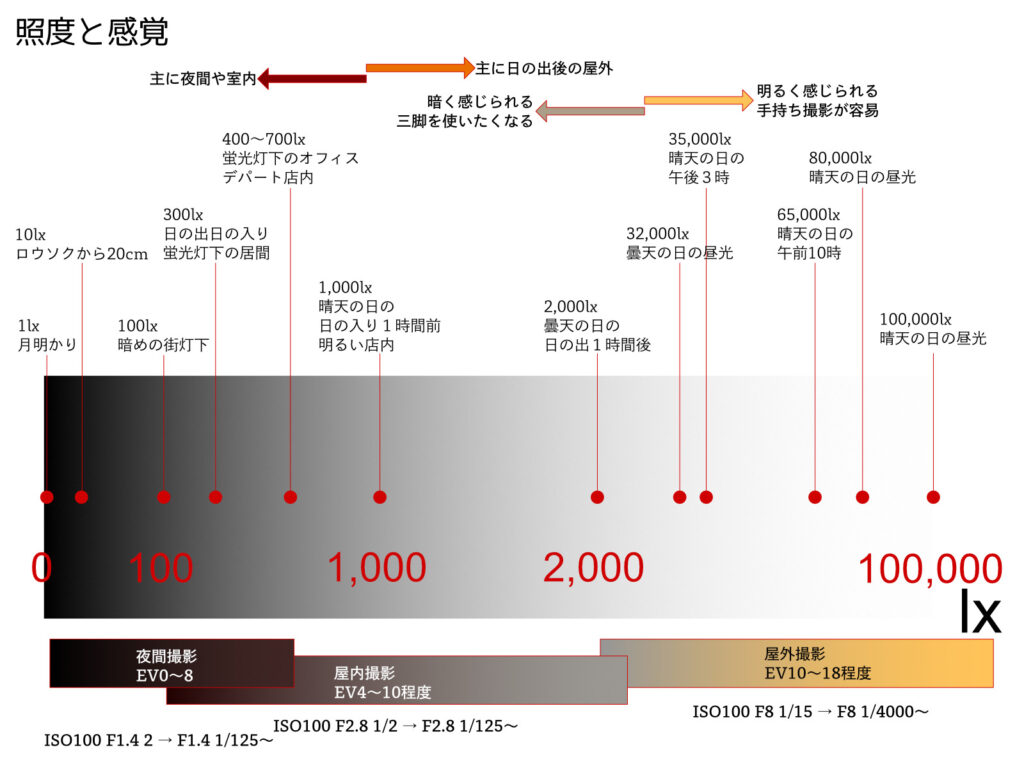

以下に照度と、その照度がどのような感覚として感じられるか図示しておく。ストロボ撮影では、ストロボで得られる光量を現実世界の明るさと比較することは稀だったかもしれない。LEDライトの光量は、かなり増灯しないかぎり「室内の様々な明るさ」くらいと言ってよい。

LEDライトのユーザーレビューに室内で点灯させて壁などを照らしているものがあり、かなりの光量に見える。これらの多くは壁まで1m以内だったり、窓際のカーテンを締め切ったり部屋の電灯を消していたりしないだろうか。2m以上の距離になったとき直射でも室内の明るさ程度の照度ということは、夜間やスタジオなど遮光した空間以外ではかなり被写体に近づけて使わないとライティングの意味が薄れる。

それは「50〜60WのLEDライトをストロボのモデリングランプに使える」と書けば理解してもらえるだろう。50〜60WのLEDライトをモデリングランプにすると明るく便利で光量の豊富さを感じるが、ストロボを発光させても(発光量を少なく絞れば別だが)LEDライトの光量分が影響しないくらいに出力が小さいのだ。

後述するが、W数を増やすとしてもストロボなみにするのは生半のことではない。

このため50〜60W級のLEDライトを1灯または多灯ライティングして効果的なのは、外光の影響を制御でき環境光を限りなく暗くできるスタジオのような空間で、スローシャッターでも構わない静物撮影(ブツ撮り)用途と言ってよいだろう。ISO感度を上げて人物、動体撮影に使うのも構わないがストロボに任せたほうが無理がないのではないか。

私はフィルムの時代に、フラッドランプのほかムービー撮影用や舞台用の大型ライトを使用したポートレイトを撮影した経験がある。ISO感度の設定がデジタルのように自在でなく高感度特性に余裕がないというのもあるが、とにかく不自由きわまりないものだ。いっぽうでブツ撮りでは光線状態を目視しながらライティングを組み立てるられる圧倒的な効率のよさと正確さがあり、こちらはストロボより自由度が高い。こうした一長一短はLEDライトになっても、まだまだ変わっていない。

むしろ一長一短が拡大されている部分もある。高画素化したデジタル写真では、フィルムではまったく気にならなかったレベルの被写体ブレが写真の品質を大きく落とすようになった。拡大してチェックするのが容易になったり、高精細で硬質な写りがあたりまえになってチェックの目が厳しくなったのもある。実際にWEBサイトに縮小掲載された「LEDライト撮影のポートレイト」を説明する写真にブレの傾向が表れているものがある。使用サイズ如何では大問題とされずレビュー記事などでは許されても、他の用途ではNG扱いされることがあるから気をつけなくてはならない。

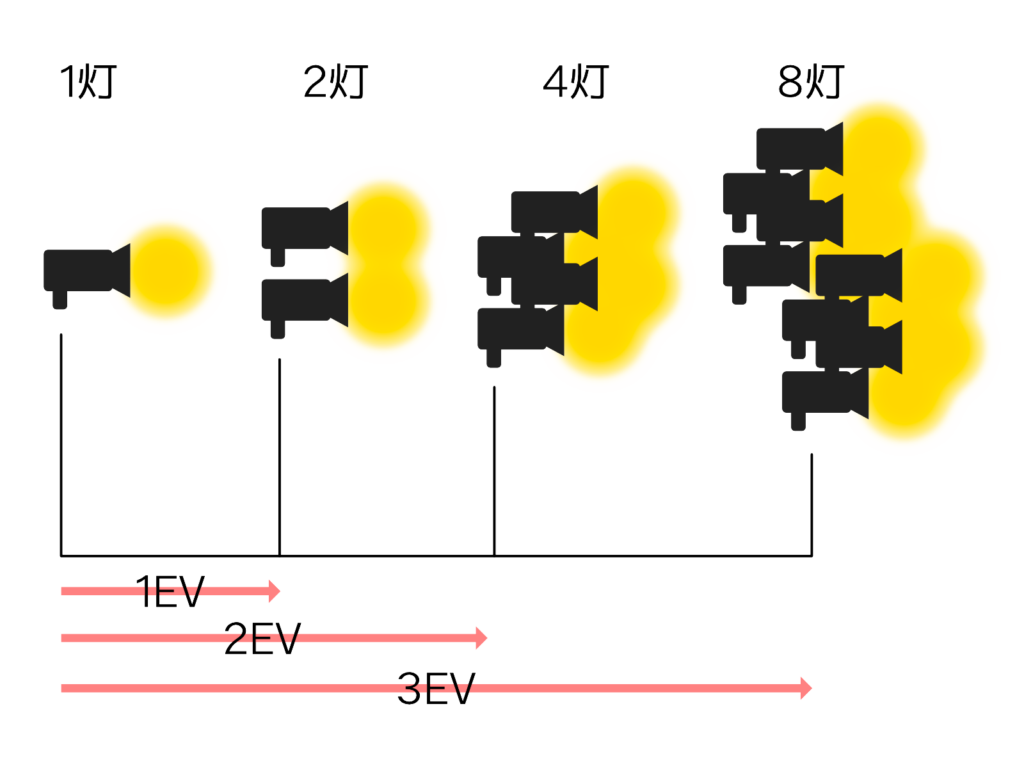

次に照明の台数と明るさを考える。照明機材1灯のとき1EV(絞りまたはシャッター速度1段)上げるなら同じ出力の照明を2灯に、2EV上げるなら4灯に、3EV上げるなら8灯にする必要がある。

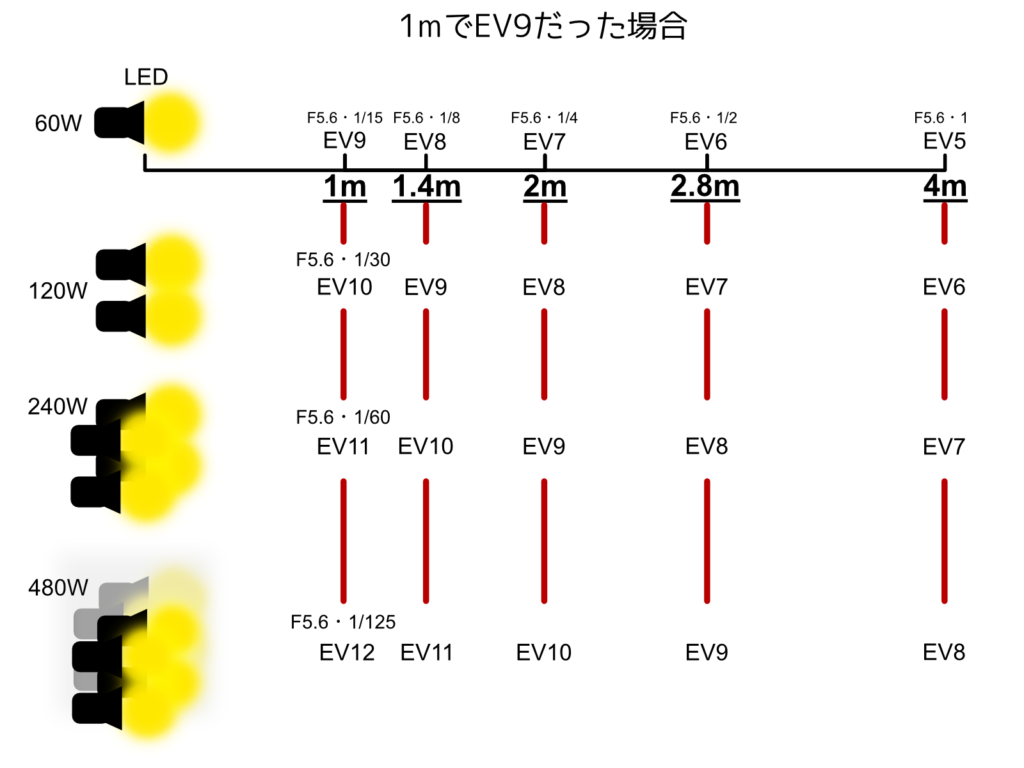

LEDライト1灯使用して、例えばF5.6と1/15秒が適正露光になる場合(EV9)を考える。ここからF8または1/30にするなら2灯、F11または1/60にするなら4灯、F16または1/125にするなら8灯用意しなければならない。

先ほど例に挙げた60WのLEDライトから1EV上げるには120W、2EV上げるには240W、3EV上げるには480W必要になる。50Wのライトなら、100Wでプラス1EV、200Wでプラス2EV、400Wでプラス3EVだ。

上図では60Wのライトを被写体から1m離して配置してEV値をEV9とした。かならずしも60WのLEDライトの照度が1mでEV9とは限らず、±1EVくらい幅があるものとしてすべての製品で上図通りになるものではないが、距離による光量の減衰とW数の増加は理論値として、LEDライトのおおよその傾向は知ることができるはずだ。

製品として市場に出ている手頃な撮影用LEDライト1灯50W、60W、100W、150W、200Wといったところだろう。電球型の製品なら数灯まとめるソケットがあるが、モノブロック型を数台束ねる、並べる使い方は台数が増えるごと実現性が下がる。(ということは、灯数をまとめて照度を稼ぐなら電球型のほうが使い勝手がよいことになる)

8灯たばねるとさすがに使い出が多そうな光量になるし、7灯装着できるソケットが売られているのを確認している。このくらいになるとムービー撮影の現場に多数配置されるHMIライト1灯くらいの光量ではないかと感じる。とはいえ常設のスタジオは別として、7灯たばねたライトを何機も用意するのか、価格の総額はモノブロックストロボより安価かもしれないが(たとえばストロボ感覚で)3機21灯の電球型ライトを設営したり持ち運んだりするのはどうなのかという話になる。

こうした事情から、小規模な定常光撮影では光源を置く位置はかなり被写体近くにし、積極的にISO感度を高めるのはごく当りまえの撮影法と言ってよいだろう。

動画(ムービー)ではどうなのか

一眼レフやミラーレス一眼に動画撮影モードが用意され、とくに機材を追加しなくてもとりあえず高品質な動画が撮影できるようになった。このため動画撮影を試みる人は多いし、必要に迫られ撮影するスチルカメラマンが増えた。この項ではスチル主体あるいはムービーとは無縁だった人にとってのムービー撮影、定常光使用について書くことにする。

私はムービー撮影の現場を知っていてもライティングや撮影の専門家ではないので、スチルの側から見た定常光の使い方ということになる。

ムービー固有の課題

スチルとムービーどちらも露光が必要で、露光量が露光する時間と入射する光によって決まるのは同じだ。ただしムービーとスチルでは「露光する時間」のコントロールに大きな違いがある。

連写したスチル写真を1コマずつ連続再生すれば被写体の動きを表現できる。ムービーもまた静止画を1コマずつ連続再生することで[動画]になっているが、再生する都合上その動画が1秒間に何コマの撮影なのか定義したうえで1秒間あたりのコマ数を固定して撮影しなければならない。1秒間に30コマの速度で撮影したら、再生も1秒間に30コマにしなければハイスピードやスローモーション再生になってしまうからだ。

動画撮影に30fps、60fpsなどとあるのは1秒間に撮影するコマ数を示している。30fpsが標準的なコマ数、特に動きのなめらかさが必要な場合に60fpsを使用する。30fps=1コマ1/30秒・1秒間で30コマであるし60fps=1コマ1/60秒・1秒間で60コマだ。言い換えると、1秒間を30等分するのだから1コマは1/30秒、60等分するのだから1コマは1/60秒となる。ではシャッター速度は30fpsなら1/30秒、60fpsなら1/60秒だけかというと、そうではない。

30fpsのシャッター速度の下限が1/30秒、60fpsでは1/60秒であって、これより速いシャッター速度に上げるのは可能だ。あたりまえだが、シャッター速度を30fpsで1/30秒未満、60fpsで1/60秒未満にはできない(次のコマが撮影できない)。

スチル撮影では暗ければISO感度を上げる、絞りを開ける、シャッター速度を落とすと露光値を決める複数の選択肢があるし、1/15秒以下のシャッター速度であっても特殊撮影の部類ではないしフラッドランプを使用していた時代のブツ撮りでは数秒から数分の露光時間をかけるケースもあったが、ムービーではISO感度を上げるか絞りを開けるほか対応する手立てがない。

撮影中にISO感度を随時変更できるデジタルムービーではフィルムのような苦労はないが、それでもシャッター速度の下限が1/30秒または1/60秒にあるのは「制限」と言ってよいだろう。

絞りと被写界深度

ムービーでは定常光を使わざるを得ないし、大掛かりな投資が可能な撮影でないなら機材が揃えやすく小回りのよい定常光LEDライトが使うほかない。だがそもそも定常光はストロボのように光量を稼ぐのが難しい。

スチル撮影の感覚ではISO感度は(特殊なケースをのぞいて)低感度側に寄せられるだけ寄せるが、ムービーではカメラ任せにしていると光量が足りない場面でISO2000をはるかに上回る値になることがある。マニュアルで設定するとしても、シャッター速度の下限が1/30秒または1/60秒にあるのだからISO感度と絞り値双方の兼ね合いはスチル撮影から頭を切りかえなくてはならない。

ムービーとスチルの違いとして、1コマにおけるブレがある。スチルでは表現手法としていかせる場合以外ブレは写真の質の低下を意味する。ムービーでは1コマ内において被写体が動いてブレるのは当然であるし、むしろ使用できるシャッター速度の下限を使って動きがブレているほうがコマごとのつながり、動きのスムースさにつながるとも言える。このため低照度と被写体側のブレを結びつけてスチルの場合のように嫌わなくてもよい。

いっぽう被写界深度を深くする必要があるときISO感度を上げることになり、やたらにISO感度を上げたくなければ照度を上げるほかなくやっかいな状況になる。しかもISO感度を変更せず60fpsで30fps時と同じ絞り値を得たいなら照明側で1EV分に相当するだけ照度を上げることになる。1EV分の照度を上げようとすると、1灯フル発光で済むところが同出力2灯必要になる。あるいは光源と被写体の距離を相応分近づけなくてはならない。

またスチル撮影では絞り開放ばかりで撮影するのもアリかもしれないが、ムービーで終始絞り開放の表現は意味を伝えるうえでも視覚効果のうえでもつらいものがあるし、ピント送りにそれなりの技術が必要になるのだからある程度は絞っておきたいものだ。レンズの焦点距離とワーキングディスタンスを変えて被写界深度をコントロールする方法もあるが、光量を増やして照度を上げるのがもっとも順当な対処法だろう。

忘れてはならないのは、ライカ判フルフレームを使用するアスペクト16:9の動画は、通常の劇場映画用35mmフィルム1コマの2倍の面積から16:9を切り出す大フォーマットだということだ。35mm映画と比較して、同じ画角を撮影するなら更に被写界深度が浅い。これはピント合わせ、ピント送りの技能に関係するだけでなく、それ以前に必要な被写界深度を稼ぐのが難しいのを意味する。

理想と現実

ムービー撮影に対応したスタジオを借りるなら照明機材もレンタルすればよい。この項は自分で機材を購入して、撮影場所まで運搬、設営するケースを前提にする。

余裕ある大光量のもとで良画質が期待できるISO感度で、しかも絞り選択の自由度が高いのが理想だ。ただメタルハライドライトのHMIを使った定常光撮影であっても、ストロボを使うスチル撮影のようには照度を稼げない。また前述のように50〜60WのLEDライトを7、8灯程度たばねた結果が1灯のHMIと同程度という場合もあるように感じられる。

もし被写体から1mといった近距離に1つ50〜60WのLEDライトを多数たばねた光源を置くだけでよいなら、理想通りか理想に近い照度が得られると言える。ただし背景は成り行きのまま撮影したバストショットまたは顔のアップといった構図に限られるのではないだろうか。より広い箇所や背景にも照度を与えるとなると、400〜500W程度のLEDライトを複数用意しなければならない。まさにHMIが何灯も用意されるムービー撮影だ。

被写体のバストショット程度といえばYouTuberがデスク前などで話をしているシーンということだ。カメラをパンさせるだけでもその先にもライティングを施さなければならないのがムービーで、ライティング機材を移動させて別カットを撮影できるスチルのように対処できない。

こうした大掛かりなセッティングができないなら、なにかを諦めなくてはならない。ほぼ自然光でやりくりするか、多灯をあきらめるか、パンや移動を限りなく制限するか、思い切ってISO感度を上げるか等々。諦めたくないなら、これまでストロボなど機材を調達してきたように腰を据えて取り組むほかない。

冒頭に書いたが、大光量ストロボの低価格化、小型化によってスチル写真の撮影者はかなり凝ったライティングを気軽にスタジオ外に持ち出せるようになったし、「ちょっとした補助光」感覚で以前は考えられなかったレベルの工夫ができるようになった。このため劇場映画なみは無理としても、スチルレベルのライティングも可能とタカをくくっている可能性がある。

だが「YouTuberがけっこうきれいな動画を撮っているではないか」とも言える。きれいな動画はYouTuberがとても頑張っている結果であるし、これまでスチル撮影のライティングで品質を重視してきた人がムービーを撮るならもっと高品質なものにするのが筋ではないかという話になる。この項の最初に書いたように、「とくに機材を追加しなくてもとりあえず高品質な動画が撮影できるようになった」今、他人と違うレベルに至るハードルはむしろ高くなっているのだ。

繰り返すがスチル撮影とムービー撮影の敷居は機材からまず低くなり、どちらも撮影できて当然という世の中の雰囲気をつくるに至っている。しかしスチルとムービーは八百屋さんと魚屋さんがまったく違う商売であるのと等しく、「撮影」という言葉が共通しているくらいしか似たところがない本質的な違いがある。いざ撮影をしてみると技術から機材、手法までスチルのままの発想では無理なのを実感するだろうから、LEDライト云々のまえにとにかく何編かムービーを撮影して編集することをお勧めする。スチルの素養がある人ならスチル撮影とLEDライトの関係が把握できるように、この項に書いた必要な機材、どのような分野をどこまで追求すべきかがわかるはずだ。

違いがわかれば、スチル撮影の素養があるのだからかなり有利に習得できるように思う。

〈記事、図版など当コンテンツの無断転載や商用利用を禁じます。記事、図版などの引用を超える使用を希望される場合はCONTACTからお問い合わせください。〉

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.