内容が古くなっている場合があります。

長期レポート。

ニコン105mm Dタイプ マイクロレンズを2020年11月の作例と、これまでの撮影結果から振り返る。

同一焦点距離 Ai NIKKOR 105mm F1.8Sとの比較。

異なる時代、異なるブランドのレンズ。異なる特性、異なる発色のレンズ。これらを混在して使うこととは。

はじめに

Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dとの付き合いがもうすぐ3年になろうとしている。AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-EDが使用環境を問わず安定したレンズであるいっぽう、現代のレンズの常で重厚長大の傾向があり一人で海をほっつき歩きながら撮影するには負担が大きいのが難だったため焦点距離は重複するが旧型を買ったのだった。

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-EDを装着したカメラだけなら問題ないが、潮風や飛砂が激しい環境でレンズ交換は好ましくなく複数台のカメラを持ち歩くため軽量さに目をつけたのだ。

1987年の設計、その後距離エンコーダーを搭載してDタイプとなって1993年から発売され2006年に後継であるAF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-EDと代替わりしたレンズだ。2006年はいまだコンパクトデジタルカメラに人気があり、一眼レフではAPS-Cサイズが勢いよく普及していて、画素数競争は600万画素から1,000万画素級へという段階だった。とうぜんニコンとしても将来を見据えてデジタルカメラ用のマイクロ(マクロレンズ)を発表するのが急務になっていた時代だ。

幾度となく実写作例をあげたりテストを公開して、Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dはあきらかに現行マイクロレンズより時代なりに劣るが、特性を理解して使うならネガティブさを個性にできることをレポートしてきた。満遍なくデジタル高画素に対応できてあたりまえの現行品と、現行品とあきらかな個性違いになる点はどうしても前時代の特性になるのはとうぜんの旧製品だ。ただし、こうした特性を評価したり私のように軽量で小さなレンズを求めるなど特段の理由がないなら「現行品を買いましょう」と常に但し書きをつけてきた。

なぜなら単独で使ううえで注意しなければならないことがあるからで、他のレンズと混在させて使ううえでも課題が多いからにほかならない。

それでもAi AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dを手放さず、死蔵させてもいないのは独特の面白さがあるからだ。

基本特性

長期にわたるレポートになったが、今回はAi AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dと他のレンズを混ぜて使うケースについて考えてみたいと思う。

Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dとはどのようなレンズか。

現行品との明らかな違いは、

━━━━1 色収差

━━━━2 階調再現性

にある。

色収差、軸上色収差についてはデジタル高画素化を見据えた現行品と違い、フィルムを前提に設計されているのだから設計基準が違ってとうぜんだ。絞り開放からF4あたりまで像の周囲に色づきが発生する傾向がありF8に至ると解消されると言ってよい。

色づきはいわゆるパープルフリンジが有名だが、このレンズに限らず被写体やボケている物体の色を反映した色調の色づきが出る。シャープネスに影響を与える場合、ボケを複雑化させる場合がある。

階調再現性の独自さがAi AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dの描写を、現行品または現代の他のレンズと別物にしている。色収差より、むしろこちらが「このレンズがますますわからない」となる要因になっている。

1980年代、1990年代のレンズとして階調再現性が特に劣るどころか優秀な部類だろうが、2010年代から現代のデジタルカメラではいわゆる「線が太い」と指摘される傾向を帯びる。

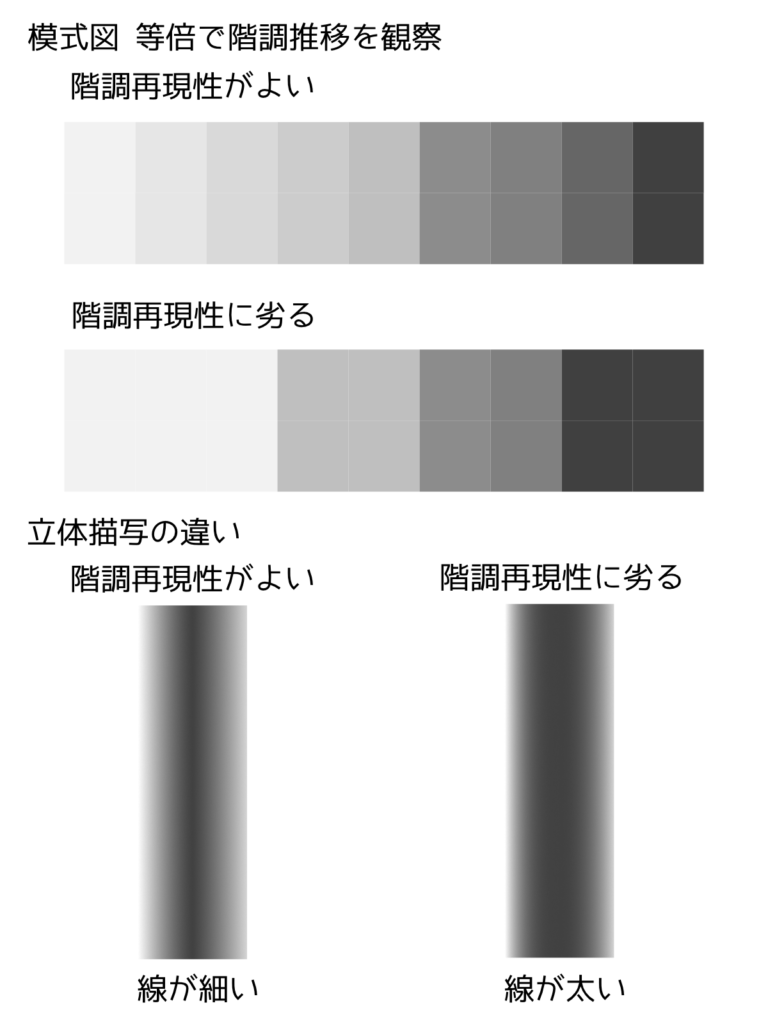

「線が太い」とは、微妙な階調の変化(微妙な明るさの変化)を再現しきれないため一様な明るさに見える傾向のことだろうと私は定義している。次の模式図のように階調が団子状態になれば、明るさ・暗さが一様になり太い写りになる。これは電線、小枝などの描写に顕著なので電柱と電線をやや逆光または完全逆光で撮影するとわかりやすい。

「線が太い」レンズは細い線状の被写体以外でも、平面がのっぺりしたり、極端な明暗差を強調する傾向がある。後者は「力強い」ともされるが、あまり極端だと雑な感じを受ける。

一例を紹介する。

Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dで撮影した完全な曇天時の電柱と電線だ。

違和感を感じない人がいるかもしれないが、私は自分のカメラ、他に所有しているレンズの特性がわかっていて、さらにRAWデータと現像時の画像をディスプレイで見ているので他との違いを痛感する。

電柱の曲面、碍子その他の部材、電線、建物の壁面がのっぺりしている。部分を切り出してみると──。

イラスト的であったり、まるで模型を撮影したような感じがする。これは現代のレンズと異なる階調再現性に由来するもので、同時に古いレンズにしては解像しているため部分ごと明瞭すぎて拍車をかけているように感じられる。はっきり写っているけれど、階調にベタ塗り感があるためイラスト的なのだろう。

このような描写のレンズを私は他に知らない。Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dより設計が古いAi Sの105mm F1.8が同一焦点距離だがデジタルカメラで使用した際にまったく違う描写だった。Ai NIKKOR 105mm F1.8Sの描写については用例写真とともに後述する。

階調は明暗がかたちづくられるものであり、明暗には色の明暗も含まれる。上掲の画像の彩度を落とすと色によってかたちづくられていた階調が減り、さらに独特さが増す。

こうした画像を現像時や現像後につくり込むのは難しいから、面白いと思うなら使い所があることになる。

では曇天ではなく光線の方向がはっきりしている明るい環境ではどのように写るのか。

言うほど特殊な感じを受けないかもしれないが、1枚目は砂の描写と短い杭の描写に、2枚目は砂の描写と逆光のユッカやヤシの木の描写にAI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dの個性を感じる。

あと何点か、更に明暗差が大きく逆光がきつい海浜の写真を見てみようと思う。

3枚目は絞り値F4、4枚目は絞り開放F2.8で撮影している。F4あたりまでフリンジが出がちだと説明したが、上掲の写真では特に大問題になっていないのがわかるだろう。

Ai NIKKOR 105mm F1.8S

私は過去にAi NIKKOR 105mm F1.8Sを所有しデジタルカメラでの撮影に使用していた。使用期間は2010年代の初頭から2016年くらいまでだった。

Ai NIKKOR 105mm F1.8Sはニコンによれば1975~1976年設計着手、1981年発売だそうだ。Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dの光学系は1987年設計なのでF1.8Sは1世代前、オートフォーカス前夜のレンズと言ってよいだろう。つまりAi AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dより古いのだが、Ai NIKKOR 105mm F1.8Sはデジタル高画素機で使用して甘さはあるもののマイクロの105mmより特に古びた印象はないのだった。

Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dと条件を揃えて比較したいが無理だ。過去に撮影したデータから類似のものなどをここに掲載する。まず電柱と電線のテスト画像。

曇天時のディティール描写。部分切り出し。

Ai NIKKOR 105mm F1.8Sはともするとパープルフリンジが邪魔する性格がつらくなり手放したが、現代的なシャープさはないものの何かと上品さがあるレンズだった。楓の葉を絞り開放で撮影した最後の写真にパープルフリンジは発生していないし、神経質な切れ味はないが十分に解像している。

工事現場の部分切り出し画像はAi AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dの電柱の切り出し画像と比較のつもりだが、条件が一致しない点は差し引くとしても解像で後塵を拝するが階調描写が補って余りある写りで、ベタ塗り調の平面的な描写ではない。一枚目の電柱写真を見ると、カメラのデジタル化以降の感覚では線が太い=階調描写が劣ると評価されるところだが嫌な感じはしない。

Ai NIKKOR 105mm F1.8Sは開放でゆるく、絞って締まる前時代のレンズの特徴を持っている。開放からしばらくはフレアが薄くベールをかけるようなところがありつつ、フレアの向こう側はけっこう解像している。F8で描写は固まりF11で最善になるが、F8かF11かは好みによるところがある。フィルムを使った撮影で使用されていた現役時代は、デジタルで撮影した結果より締まった写りであり絞れば硬質な印象になるレンズだったろうし、ポートレイトに使用することを考えると開放付近のゆるさはむしろ好ましかったはずだ。

当時、私はキヤノンを使用していたから実体験はないが、Ai NIKKOR 105mm F1.8Sを使用している人は多かったしレンズ名がクレジットされていないだけで様々な媒体で写真が使用されていた。銘玉かどうかわからないが、歴戦の勇者であるのは間違いない。

抜けはAi AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dのほうが格段によい。Ai NIKKOR 105mm F1.8Sは大口径ながらレンズ構成がシンプルなクセノタータイプであることが知られている。構成が複雑なAi AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dの抜けがよいのは、なによりもコーティングのおかけではないかと想像される。

Ai NIKKOR 105mm F1.8Sのわずかにじれったいレンズの抜けが、デジタルではやわらかな調子となって現れている。いっぽうAi AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dの抜けは、解像感と相まってベタ塗り調の平面描写に独特の雰囲気を与えているのではないか。特定の条件下で現れる平面的な感じは、ほんとうに独特で不思議な描写だ。

解像、階調性、発色などの特性はひとつだけ取り上げても意味がない。このあたりまえを描写の変化でNikkor 105mm F2.8Dは教えてくれる。

それはダメなのか

話をAi AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dに戻す。

電柱と同じ天候下で撮影した写真だ。葉脈やまだらに枯れている様子が解像されているし特段おかしな点はない。あるいは目立たないだけかもしれない。

日頃は撮らない写真だが作例っぽく逆光アンダーで撮影したコスモスを。

絞り開放と逆光のため空にかかっているコスモスの細い茎にフリンジが出ているが、こうした写真では問題にはならない。

朝日をうけるレモンを撮影したのが以下の写真。

背景の暗部、レモンの外皮と水滴ともに問題ないだろう。ピントは上部水滴とヘタにきているが、これらの描写が甘いというなら構成、マイクロコントラスト等々と呼ばれる細部を明瞭化する機能またはシャープネスを少し使用すると以下のようになる。比較のため両画像はクリック(タップ)で拡大可能。

「Dタイプ105mmマイクロはダメなのか」に対して「なにか問題でも?」といった写真に仕上がっているはずだ。たしかにレンズの所有者で画像をまじまじ見ている私は「Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dらしい」と思う。でも何も知らない人にとってはどうでもよいレベル、どうでもよい話だろう。すくなくとも、このケースでは。

さらにAi AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dを前提にライティングにほんの少し手を加えると、いわゆる線が太めの特性をかぎりなく消し去れることが多い。そこまでして使う意味があるか、そうする点にメリットがあるか人それぞれだろうと思う。人物撮影に使用するニコンの105mmは、マイクロとしてはAF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED、通常のレンズならAF-S NIKKOR 105mm f/1.4E EDがデジタル用に向いている。

だからと言って、まるで使えないレンズではない。こうした「なにか問題でも?」な写りと冒頭から説明してきたクセがAi AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dに同居している点こそ、タイトルにしたように使用するうえで「ますますわからない」部分になる。Ai NIKKOR 105mm F1.8Sのほうが、よっぽどわかりやすいレンズだ。

共存と位置づけ

レンズ1本で連作のすべてのカットをまかなえるなら、使用するレンズが唯一無二の写りであっても何ら問題ない。場合によっては、ソフトフォーカスを交えて撮影するように1本だけ異なる写りでもよいとするケースがあるだろう。また鑑賞者にとってさほど気にならない写りの違いならどうだってよい話になる。Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dは、これらのうちどれになるか(使用者や使用目的によって違うだろうが)問われる。

気にならない。

気にしない。

気にする必要がない。

気にして対処する。

これらのうちどれに該当するのか判断しなければならないのだ。私の場合は「気にして対処する」だ。

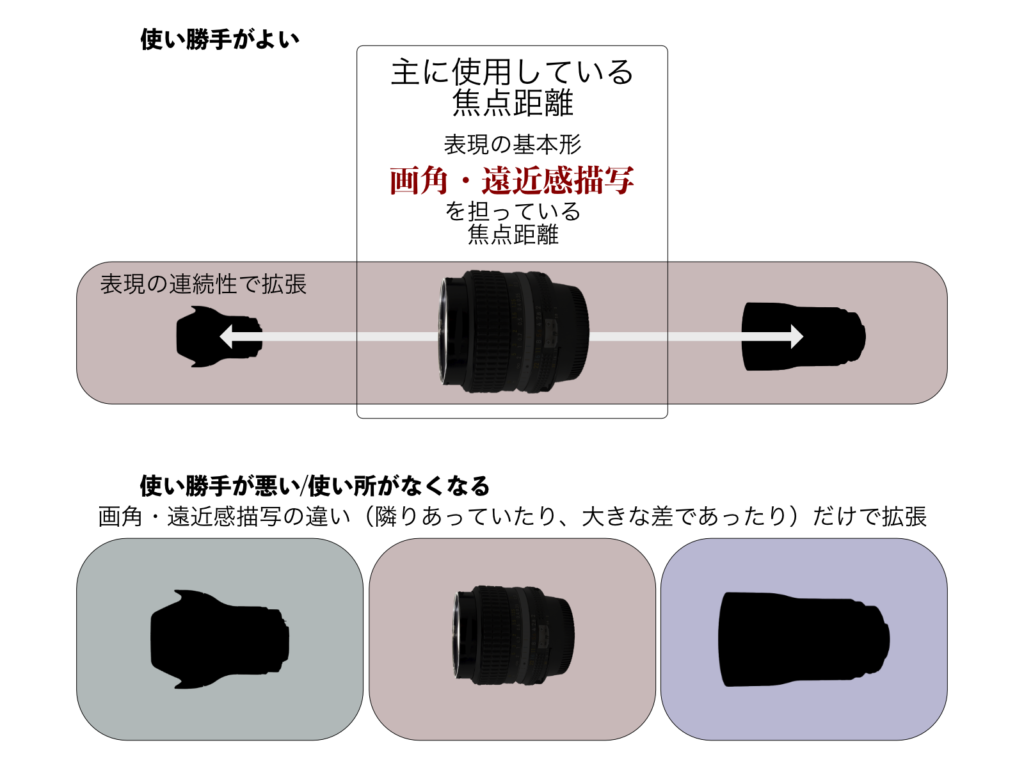

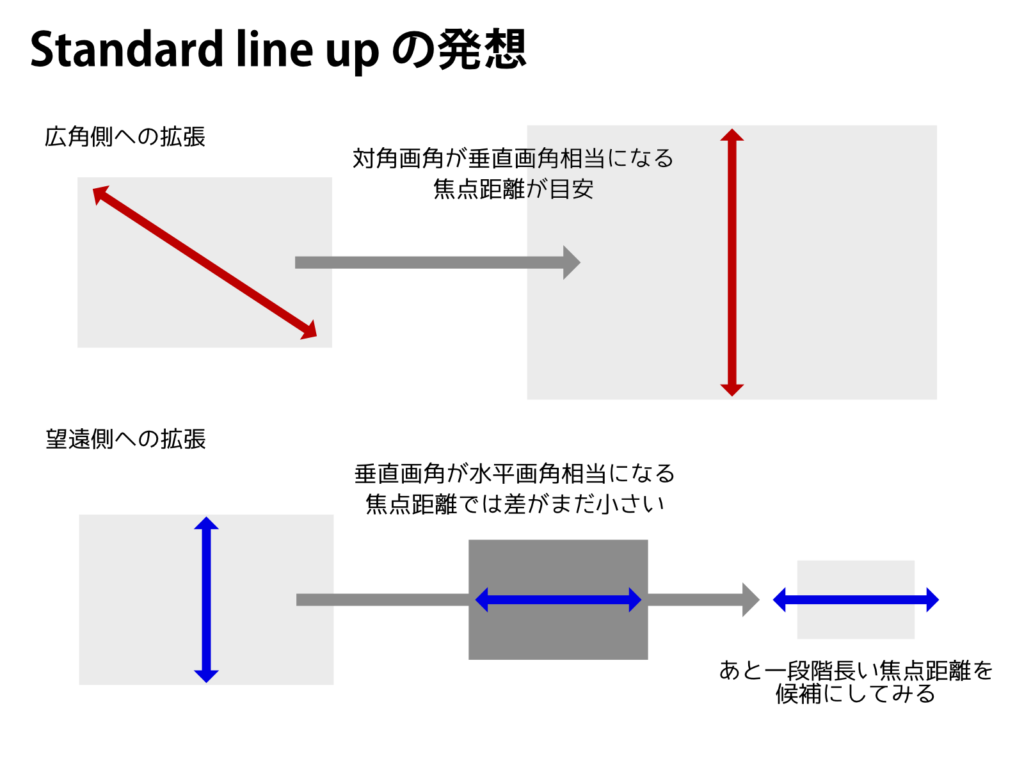

複数のレンズの共存と、それぞれの位置づけを大切にしたいなら、同一テーマで使用するレンズの焦点距離は表現の連続性で選択すべきだ。

大概は広角側、中間、望遠側と3本くらい想定されるだろう。中間の焦点距離を表現の基本形とする場合が多いが、広角側(広角レンズに限らない)や望遠側(望遠レンズに限らない)を表現の基本形として拡張する場合だってある。使用頻度が均等だったとしても、基本となる焦点距離というものがあるはずだ。

これがたびたび言及してきた[スタンダードラインナップ]の考えかたになる。(もちろん基本形を崩すのもありだし、そうするなら必要性をはっきり確認しておく必要があるだろう)

焦点距離のつながりに表現の一貫性があるように、あたりまえだがレンズの写りについても一貫性が求められる。同一メーカーの現行品または同時代のレンズで統一をはかるのがもっとも簡単だが、そうとも言っていられない場合もある。

写りが違うとわかっているレンズを混ぜると、表現の連続性が気になるし、違いを吸収するため撮影方法を変えるのは煩わしいだけでなく思わぬ失敗のもとになりかねない。そして撮影の場面でわがらわしさはデメリットでしかなく、ほんらい向けなければならない被写体への注意を散漫にしかねない。あるいは表現を犠牲にして、写りを優先せざるを得ない場合もある。

気にして対処するMicro Nikkor 105mm F2.8Dは、位置づけははっきりしている(はっきりさせざるを得ない)としても[共存]は一筋縄ではいかない。だけどハマるときは他に変えがたいものになる。

世の中なかなか思い通りにならないし、理屈通りにも理想通りにもならないという見本のようなレンズだ。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.