内容が古くなっている場合があります。

難易度

この記事は根拠を示しながら話を進める読み物です。フィルムの時代のうち1970年代前半まで望遠といえば135mmとされるほどでしたが、以降は人気の地盤沈下が激しく、現在単焦点135mmを所有して使っている人は稀ではないでしょうか。いまどきは中望遠に分類されている135mmですが、この分類は違うのではという話題です。

昔は質流れ品と呼ばれる質くさに入れたあと流れた中古品カテゴリーがあり(いまは単なる中古だけど)、私が少年時代を過ごした町に質流れ品とディスカウント品を専門に扱う店があって、いろいろなものが雑多に並んでいることから子供にとっては眺めているだけでもパラダイスな店だった。ここで10代になったばかりの私は当時としても古いミノルタ SR-T101を買った。そして後に初めての交換レンズとして(既に時代遅れになってカタログから落ちていた)MC TELE ROKKOR-QD 135mm F3.5も買った。

やたらに交換レンズが買える年齢ではないので、カメラと一緒に買った55mm F1.7をずっと使い続けて、やっとのことで念願の望遠レンズとして135mmを迎え入れたのだ。55mmだけで被写界深度の使い分けや構図の取りかたで広角的、望遠的表現をしていたのだから、135mmのボケやパースの圧縮感には感動した。

・

以下、ライカ判フルフレームに準拠した焦点距離と画角の関係で話を進める。

当時すでにマニアな人は135mmではなく望遠レンズの代表格を200mmとしていたが、まだまだ135mmは人気があった。遠くにあるものを引き寄せて撮影するレンズとして135mmの人気が200mm並みにまだあったのだ。

現代では70-200mmズームが手頃な価格で買えるうえに性能も抜群によいから、敢えて単焦点135mmを手にする人は壊滅状態だけど、少年だった私が感動したように135mmのパースの圧縮感は望遠レンズのそれであり、いまどきの中望遠に分類する方法には違和感を覚えるのだった。

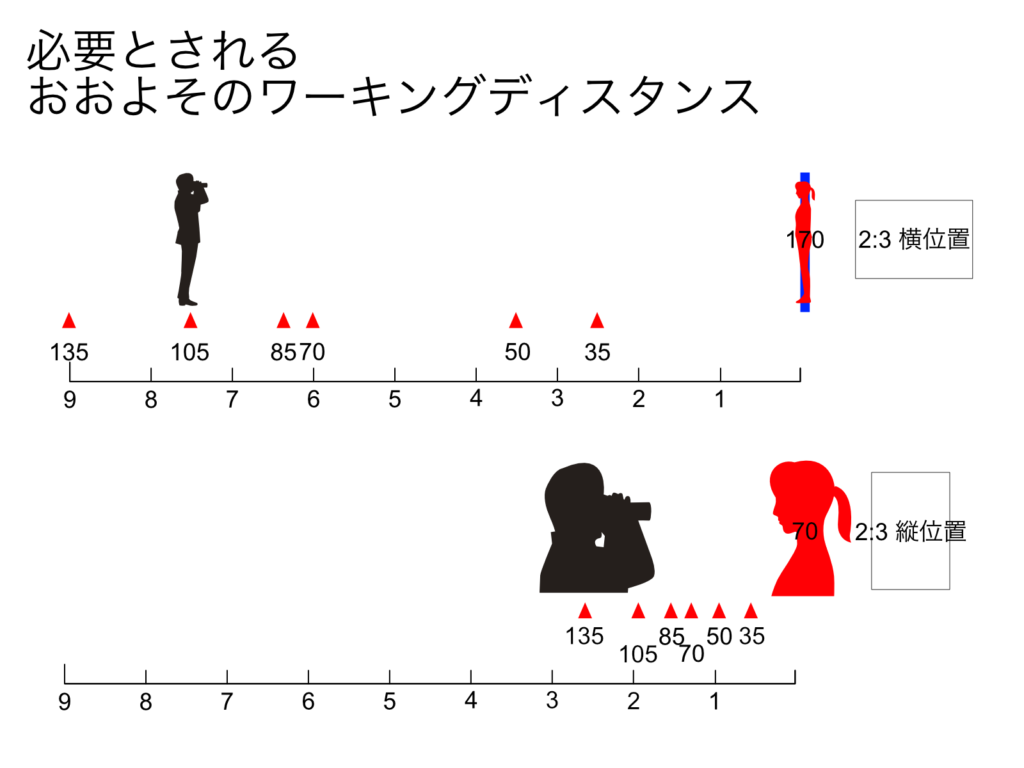

人物を撮影すればわかるのだが、奥行き側への厚みが薄く描写されて平面的になる感じは100mm前後の比ではないし当然85mmとは別世界だ。ワーキングディスタンスのとりかたも標準レンズの延長にある中望遠の「自然な会話が成り立つ距離」を中心に使うという常識が通用しない。

こうした理由から、いまどきの135mmを中望遠に分類するカテゴリー分けが私にはしっくりこない。135mmは望遠でよいのではないかと思うし、中望遠とされていることで「使い所がないレンズ」にされている可能性すら感じる。

・

135mmとはどのような画角のレンズなのか。

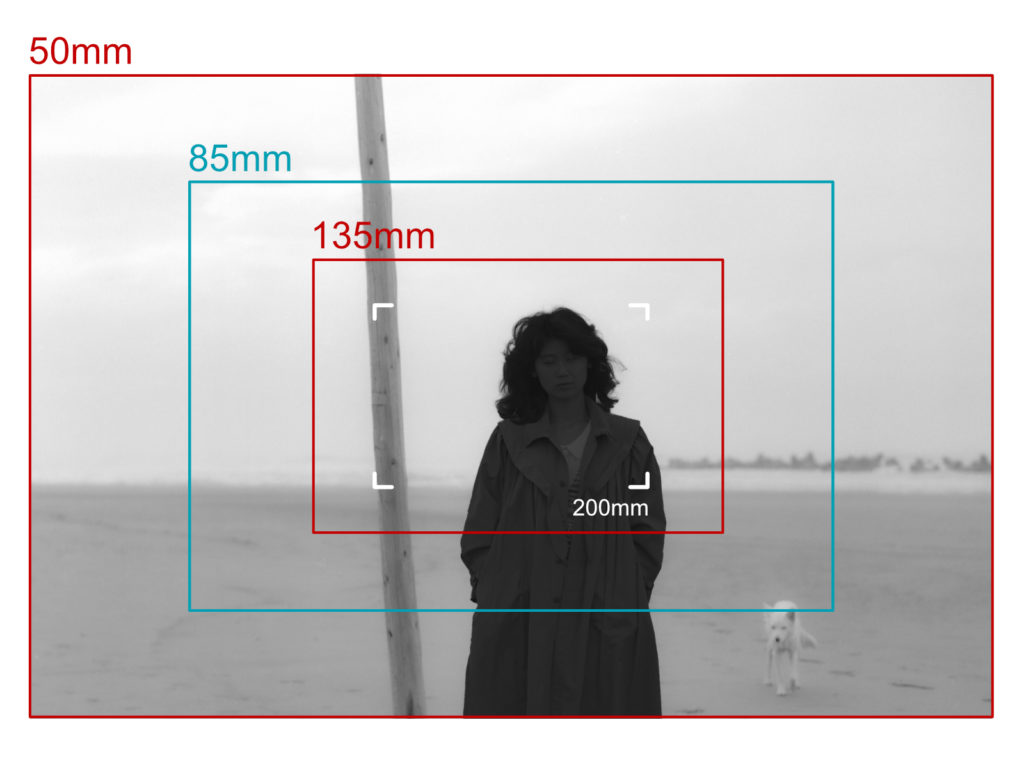

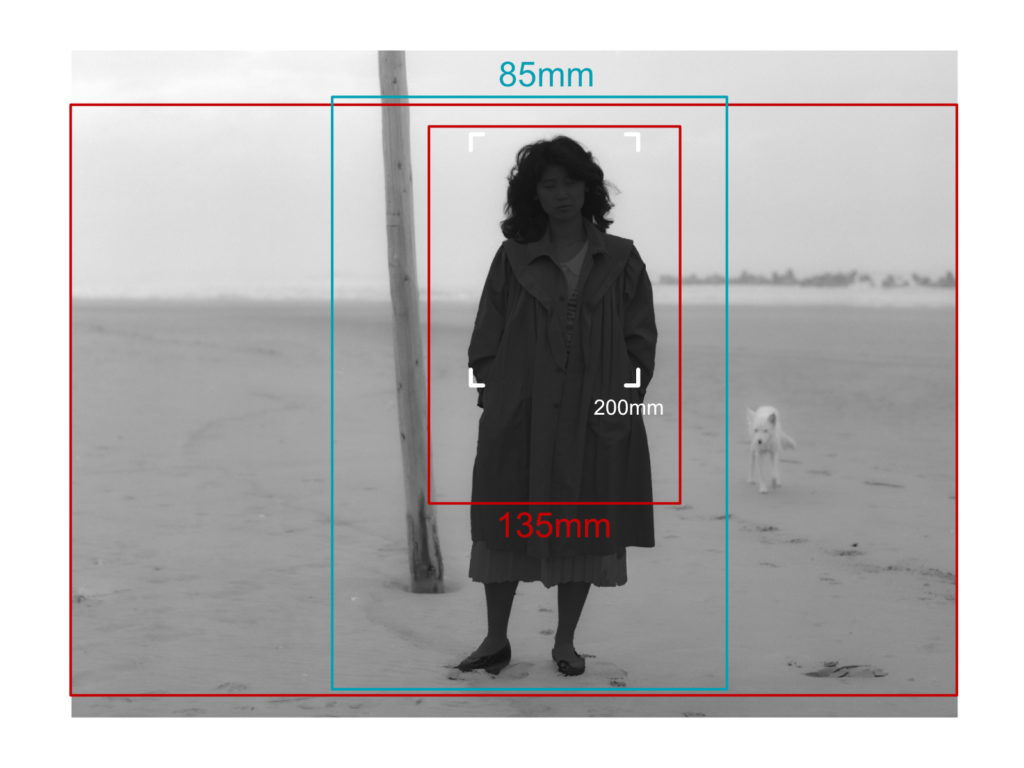

50mm、85mm、135mm、200mmの画角を比較してみよう。

焦点距離50mm・被写体までの距離5〜6m程度の横構図が以下のようになる。ちなみに6畳間の長辺が約3m+αなので、この倍の距離くらいから被写体と向き合った状態を想定してもらいたい。

説明の都合上、図示した写真には人物の下半身がすべてフレームに収まっていないが、50mmレンズ横構図でこのままアングルを下げたとき身長160cm程度の人物の全身が完全に収まる。

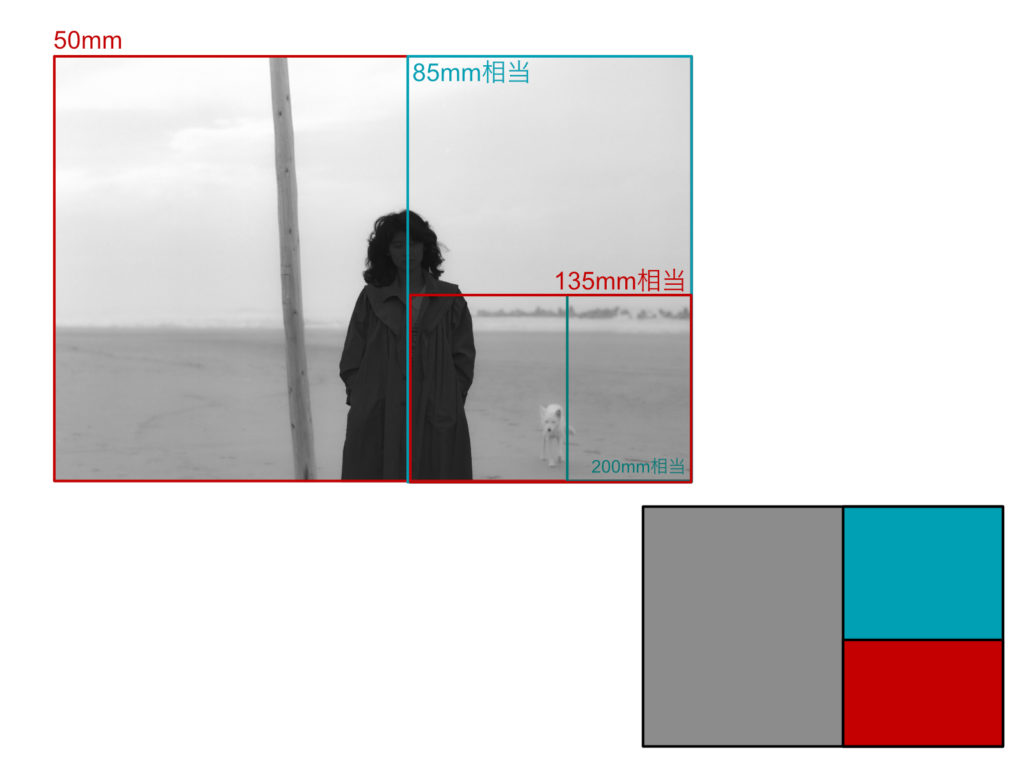

次に50mm、85mm、135mm、200mmの関係を示す。

[85mmは50mmの垂直画角を水平画角とした画角][135mmは85mmの垂直画角を水平画角とした画角][200mmは135mmの垂直画角を水平画角とした画角]と憶えると、レンズをカメラに装着してファインダーを覗かなくても簡単に画角が想定できる。

85mmは50mmの垂直画角を水平画角相当にした画角なので、ワーキングディスタンス5〜6m程度で縦構図にすると160cmくらいの人物の全身が画角に収まる。50mmの横構図で全身が収まっているなら、その位置から85mmの縦構図にしても全身が画角に収まるということだ。

この5〜6m程度の距離から、135mmの横構図で人物をフレームに入れると85mmよりかなり整理された構図になり、200mmなら垂直方向いっぱいの上半身像になる。

135mmではあと数歩、200mmならあと一歩間合いを詰めるとバストショットから表情に集中した構図が取れる。

ただし注意してもらいたいのは、こうした説明ではパース感の圧縮による人体のボリューム表現がわからない点だ。人体のボリュームは被写体の厚さの描写に如実に現れるし、人物の顔では鼻の隆起やサイズ感にもわかりやすい変化がある。

・

撮影実態とワーキングディスタンスを考えると、たとえば85mm(または24-70mmの70mm)で人物の上半身からバストショットを中心に寄り引きして撮影しているならワーキングディスタンスは3mくらいから1m少々を行き来している可能性があり、こうした距離感で135mmを持ち出すと異様なほどのアップ構図になり(というか近過ぎて論外になり)使い途がなくなる。

135mmの最短撮影距離内に収まって、中望遠で撮影するアップカット並みの寄りだったとしても望遠レンズ特有のパースの圧縮感が、中望遠にはない雰囲気を醸し出して「これは違う」と思うのかもしれない。

こうしたことから135mmは中望遠としては焦点距離が長過ぎて扱いにくいとされる。ところがポートレイトで70-200mmズームレンズを使う人は多いのに焦点距離が長すぎると言われることがない。なぜなら70-200mmは望遠ズームとみなされていて、望遠レンズを使用する目的にかなった適切なワーキングディスタンスを取って撮影されているからにすぎない。

つまり135mmを中望遠に分類するから使い所がわからなくなるのだ。(135mmを中望遠に含むとするなら、そもそも70-200mmの画角変化の中心は100mmあたりなのだし、70-200mmズームのうち望遠要素は200mmだけということになってしまうではないか)

前述の通り135mmのパースの圧縮感は望遠レンズのそれだし、ワーキングディスタンスのとりかたも標準レンズの延長にある中望遠の「自然な会話が成り立つ距離」を中心に使うという常識が通用しないのは冒頭に書いた通りだ。

135mmはほどよい望遠レンズで、はっきり圧縮感が表現されるけれど被写体が極端に平面化する訳ではない。この描写特性が望遠レンズとして「弱い」とみなされるとしたら、これは強い表現しか受け入れられなくなった中毒症状ではないだろうか。

・

では風景撮影での135mmを考えてみよう。

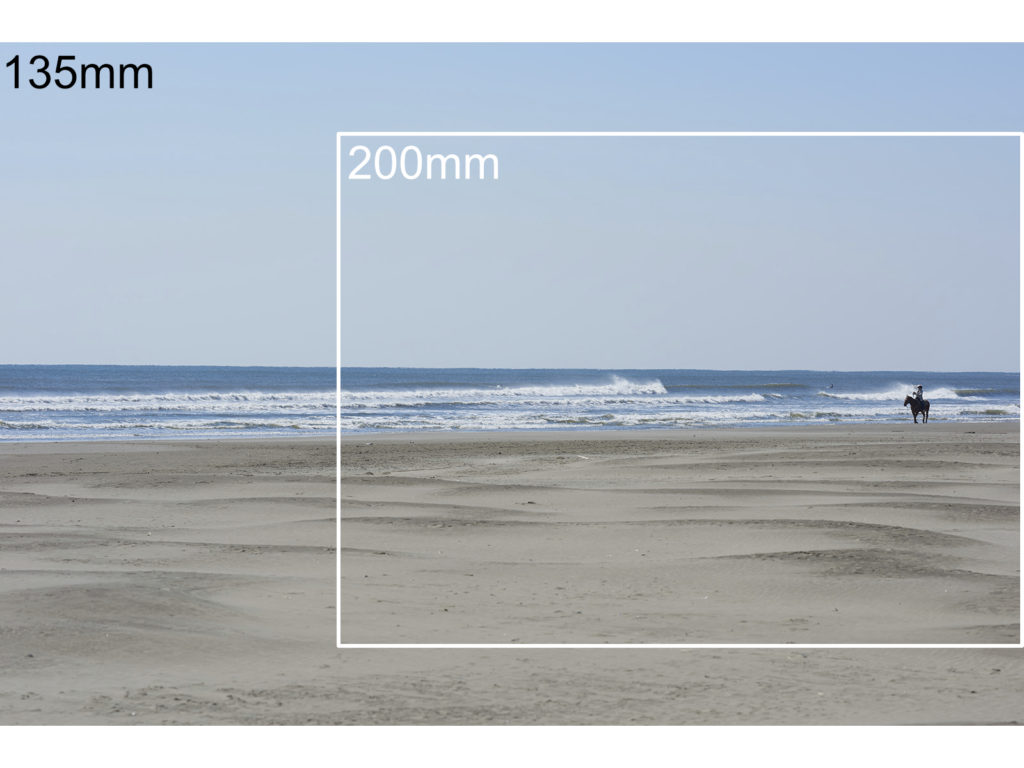

下の写真は135mmと200mmの画角差を表している。

200mmの画角でフレーミングを最適化させた写真を見ると、135mmは画角が広くまとまりがないように見えるかもしれない。このように言っていると300mmくらいの画角、へたしたら400mmの画角がほしくなるもので、あと10数m前後前進すれば135mmでも200mmの構図相当まで乗馬する人を引き寄せられる。

多くの人が135mmは200mmと比較して望遠レンズらしい引き寄せ感が足りないと言うのは、上記の例のような比較をしているからに過ぎない。これを根拠に135mmを中望遠に位置付けるのはどう考えてもおかしい。

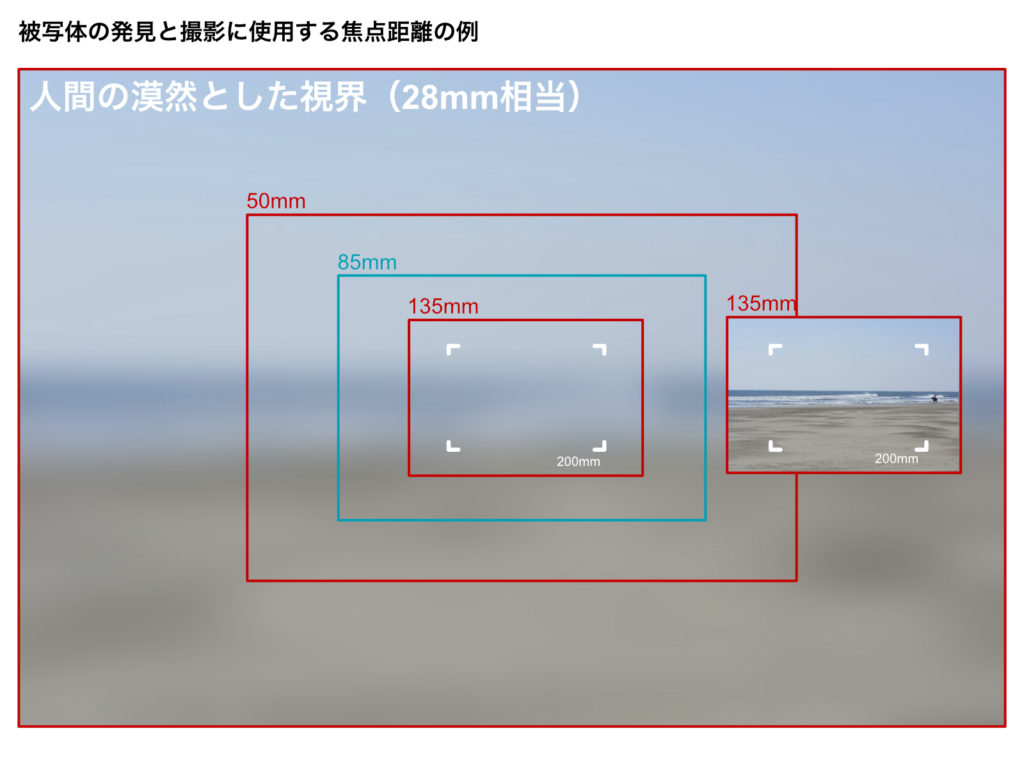

では、乗馬する人を発見したときの私の視界はどうだったか、このときのワーキングディスタンス=距離感を示すとしたらどのようなものだったか。

意識を集中させず環境を漠然と見ているときの人間の視界はライカ判フルフレーム28mm相当と言われる。この海岸で乗馬する人を見つけたとき、まさに上図のようなスケール感であり人物は豆粒サイズで性別、服装などまったくわからなかった。

こうすると135mmと200mmの差がほとんどなく、被写体をぐっと引き寄せたいなら300mm、400mmといった超望遠が欲しくなるだろうと前述した通りの距離感なのが理解できるはずだ。70-200mmズームで135mmから200mmへ焦点距離を変えても、この程度しか画角を詰められないのである。

この感覚が、200mmが超望遠レンズではあり得ない所以であるし、135mmが中望遠ではなく200mmとともに望遠レンズに分類できる理由だ。

▼

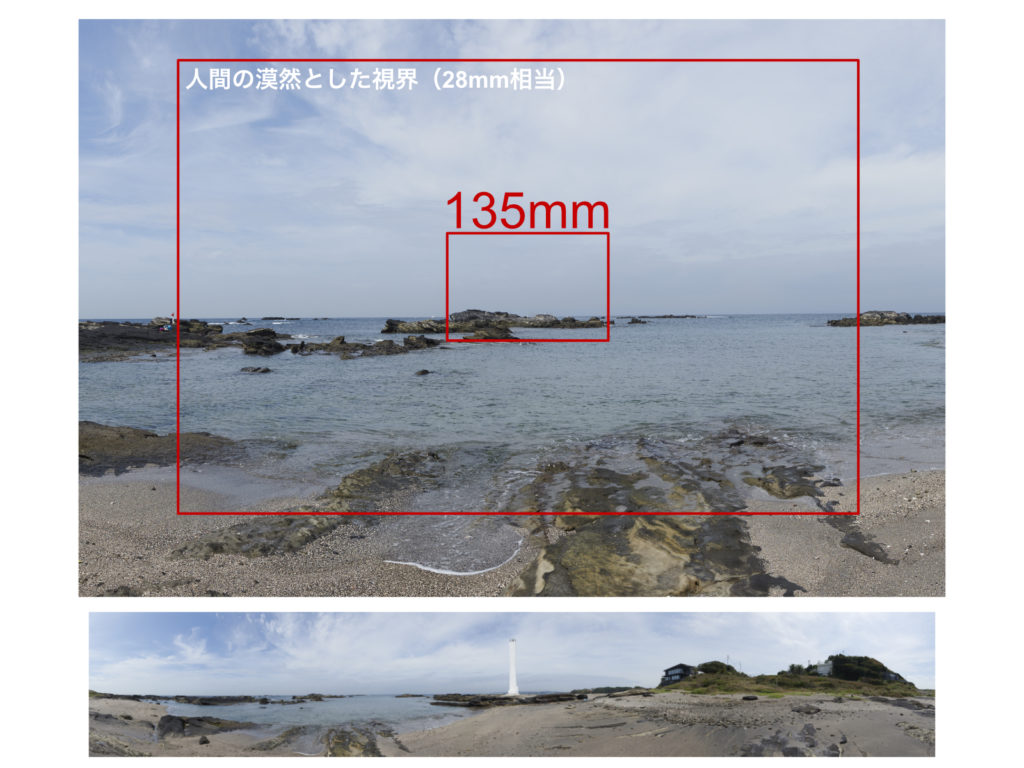

135mmを使用した風景写真の例を示す。

被写体を発見したときの私の視界はどうだったか。28mm相当の視界と135mmの画角を比較してみる。私がいた場所のほぼ全景をパノラマ化した画像とともに示す。

どう見ても望遠レンズの視界であり、200mmほどパースの圧縮感が強くないので過剰に「人間の感覚離れ」した表現にはなっていない。

・

135mmを単焦点レンズとして所有し使うか、ズームレンズのズーム域のなかで使用するか人それぞれ自由に決めればよい話であるし、どうがんばっても生理的に画角が受け付けない人がいても不思議ではない。

とはいえ135mmを中望遠に分類していると理解できないものごとがあり、むしろ間違った印象のまま過ごす結果になるかもしれない。

100mmや105mmを物体の形状を正確に表現でき、ワーキングディスタンスが暑苦しくない「冷静な視線」のレンズだとすると、135mmはこれらを更に一歩進めたうえで「望遠レンズ特有の情感」が表現ができるレンズと言えそうだ。

これら以上の結論が当記事にあるわけではないが、中望遠にしては焦点距離が長すぎる135mmというお仕着せの評価を忘れて、過剰さがない(しかしはっきりと違いがある)ほどよい望遠レンズと位置づけを修正してみると認識だけでなく撮影がだいぶ変わるのではないか。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.