内容が古くなっている場合があります。

難易度

ズームレンズの性能向上が著しい。単焦点レンズの高性能化も顕著とはいえズームレンズでも充分以上の撮影結果が得られるのだから、性能差だけで優劣を語ったり用途を分けるのはナンセンスかもしれません。当記事ではズームレンズの使い方から選択方法までを整理しなおします。

私はズームレンズの便利さを痛感しているけれど使うのは面倒くさいところがある。これは私が古いタイプの撮影者で、人生初の一眼レフを55mm標準レンズ付きのまましばらく使い、その後もズームレンズの性能があきらかに劣っていた時代を過ごした結果だろう。

ちなみにズームレンズを買ってほんとうによかったと思えたはじめての経験はNew FD 24-35mm F3.5 L(後期)だった。このレンズには優秀な現在のレンズにさえ感じる面倒くささがなく、便利で快適に思えた理由はかなり重要なテーマと関係しているのでのちほど説明する。

では面倒とは、どういう状態なのか。私は表現したいものがあるとき、まずパース感(遠近感描写)から発想するので必要な焦点距離が何mmとはっきりしていて揺るがない。もし屋外なら、カメラを構えずとも焦点距離Xmmの画角が視界と同期するので、このままワーキングディスタンスを適切化する。その後カメラを構えて微調整のうえ撮影する。このリズムがズームレンズでは崩れる。

ズームリングが所定の位置からずれていれば直さなければならないし、まれに別の焦点距離も探ってみようと思うことがあって、これが大概は成功しないのだから面倒くさいのだ。成功しない理由もまたのちほど説明する。

・・

私はブツ撮りと言えば被写体との距離(被写体のサイズとワーキングディスタンスから)マクロレンズを使うけれど、最近のWEBカタログや通販ページでは標準ズームを使って撮影しているケースが多々ある。

下の例は、全国にチェーン展開している某社のファッションぽさ漂うWEBカタログ兼通販ページの商品写真で、画像のExif(Exchangeable image file format)データにカメラ情報とレンズ情報がまるまる残っていた。Canon EOS 6DにEF24-105mm f/4L IS USMを装着して焦点距離105mmで撮影している。(画像中の商品とシリアルナンバーはモザイク処理で消した)

Date Time Original: 2017:04:19 14:29:54

Exposure Time: 1/80

F Number: f / 18

Exposure Program: Manual

ISO Speed Ratings: 125

Metering Mode: Pattern

Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode

Focal Length: 105mm

White Balance: Manual white balance

Make: Canon

Model: Canon EOS 6D

LensInfo: 4LensModel: EF24-105mm f/4L IS USM

Exifデータから、社内にあるセッティング済みの撮影室または撮影用ブースで社員の方が流れ作業的に撮影している(またはWEBページ製作会社で担当している)様子がうかがわれる。こうした撮影でWEBカタログ兼通販ページ用の写真が撮影されるのは、この会社(ブランド)に限った話ではない。

専門家が撮影しているかどうかは今の時代のある局面では関係ない。全国規模の有名チェーン店の商品写真として私の目からすると描写に物足りないものを感じるけれど、物足りなさは光の扱いや機材の使い方であってレンズ性能に対してではない。

つまり標準ズームで撮影した商品写真がこうして使われ、カタログや通販用として機能していると言える。

私はいまニコンユーザーなのでEF24-105mm f/4L IS USMがどのような描写特性のレンズか知らないが、世の中の評価がどうあれこうして使用されている。

既に書いたが、標準ズームを使った商品写真は世の中にけっこうな数で存在している。EF24-105mm f/4L IS USMの例で言えば、最短撮影距離0.45m/最大撮影倍率105mm時に0.23倍なのでマクロ的に使用できるし他社製の同等焦点距離のズームでも同じようなものだから、標準ズームで商品写真が撮影されていてもなにも不思議なことはない。

ここ何年もの商品撮影の実態は以上の通りだし、これが人物半身・全身の広告や商業的なポートレイトとなればもっとあたりまえにズームレンズが使用されている。このように、ズームだから何々撮影用などと言っている場合でも時代でもないのだ。

・

ズームレンズがあれば、ほとんどすべてのものを問題なく撮影できる。

前述した某社のWEB サイトを見てみると商品写真の多くが前述のレンズ、カメラで撮影されていた。

他の商品写真のExif情報を見てみると、被写体の正面側フォルムのみを写して奥までピンを合わせる必要がないときは105mm、被写体全体を見せピンを奥行き側まで合わせたいときは70mm、細部を拡大して更にピントが及ぶ範囲も確保したいときは望遠側でも被写界深度が深めの70mmを使用して絞り込むためISO感度を上げる、と設定が揃っていた。撮影マニュアルがあるのだろう。

これなら誰が撮影するとしても迷わないだろうし、ズームレンズの使い方の勘所を押さえているなと思ったりする。

・・

写真を撮り慣れている人にとってはあたりまえの話だろうが、ズームレンズの焦点距離の幅はファインダーを覗いてから行ったり来たりさせるためにあるのではない。先の例に挙げた24-105mmなら24mm、28mm、35mm、50mm、85mm、105mmなどといった複数の単焦点レンズの集合体として見当をつけて使うためのズーム機能だ。

このうち体感と一体化できる使いやすい焦点距離が24mm、50mm、105mmだとしたら、この3本分として使う。24mm、60mm、85mmでもいいし、もちろろんそれ以外でもよい。

例に挙げた某社は70mm、105mmと割り切った使い方をしていた。

24-105mmズームのうち仮に24mm、50mm、105mmが想定しやすい焦点距離なら、24〜50mm、50mm〜105mmの中間域はワーキングディスタンスをカメラごと(体ごと)移動できない場合や、構図の微調整で使用するレンジくらいに考えておけばよいだろう。

・

紹介した某社商品写真の例では、70mmと105mmだけのレンズとしてEF24-105mm f/4L IS USMが使用されているのは前述した。

このズームレンズの広角端24mmでは画角が広すぎて撮影倍率が低すぎるうえにパースの誇張によって商品の形状が正しく撮影できない。こうした傾向は50mmあたりまで続く。理想としては105mmなのだが、被写界深度を稼ぎたいケースで70mmを使用している。

撮影用マニュアルに定められていたとしても「ズームレンズの使い方の勘所を押さえている」とした理由がここにある。

想定する仕上がりごと[特定の焦点距離に固定して撮影]している。これが理想的なズームレンズの使い方だ。

・

[特定の焦点距離に固定して撮影を想定する]方法を勧める理由は以下の通りだ。

・必要があって使いたい画角やパース感(遠近感描写)があり、これが焦点距離選択の理由になる。

・人それぞれ作風と直結していたり、画角やパース感への好みや慣れがあり、これが焦点距離選択の理由になる。

・状況と目的に応じて使えない焦点距離がある。撮りたいと思う写真=撮影の構想として思い浮かばない、あるいは使えない画角やパース感がある。

行きがかり上24-105mmズームで説明するが、24mm、50mm、105mmの単焦点レンズがあることからもわかるように、これらはまったく異なる性格の焦点距離だ。これらの間にある28mm、35mm、85mmなども異なる性格の焦点距離だ。それなのに、なぜズームレンズの焦点距離を「端から端まで無段階に使えると思えるのか」という話になる。

[特定の焦点距離に固定して撮影を想定する]方法を勧めるというよりも、[特定の焦点距離に固定して撮影を想定する]方法くらいしか撮影者にはできないのだ。

被写体を探したり被写体を見つめるとき、まさか視界がズームレンズの画角のようにグニョグニョ無段階の変化をしている訳でなく、特定の画角相当のフレームを視界内に切って対象を見ているはずだ。ズームレンズそのものの特性や限界以前に、私たち人間の感覚が[特定の焦点距離に固定して撮影を想定する]ことでいっぱいいっぱいだ。

撮影時にありがちな別の焦点距離も探ってみようとズームして画角を探ってもうまく行くとは限らないし、むしろ失敗に終わりがちなのは必要があって試すというよりズームの機能に欲をかいているだけだからだ。

・

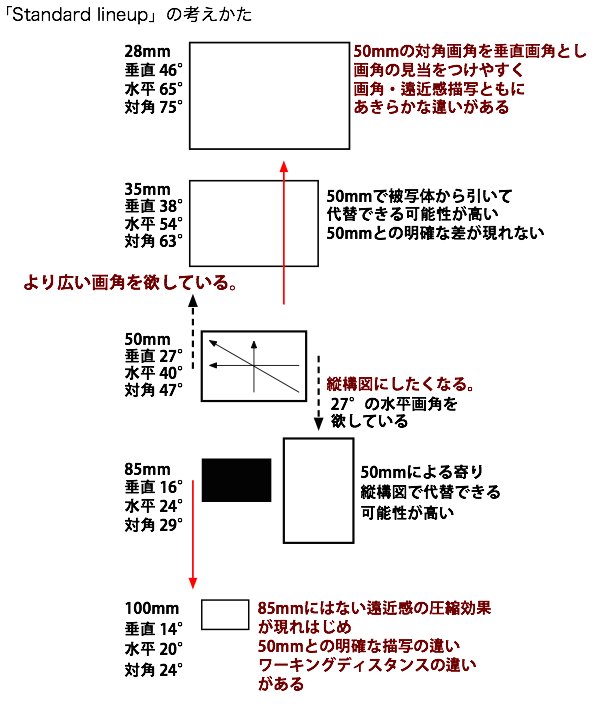

私はレンズの取捨選択について[Standard line up]という考え方を提唱し続けている。

標準レンズを中核にして望遠側、広角側は何mmにすれば差が明らか、使い分けが明らかになるのか、できるだけ少ない本数のレンズで効果を発揮するかを考えるのが[Standard line up]だ。さらに標準レンズ以外を中核にしても同じセオリーを当てはめられるようにしている。

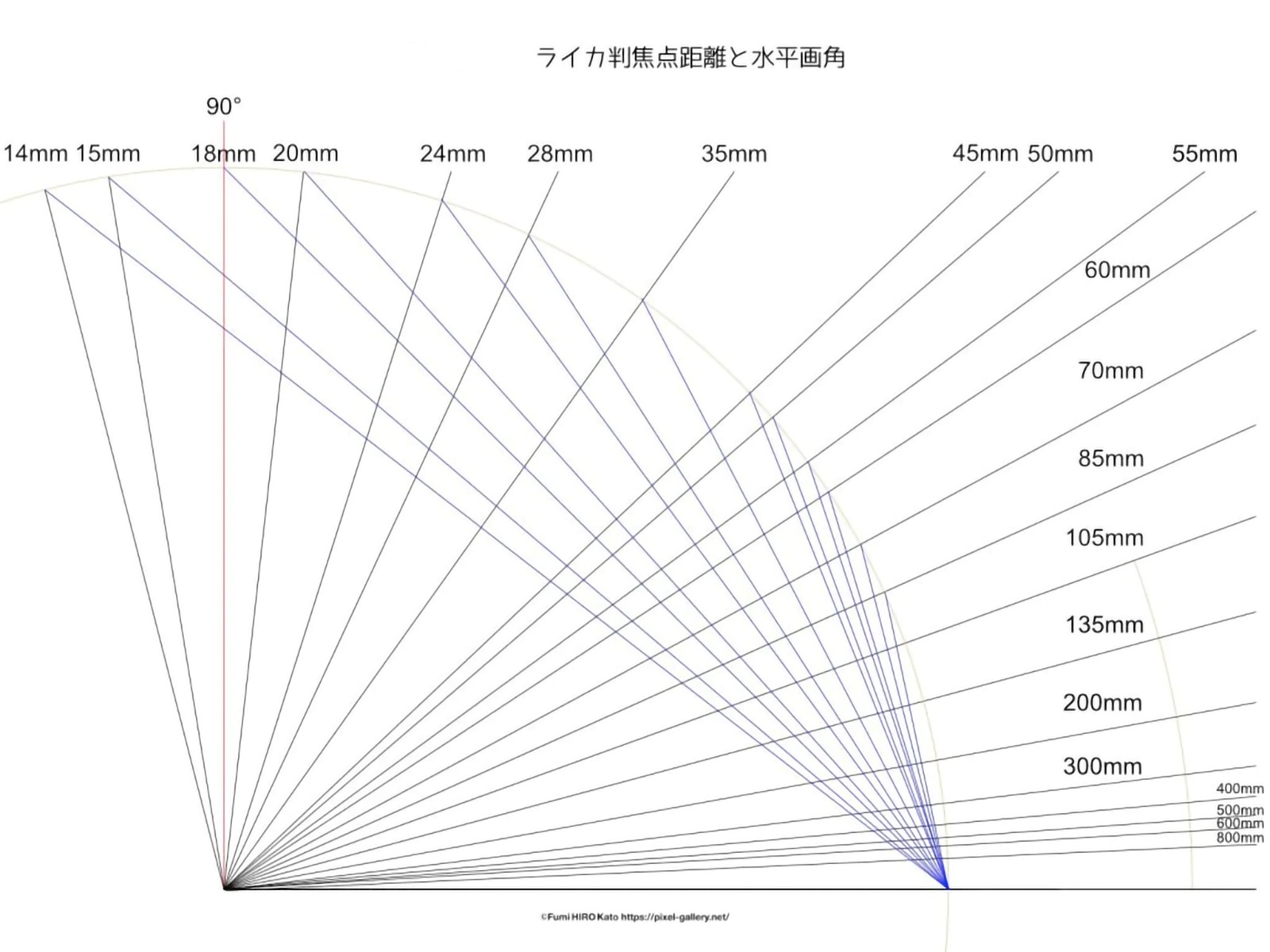

詳しい説明はこちら🔗のページにあるが、以下の図のように把握してもらいたい。

とりあえず、標準レンズを中核にした例を説明する。

50mmに広角1本、望遠1本加えるなら何mmがよいか。

広角側は、50mmの対角画角が垂直画角相当になる28mmで、50mmとの差が明らかになり使い分けがはっきりする。24mmならもっと大きな違いになるが少ない本数のレンズで汎用性を持たせるなら28mmではないかという考え方をするのが[Standard line up]で、汎用性が低くてよいなら24mmより短い焦点距離の選択を否定するものではない。

望遠側は、50mmの垂直画角が水平画角相当になる85mmではあんがい差が小さく、パースの圧縮感がはっきりしはじめる100あるいは105mmが50mmとの差が明らかになり使い分けがはっきりする。広角側では24mmの選択もあり得るが、望遠側で135mmの画角は50mmとの差で汎用性が乏しいと感じる人が多いかもしれない。

これは一例であって、35mmや85mmが不要という意味でも24mmや135mmが不適格という意味でもない。また人それぞれ[標準]の意味が違うのだから、35mmや85mm……それ以外の焦点距離を中核に考えることだってできる。

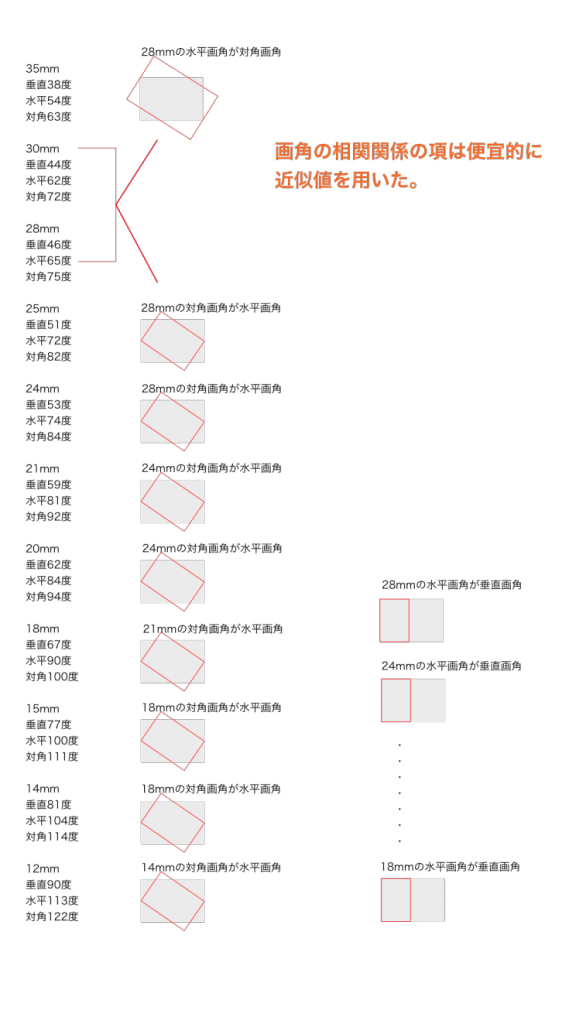

広角側では、中核にするレンズの対角画角が垂直画角相当になる焦点距離での差が明らかになり使い分けもはっきりする。

望遠側では、垂直画角が水平画角相当になる焦点距離ではまだ差が小さく使い分けしにくい場合が多い。あと一段階長い焦点距離を候補にしてみるのがよいだろう。焦点距離1mmあたりの画角差は、焦点距離が増すほどに小さくなるのを忘れてはならない。

話をズームに戻す。

24-70mmでは望遠側が物足りず24-105mmの105mmがほしい人が多いのは、50mmと70mmでは差がはっきりせず105mmなら使い分けがはっきりするからだと[Standard line up]で説明できる。50mmと70mmの差が小さいため、24-70mmは24-50mmズームに70mmまでのおまけがついてくるレンズと解釈してもよいくらいなのだ。

このような画角の差と、画角の差で生じるパース感の差が、差が明らかになり使い分けがはっきりする差であり[特定の焦点距離に固定して撮影を想定]しやすい差ということになる。

参考までに、ライカ判フルフレームでの広角レンズの画角相関図を掲示する。

・・

ズームレンズをいくつかの焦点距離があつまったレンズとして意識し扱う方法について述べてきたが、特定の焦点距離として採用されがちなズームレンズの広角端、中間域、望遠端について考えてみたいと思う。

24-105mmでは中間の焦点距離は65mmくらい、24-70mmでは50mmくらい、70-200mmでは135mm、80-400mmでは240mm……となる。この中間に位置する焦点距離に対して、ズームが広角側と望遠側に構図取りの自由を与えてくれるような気がしている人は少なくないだろう。

だが焦点距離1mmあたりの画角の変化は、焦点距離が短くなるほど大きく、長くなるほど小さくなるのを忘れてはならない。

したがって超広角域を含むズームレンズでは、中間の焦点距離をメインにして構図の最適化や便利機能としてズームを使うには焦点距離ごとの変化が目まぐるしく激しすぎるし、標準ズームから望遠ズームでは中間の焦点距離から望遠端への変化の量が少ないのは理解しておきたい。

18-35mmでは中間が26mmくらいになり、ツァイスなどの25mmレンズが好きな人には便利そうだし、28mmレンズに構図の自由度を与えてくれる最適解としてもよさそうだが、まったくそのような性格のレンズではない。18mmと20mm、20mmと24mm……とまったく別種の画角とパース感なのだ。

焦点距離1mm、2mmで描写が豹変する超広角はレンズの扱い方からして別物になる。18-35mmはF値変動のコンパクトで比較的安価な価格帯、14-24mmや16-35mmは明るいF値固定で高価格帯という違いもさることながら、20mmを超える超広角がどれだけ必要か扱いきれるかが選択のポイントになるだろう。

80-400mmでは中間が240mmで、300mmあたりが大好きな人にとって絶好のズームのように思われるかもしれないが、300mmと望遠端400mmの画角差は広角端80mmとの差と比較してあまりに小さい。300mmを中核にするなら150-600mmの望遠端600mmくらいが欲しくなるのではないか。

80-400mmはむしろ中望遠135mmから80mmへ、400mmへと同じように画角を変化させられるレンズといったほうがよいかもしれない。70-200mmの135mmはあと一息200mmへ画角を詰められる程度で、実は100mmくらいから広角端、望遠端に等しくズームできる焦点距離だ。

計算上の中間値からズーム端の焦点距離への画角変化の量だけがズームレンズ選びのポイントではないし、135mmと200mmの差や300mmと400mmの差の小ささが好ましい人だっているだろうが、画角変化の中間値がどのくらいの焦点距離か把握しておいて損はない。

・

さて、冒頭に書いた私のズーム感を変えたNew FD 24-35mm F3.5 L(後期)についてだ。

24-70mmは24-50mmズームに70mmまでのおまけがついてくるレンズだった。超広角レンズは焦点距離1mm、2mmの差で変化が激しかった。

New FD 24-35mm F3.5 Lは24mm、28mm、35mmと3本の広角単焦点レンズをカバーし、その使い勝手は24-70mmで描写の変化量が大きい範囲でもある。あの時代に24-50mmが実現されていたら更に画期的な使いやすさだったろうが、実在する最適解がこのズームレンズと言えた。

1990年代の機材と諸事情のなかで、[特定の焦点距離(24mm、28mm、35mm)に固定して撮影を想定する]方法にぴったりだったのだ。

・・

このようにズームと向き合っていても、私はズームが面倒くさい。24-70mmは24-35mmから70mm側へ望遠端が広がっただけなのに面倒に感じられる。ズーム比が小さかったり、ある焦点距離域に偏っていたりしたほうがよい例かもしれない。

[特定の焦点距離]で想定するなら最初から単焦点でよいではないか、割り切りがよいではないか、ズームで多様な焦点距離を用意しないと不安になるのは迷いや認知の歪みではないかと感じる。

とはいえ時代とともに冒頭で触れたようにレンズとカメラが変わっている。

カメラがデジタル化されてからというもの、マウントからレンズを外したときボディー内へのダストの侵入を警戒しなければならなくなった。さらにミラーレス化されてダストへの懸念が増えているはずだ。

ただしズームレンズは焦点距離が広角端から望遠端までゴムやバネのように伸び縮みするレンズではなく、撮影者にとって使い所がある焦点距離が飛び飛びに集められたレンズとして使う。このように意識するだけで、ずいぶん写真が変わる。

また、どの焦点距離がメインになるのか、どのように使いたいかで広角端と望遠端、ズーム比が決まる。24-70mmと70-200mmは常用焦点距離がきれいに収まっているから普及しているだけで、皆が皆の目的にかなっているとはかぎらないのだ。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.