内容が古くなっている場合があります。

オールドレンズの定義は人それぞれ、商売それぞれなので年代による明確な区分があるわけではない。私がしつこく記事にしてきたAI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dは1993年12月4日発売のレンズで多くの人にとってはオールドと呼ぶほどではないだろうし、2006年 3月24日発売の現行レンズ登場でディスコン済みの中途半端に古いレンズと言ってよいだろう。

AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8DはDタイプレンズと呼ばれ、現行のFマウントおよびZマウントで絞りリングがなくなったのに対して従来型の絞り操作ができるレンズだ。

ニコンではAi sタイプやDタイプが絞りリング付きレンズとして、他社でも同様の絞りリングのある古いレンズが、マウントアダプターを使って別規格のボディに装着して使えることから購入願望を持つ人もいることだろう。

また中古市場にそれなりの量が流通して買いやすいのも、こうした中途半端に古いレンズたちだ。あまりに古いレンズは面白レンズ、疑心暗鬼、ダメもと、はたまたコレクション目的で買われるけれど、中途半端に古いレンズは中途半端に期待して買ってしまい、ここに悲喜劇が生じる。

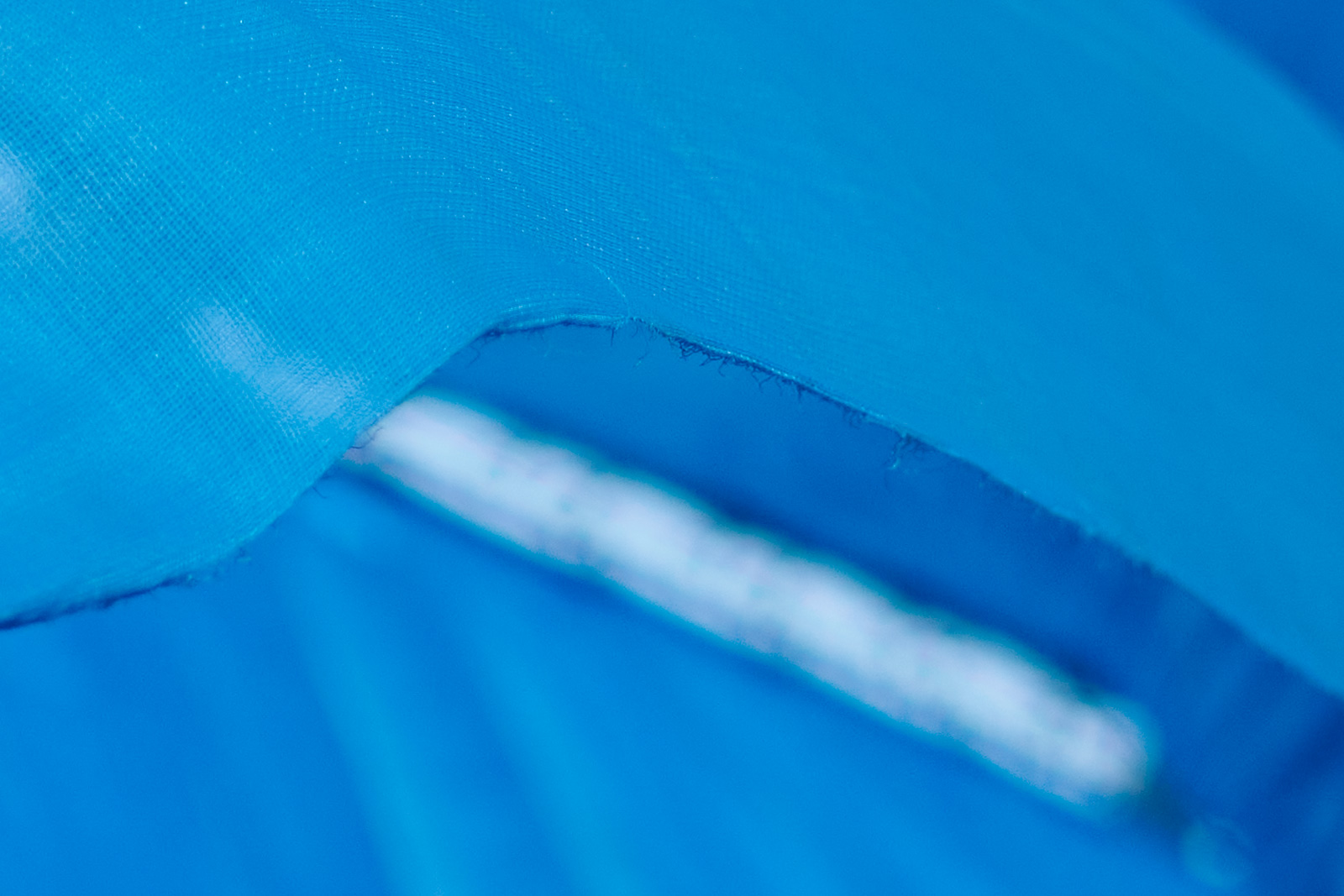

(なお次の写真はD850+AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dで撮影し作品として現像したものだ。この写真をストレートに現像したものも、この記事で紹介する)

AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dの特性を検証した記事などは、こちらに揃っている🔗ので興味がある方はどうぞ。

数回に渡るテスト記事で実写作例を掲示しながらAI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dの特徴を挙げてきた。カメラはD800E、D810、D850を使って撮影したが、3635万画素では気にならない条件でも4575万画素では粗が目立つもしくは癖がはっきり出た。

基本的な傾向は、いかにもマイクロ(マクロ)らしい几帳面な描写で均一かつ細部を神経質なくらい描写しようとする特性で、フィルムもしくは中庸な画素数のデジタルではまさにこの通りの写りになる。ただし、現代のレンズと比較すると階調描写がやや劣るかもしれず、ライティングや被写体の質感しだいではのっぺり平面的な写りになる場合がある。とはいえダメなレンズという印象はない。

1990年代前半のレンズと考えれば、解像命のマイクロ(マクロ)とあって大健闘しているし、同時代のレンズはもっと古びた写りのものが圧倒的に多い。私は現行のマイクロや他に中望遠を所有しつつ、条件を限ってAI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dを使っている。

ただ前記したように、D850(4575万画素)との相性はあまりよくない。この辺りの話を今回は実例を挙げつつ説明していこうと思う。読むのがめんどくさい人へは「高画素化がさらに進む現代のカメラで、過不足なく、気遣いなく使いたいならAI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dはオススメしない」ということだ。

また「いまどきのカメラの進化について行こうとするなら、古めのレンズは面白レンズとしても微妙な位置付けになるかもしれない」という話を含んでいる。

では使いどころがあるとしたら何がどうなのか、読み進めてもらえればわかるだろう。

この記事の実写についての説明で示す絞り値は、ニコン方式の露出倍数込みの実効F値だ。中景から遠景にかけての絞り値は関係ないが、接写領域に入ると開放F2.8の実効F値はF3等になる。

ここまでが前置きだ。ネガティブな面や弱点になる条件がはっきりしているものから見ていこう。

まず100mくらい先にあるタイル張りの建築。

3635万画素クラスでは絞り開放でも気にならない程度の甘さだが、4575万画素ではパープルフリンジがはっきり現れて、光のにじみとともに癖の扱いが難しくなる。ただし、後ほど示す条件では絞り開放でも細部を繊細に描写できているので、高輝度や反射が強い条件で癖が出ると言える。

全体像。ピントは右側・上下2段の縦型の窓に置いている。

F2.8

F5.6

F11

同条件で3635万画素クラスではF8まで絞ると癖が消えるところ、4575万画素ではF11まで絞る必要があった。

高輝度や反射が強い条件でフリンジなどによって癖が出ているので、絞り開放F2.8の上掲データからパープルフリンジをできるだけ消し、光のにじみが暗部に回り込んでコントラストが低下しているのを明瞭度(クラリティー)や構成(テクスチャ)などを弱くかけて対応するだけで以下のようにF5.6より描写が向上した。

次の一連の画像は、逆光気味で輝度差が大きな被写体を被写体との距離を1m以内に置いて撮影している。

F3

F5.6

F3部分拡大

どのような条件下でも、絞り開放は中庸な絞り値と比較して半段から1段程度の範囲で暗くなりがちだ。これは周辺減光があることと、公称の開放値がやや明るめにされていて実質はF2.8より大きな値だからだろう。このようなレンズは現代の製品にもある。

明るさを修正したF3

数十センチまで寄っているので被写界深度はかなり浅い。

4575万画素では万全とは言えないF5.6だが、錆びた鉄の質感など几帳面に描画しようとしているのがわかる。なおF3の状態からパープルフリンジを取り除くと、実にシャープな描写になった。

パープルフリンジ等修正したF3部分拡大

この修正後の部分拡大を見ると、遠景のタイル張りの建物を撮影した絞り開放より結果がよく見える。ここが難しいところだ。

悪印象を与える条件を見てもらったがここからは好印象を。

以下の写真は冬の斜光線ながらネットに対してフラットに光が当たっている。絞り開放で波打つネットを抽象的に撮影したカットなので細部に目がいかないが、中央部のまくれあがった部分にピントを置いている。

F2.8

このピントのピークを部分拡大したのが以下の画像だ。

特に手を入れず現像した。至近距離からの絞り開放なので被写界深度が紙のように薄いが、ネットの細かい目と端のほつれた繊維が繊細に描写されている。

最初に例示したタイル材を貼った建物壁面の高輝度、次に例示した逆光気味の木の杭と錆びた鉄材はAI AF Micro Nikkor 105mm F2.8D+高画素機には厳しい写真だったので、上掲の風をはらんだネットの繊細さな描写との間にギャップを感じるだろう。

同様に大きな欠点が感じられないシチュエーションを紹介する。

真横からの光を受けた透明樹脂を写したものが次の写真だ。

F3

F8

F3ではパープルフリンジがやや気になるが、なかなか上等な描写だと思う。F8になると問題はない。実行F値がF8なので、実際にはF6.3程度だろう。F3の別カットで更に接近した写真を紹介する。

これら一連の写真は、強い光を受けたタイル張りの建物での描写とまるで違う。

ところが次の写真はとても不思議な描写だ。いかにもオールドレンズといった感じの崩れるような甘さがある。

F2.8

そして冒頭で紹介した写真をストレートに現像したもの。

階段と階段を上る人の写真とは明らかに印象が違う。

F2.8

甘いか甘くないかと問われたら、絞り開放らしい甘さと被写界深度の浅さが見て取れる写真だ。しかし、ピントがきている部分はキレがあるし赤い消火器ボックスは引き締まっている。

不思議なボケ感と締まりが同居して興味深いので冒頭のように作品に仕立ててみた。

────────────────

AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dを古いレンズの代表例とするのは正しくない。90年代製に限っても、すべてのレンズが同様の写りをする訳ではない。

ただし写真がデジタル化され進化の方向性が明確になった2010年代のレンズより古いもの、フィルムを想定して設計するほかなかった時代のレンズと高画素機では今回の実写例とほぼ似た傾向を示している。

AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dは1993年発売で設計は(2020年からみて)30年くらい前のものになる。1990年代初頭を考えたとき30年前は1960年代、東京オリンピック直前でニコンFが登場したような時代だ。90年代初頭にニコンF用オートニッコールなんて時代遅れすぎていた。

デジタル対応か否か別にしても、光学機器の30年とはこれくらい残酷なものなのである。

私はAi sの28mm F2、同105mm F1.8、同50mm F1.2を中心に古いレンズをデジタルでかなり使い込んだ。これらは3635万画素では癖が目立たなかったが、やはり4575万画素では癖の出かたが顕著かつ異質になった。

このうち開放F値が著しく明るい50mm F1.2はD850で使用すると像の周囲に油のにじみのような特殊なフリンジ?が大きく出ることがあり、これが低照度でも気になる場合があるので迂闊に使えなくなった。

遠い昔に手放した同時代のミノルタ製、キヤノン製レンズ群と比較して、ニコンのAi sはデジタルの時代になっても随分がんばったけれど、癖を楽しむのでなければそれなりに厳しい時代になったと言える。

レンズはキリキリカリカリに写らなくてはならないというものではないし、何を面白いとするかは人それぞれなので古いレンズは使い物にならないとは一概に言えない。

だから「古くてもオールマイティーに使える」という言い方や、オールマイティーとは何かも千差万別である。

と同時に、誰かが古いレンズを評して「使える」「面白い」等々の表現をして更に作例をいくつか挙げていても、自分が求めているものと合致しているとは限らないのだ。

作例なんてものは都合よく自分好みの写真を提示するのであって、AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dが条件次第、撮影次第、現像しだいで性格が別物ののように違って見え、装着するカメラでも写りが変化するのを思い出したほうがよい。

現行品ではない、特にフィルムを想定して設計されたレンズを購入する際は

1.目的をはっきりさせたうえで検討する

2.実写を繰り返して自分で特性をはっきりさせてはじめて適否がわかる

3.さらなる高画素化にいつまで耐えられるか不明

これらを忘れてはならない。

1と2はあたりまえだろうが、3については現在の手持ちカメラと将来手に入れるかもしれないカメラでは写りの傾向ががらっと変わるかもしれないと肝に命じておいたほうがよい。

2020年現在、フィルムカメラの時代にオールドレンズやロシア製レンズを面白がったのとも、2010年代半ば頃までのデジタルに古いレンズを装着したのとも状況が変わっている。

どこに分水嶺を置くか意見が別れるだろうが、前述のように私にとっては3635万画素と4575万画素とで結果が別物になっているし、この考え方で大きな間違いはないように思う。

とはいえAI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dで次のような作品を撮影している。繰り返しになるが、使うなら使いどころのポイントをはっきりさせなくてはならないだろう。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.