内容が古くなっている場合があります。

カメラに露出計が内蔵されているのがあたりまえになって半世紀ほど経過しているし、日常使いで単体露出計が必要になるシーンはほとんどない。しかも昨今のカメラは優秀で賢い評価測光を実装しているので、ますます単体露出計の影が薄くなってとうぜんだ。

でも、いざストロボや定常光でライティングしようとなると光源を調整するたび試し撮りして背面液晶でチェックするのは無駄が多く、また論理的に光源を調整するのに向いていないため単体露出計での測光が必須と言ってよい。

また明るさとは、陰影とは、明暗の比率とはと考え観察する必要性を感じている人には欠かせないし、逆にこれまで真剣に考えずに写真を撮影してきた人には(教育的ではあるけれど)単体露出計を使って気づきのきっかけにしたほうがよいように思う。

とはいえ、どういったものを買い、どのように使いこなしたらよいかわからない人も多いだろう。なぜなら「カメラに露出計が内蔵されているのがあたりまえになって半世紀」なのだし、計測機器というとっつきの悪い機材なのだから。

■ 単体露出計

分類

カメラに内蔵されている露出計があるので、敢えて[単体]をつけて単体露出計と呼んでいる。

露出計は光の強さを計測する機材だ。

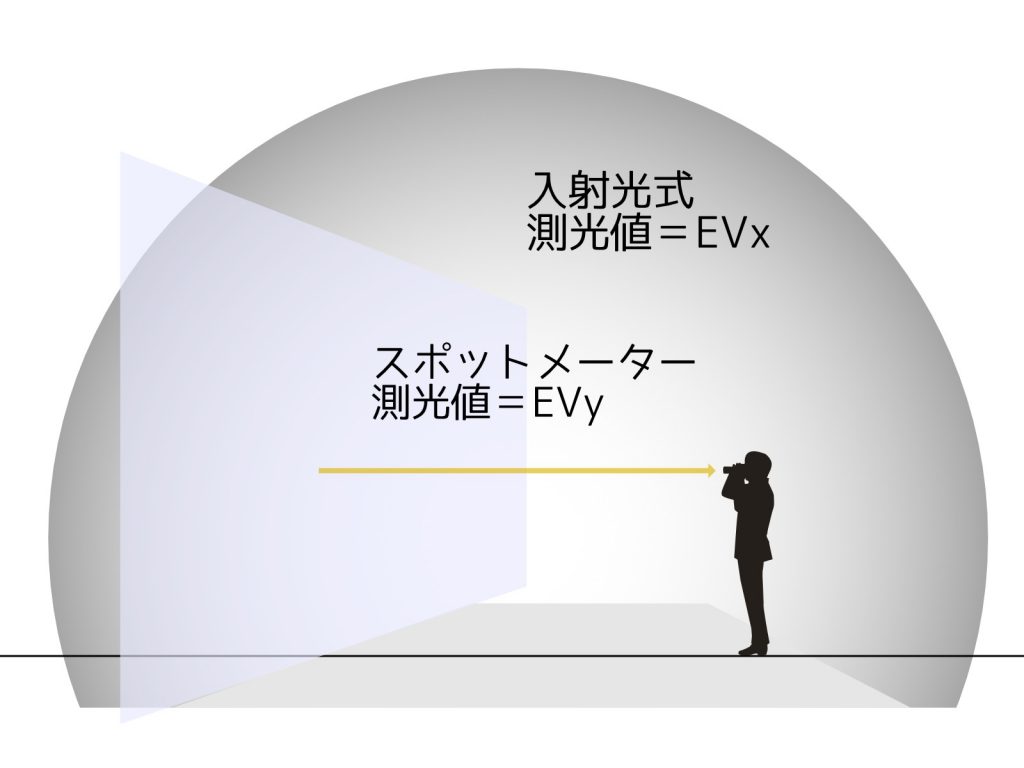

単体露出計には[撮影しようとする場に差し込む光の強さを計測する]入射光式露出計と[被写体に反射している光の強さを計測する]反射光式露出計がある。反射光式露出計には比較的広い空間を計測するものと、1°、5°ときわめて狭い範囲の反射を測光するスポットメーターがある。入射光式露出計とスポットメーターを兼ね備えた機種もある。

撮影しようとする場に差し込む光の強さを計測しても、被写体に反射している光の強さを計測しても露光値(シャッター速度と絞り値の組み合わせ)を決める参考になる。カメラに内蔵されている露出計は、被写体に反射している光の強さを計測している。

[差し込んでいる光]と[被写体が反射している光(反射光)]のうち、反射光を測光するのでは被写体となるものの反射率の影響を受ける点で違いがある。

ベルベットのようにマットな黒い布と、光沢のある金属の板では反射率が違う。反射率が違えば自ずと反射している光の強さに違いが出る。

ベルベットの布と金属板が隣り合っている様子を撮影しようとしている。ベルベットのようにマットな黒い布が反射する光の強さを仮に10とし、光沢のある金属の板が反射する光の強さが80なら、いったいどちらを参考に露光値を決めたらよいだろうか。

もし反射率が低いベルベットを測光した値を参考にして撮影するなら、反射率が高い金属板は露光オーバーになって白とびするだろう。逆に金属板を測光した値を参考にして撮影するなら、ベルベットは露光アンダーになって黒つぶれするだろう。

こうした不都合は、被写体に反射している光の強さを計測するのではなく[撮影しようとする場に差し込む光の強さを計測して]露光値を決めれば回避できる。なぜなら被写体の反射率に影響されないからだ。

ではなぜカメラに[撮影しようとする場に差し込む光の強さを計測する]露出計=入射光式露出計ではなく[被写体に反射している光の強さを計測する]露出計=反射光式露出計が内蔵されているのか。

それは被写体になる範囲や物体がカメラの位置と同じ光の環境にあるとは限らないからだ。

カメラは日陰にあり撮影したい範囲や物体は日向にあったり逆の関係にあるかもしれない。このような可能性があるなら、レンズを向けた方向から反射してくる画角内の光を測光したほうがよいことになる。

そうは言っても被写体の反射率に影響される問題がついて回るので、こうしたばらつきに対処するため評価測光が採用されるようになった。評価測光は画角内を多分割して個々の区画の明るさ(反射している光の強さ)を参照するうえで独自のアルゴリズムで重視するか否か軽重をかけ、より平均的な露光値をはじき出そうとしている。またRGBを感知して、反射率の低い色、反射率が高い色について参考にする値として軽重をかけたりしている。

何を買ったらよいのか

反射光式露出計のうち比較的広い範囲を計測するものには、バッテリーを使わず起電力があるセレン光電池を使用した機種もあり、いずれにしても価格が安価だ。

安価に買えるのはよいが、カメラ内蔵の露出計が優秀なのにいちいちこうした露出計を使うメリットはほとんどない。しかも測光される範囲はざっくり勘に頼って見当をつけるだけであり、現在ではほとんど趣味的なお道具である。

後々のことまで考えると、価格は高くなるが[入射光式露出計とスポットメーターを兼ね備えた機種]を買うほかないと思う。こうした機種はストロボ光を測光できるようにもなっている。

なぜ入射光式露出計とスポットメーターなのか

風景撮影などはほとんどすべての場合、カメラ内蔵の露出計を使いこなすことで十分だ(後述するように単体露出計があったほうがよい場合もある)。カメラには多分割評価測光、中央重点測光、部分測光が切り替えられるようになっていて、これだけで反射光式単体露出計のどの製品より優れている。

カメラ内蔵の露出計はTTL=Through The Lens方式に分類され、レンズを通った光を計測している。レンズはF値で明るさが明示されているが、F値は有効口径と焦点距離の関係から導きだされた値でガラスの透過率など一切考慮されていないので、センサーやフィルムに到達する光の絶対値はわからない。TTL方式なら実際にレンズを通過した光を測光するので、こうした問題もない。

それなのにスポットメーターがあったほうがよいのは、風景でも屋外ポートレイトでもスタジオでライティングするポートレイトでもカメラをいちいち構えてあちこち測光したり、試し撮りしたりすることなく、合理的かつ冷静に画面内にある各部がどのような明るさで、その明るさが撮影でどのような濃度に描写されるか判断できるからだ。

そしてライティングは[撮影しようとする場に差し込む光の強さ]を組み立てる作業なので入射光式露出計が必要になる。

■ 使いかた

入射光式露出計とスポットメーターが組み合わされた機種を想定して説明する。

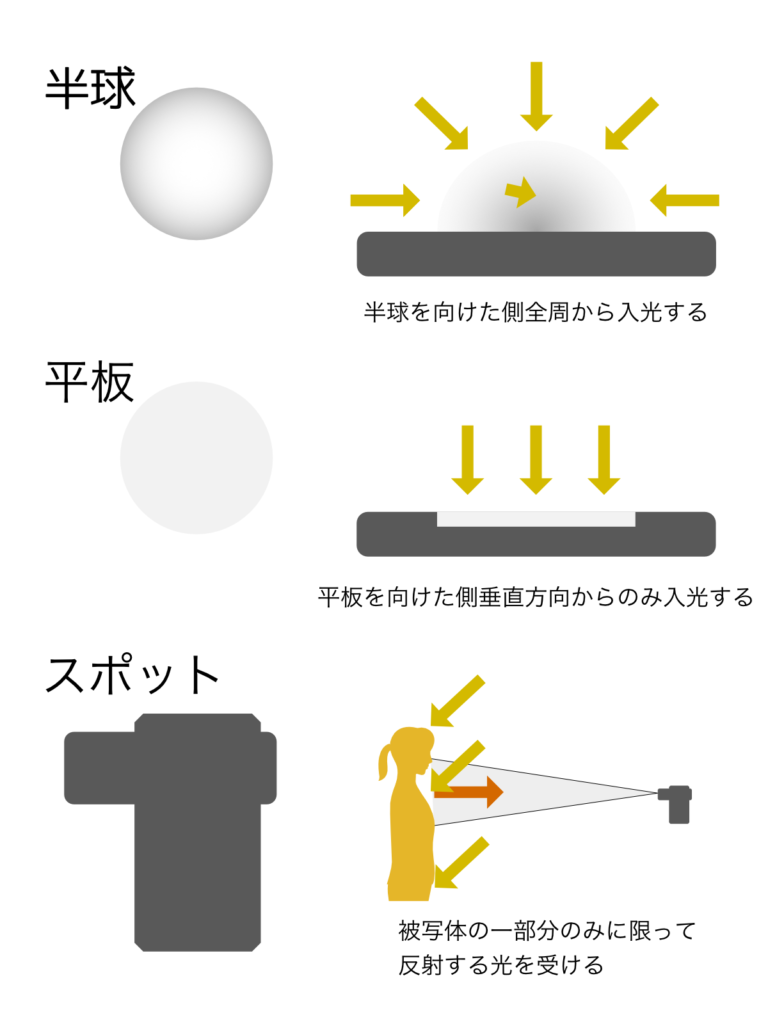

入射光式露出計はドーム状の乳白半球と乳白の平たい板=平板の切り替えが簡単な機種を購入するのがよい。なかには切り替えができなかったり、パーツを取り外し付け替えしなければならないものがあり作業の流れが著しく滞るし、パーツを紛失したりする可能性が高い。

乳白半球、平板、スポットメーターの違いを図示する。

半球を使った測光は、

1 画角に入る被写体の位置で

2 (カメラに向けて)半球頂点をレンズの光軸に直行させ

て使う。

こうすると撮影される面に差し込んでいる光が計測できる。

平板を使った測光は、特定の方向からどれだけの光が差し込んでいるか計測するものだ。

平板を入射する光に直行するように向けて測光するのだ。

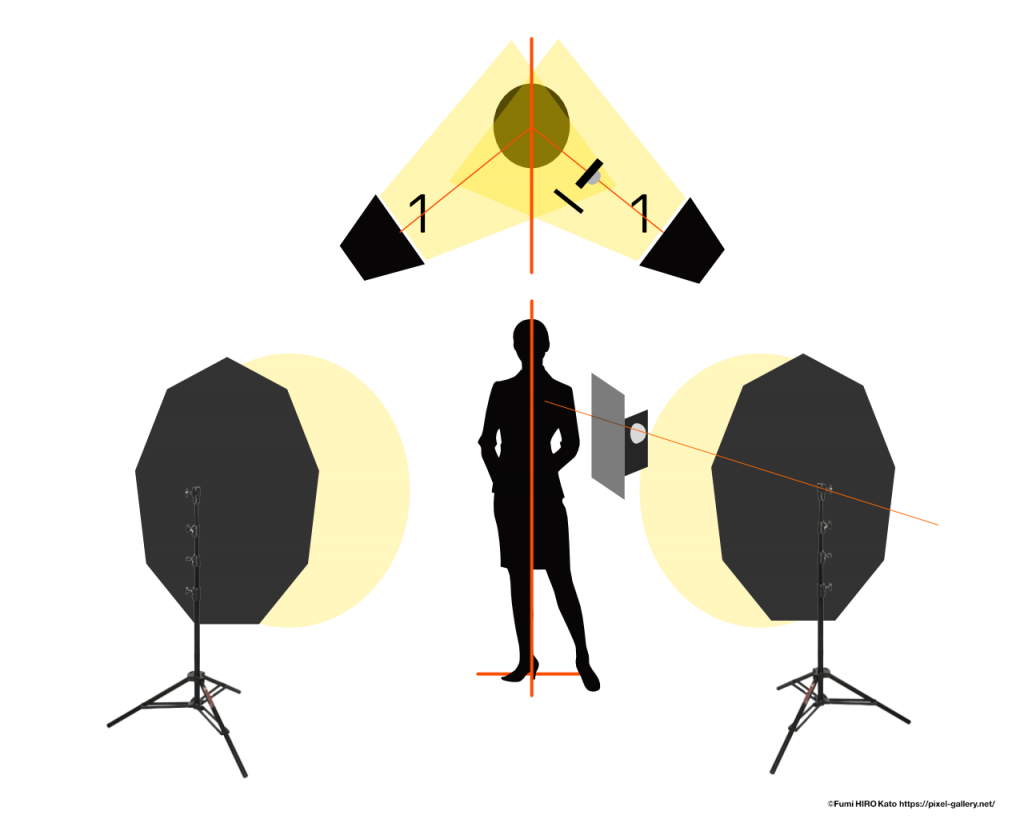

多灯ライティングでは、光源それぞれの強さの比率を知るとき使用する。

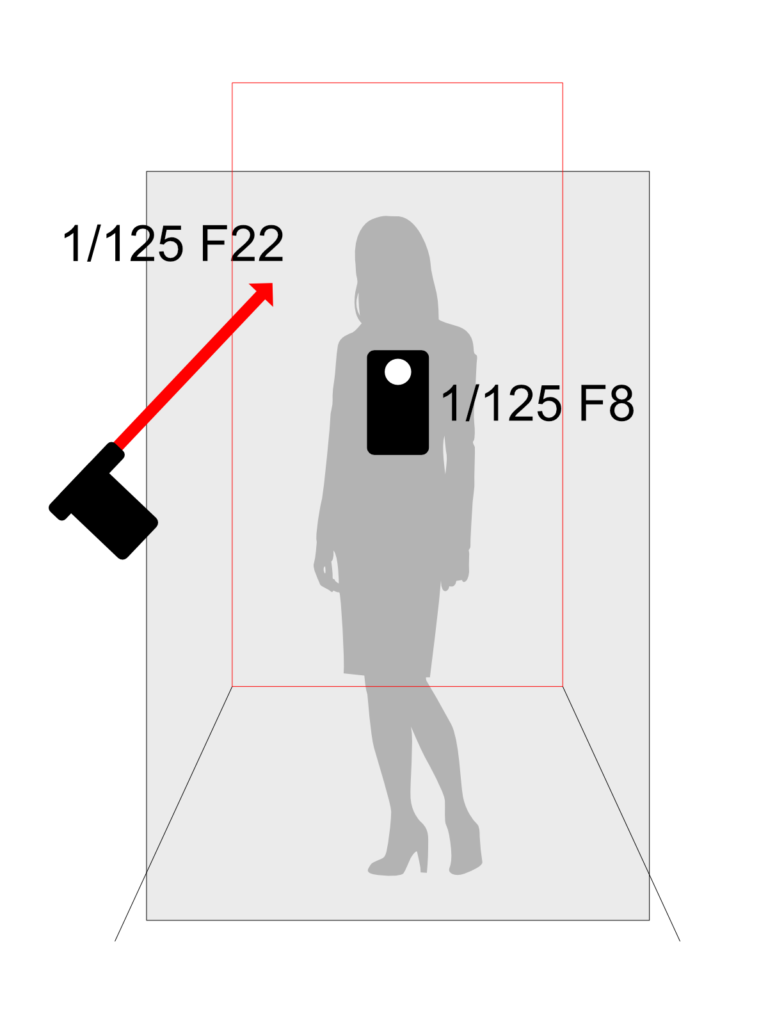

たとえば以下に示した状態は1:1の比率だが、この状態をつくるのにも、比率を変えるのにも、特定の方向からどれだけの光が差し込んでいるかチェックする必要がある。

被写体の片側から光があたっていて、反対側からレフで光を起こしているとする。メインの光源である差し込む光と、レフで起こしている光の強さの比率を知ろうとするときそれぞれを平板で測光する。

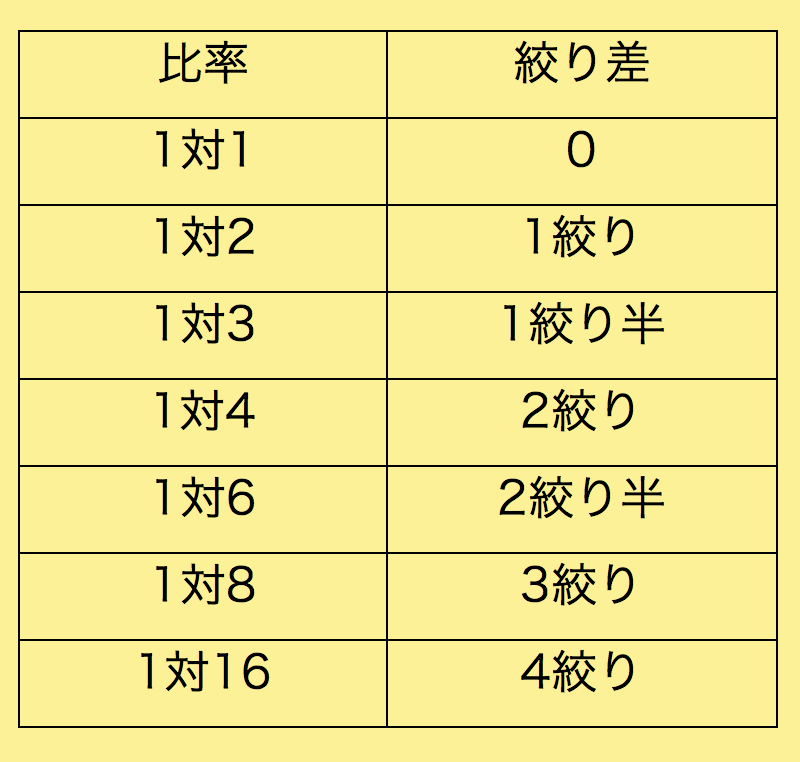

ちなみに比率と明るさの絞り差(段差)は以下のようになる。

スポットメーターはカメラの部分測光と同類だ。単体露出計では望遠鏡またはスコープのような構造になっているので、被写体の一部分を目視して狙いをつけて測光する。

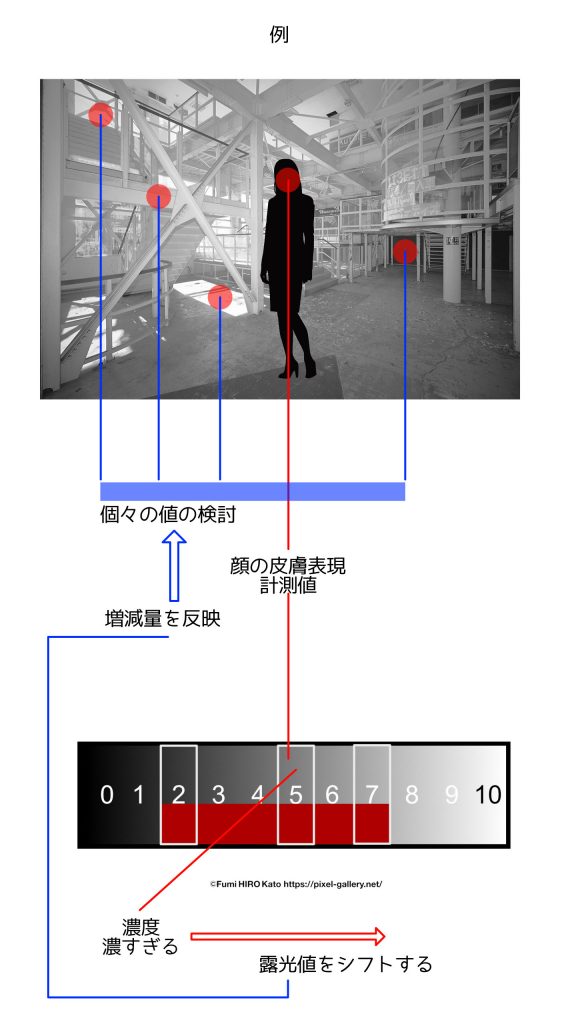

スポットメーターで気になる部分をそれぞれ測光すれば、ここの箇所がどの明るさか、こうした明るさがどのように分布しているか理解できる。白とび、黒つぶれを回避する手段にもなるし、特定の部分を特定の濃度として描写する計画を立てるのにも使える。

こうしたメリットを「スポットメーターは濃度を知るためにある」と私はこれまで説明してきた。

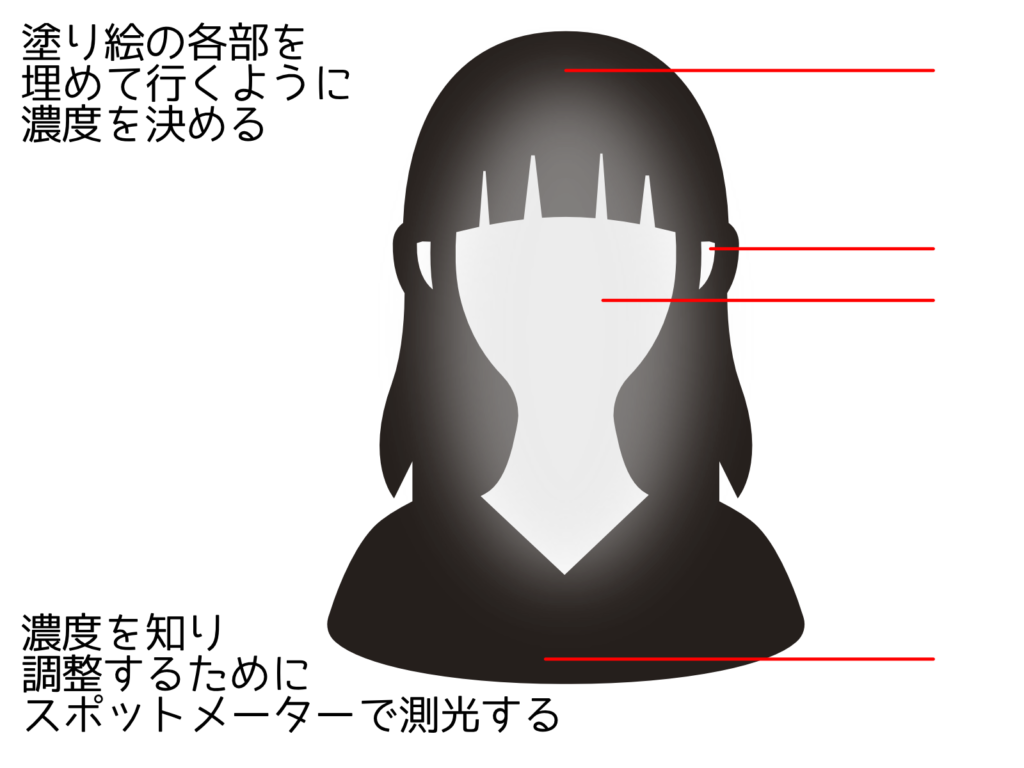

塗り絵を塗るとき、どの場所をどの濃度で塗るかあらかじめざっくりした想定を抱くだろう。

ポートレイトに限らず、上図のように個々の箇所をスポット測光することで反射している光の強さの違いがわかり、ある露光値で撮影した場合にそれぞれどのような濃度の差になるか想定できる。

想定するだけでもよいし、本領を発揮させるなら特定箇所優先で濃度を決める露光値にしたり、ライティングバランスを変えてそれぞれの濃度の対比を変えるなどする。

具体的な方法は先日の記事🔗に書いたのでリンク先を見てもらいたい。(新しいタブでリンク先が開く)

カメラ内蔵の露出計でスポット測光してもよいが、屋外で風景を撮影するならいざしらず作り込んだ環境や恣意的操作が多い撮影ではやっていられないし、なによりストロボ光を測光できないので単体露出計の使用が望ましいのだ。

■ 私はどうしているか

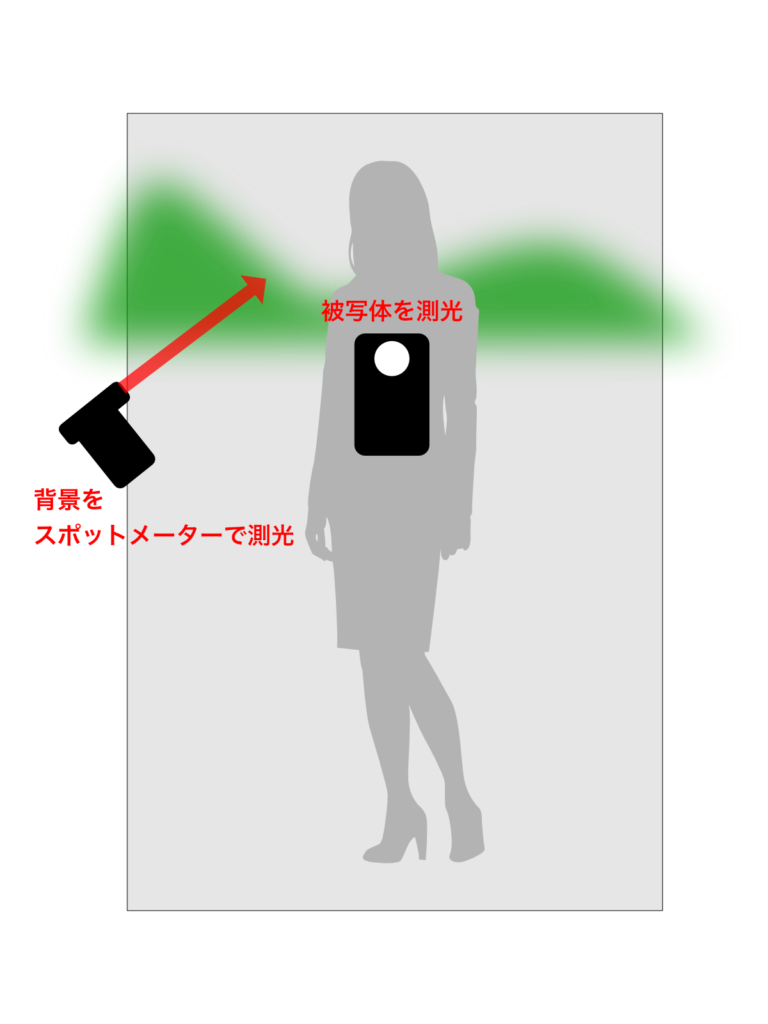

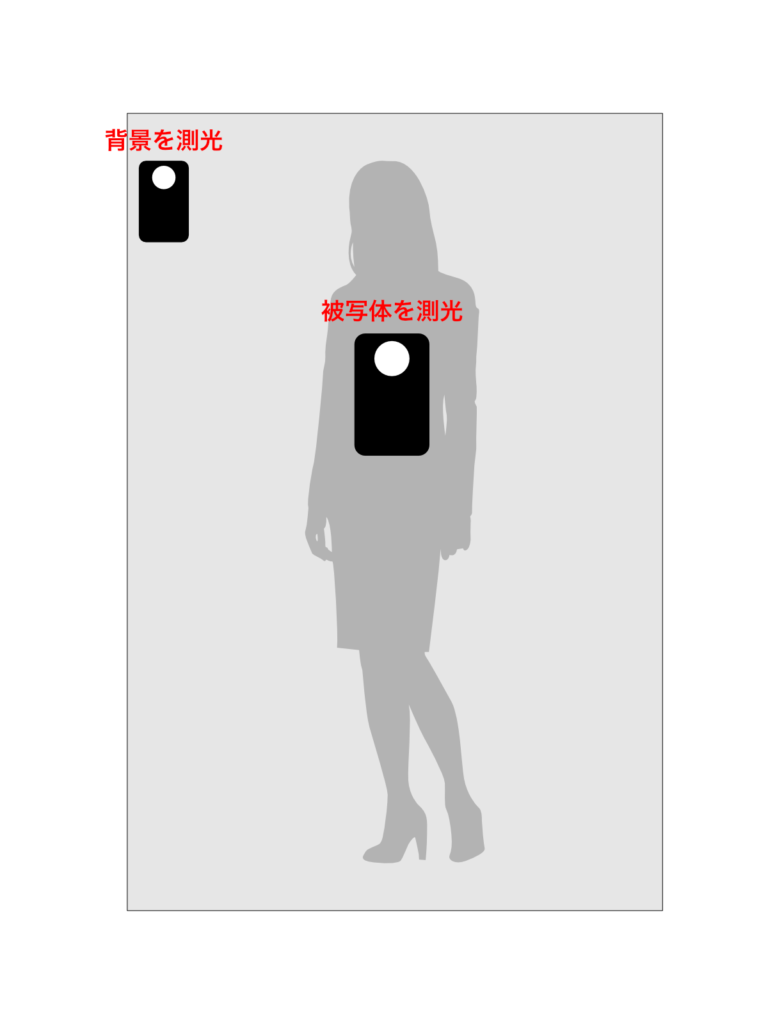

屋外でポートレイトを撮影しようとしている。

なりゆきで露光値を決めてうまく行きそうなら問題ないが、背景と人物の明るさに気になる差があるならそれぞれを測光する。

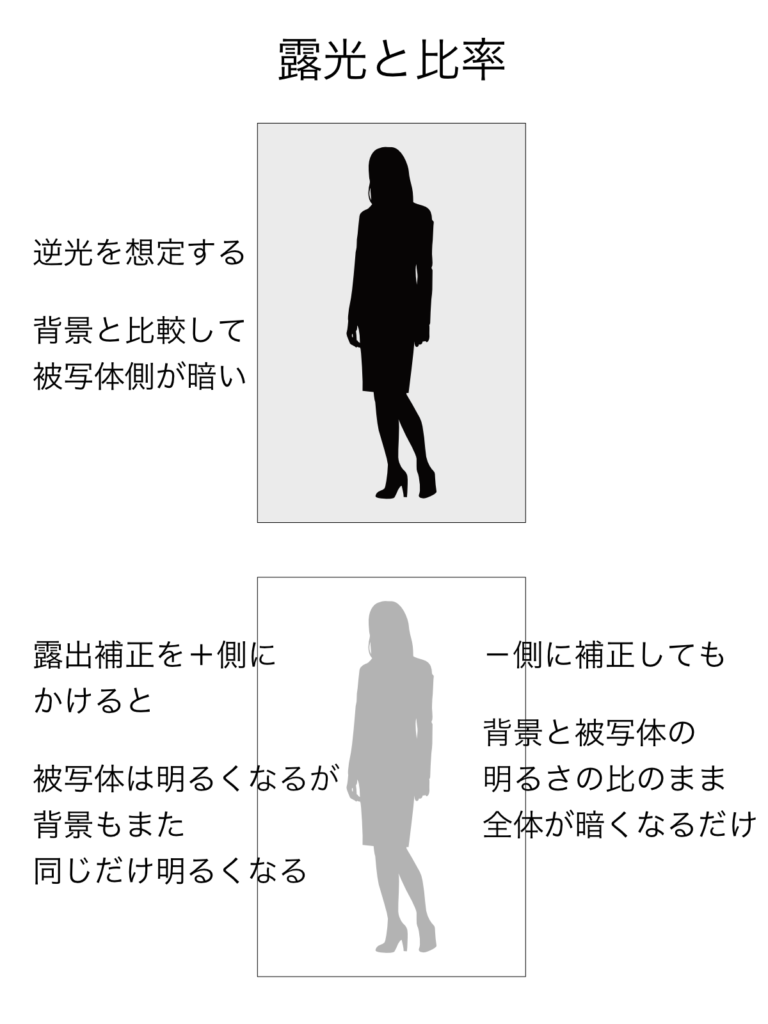

これでわかるのは、被写体側を優先した露光値で背景がどのような濃度になるかだ。思い通りの濃度でないとき、露光値を変えるだけでは全体が明るく・暗く変化するだけである。

これは逆光時の露光補正を思い浮かべれば理解できるだろう。

こうした場合、どうにもならない相手ではなく都合をつけられる相手に対処すればよい。背景を明るく・暗くするのはほぼ不可能だが、被写体を明るくするための方法論の選択肢はそれなりにある。つまりレフまたはストロボなどで補助光を与える。

ただし闇雲に対処するのではなく、測光結果の明暗比をもとに補助光を与える。このための露出計だ。

風景を撮影しようとしていて、近景と遠景で前述の問題が生じたり、明部と暗部に極端な差があったと場合は(近景なら補助光を与えられる可能性はあるが)現像時の調整を踏まえて露光値を決めている。

たとえば太陽にかかった雲は、他の箇所と比較して圧倒的に輝度が高い。

平均的な露光値を与えると、太陽にかかった雲は白とびして面積が大きい場合は(穴が空いたように真っ白いだけの領域ができて)難のある描写になりがちだ。太陽にかかった明るすぎる箇所をぎりぎりトーンが残る露光値として撮影して、他があまりに暗すぎるなら現像時に補正する(全体の補正でよい場合とマスク指定して分離して補正する必要がある場合に分かれる)。

ぎりぎりトーンが残る露光値とはどのようなものか、そのとき他の箇所がどの程度の濃度になるかも、先日の記事🔗に書いたのでリンク先を見てもらいたい。(新しいタブでリンク先が開く)

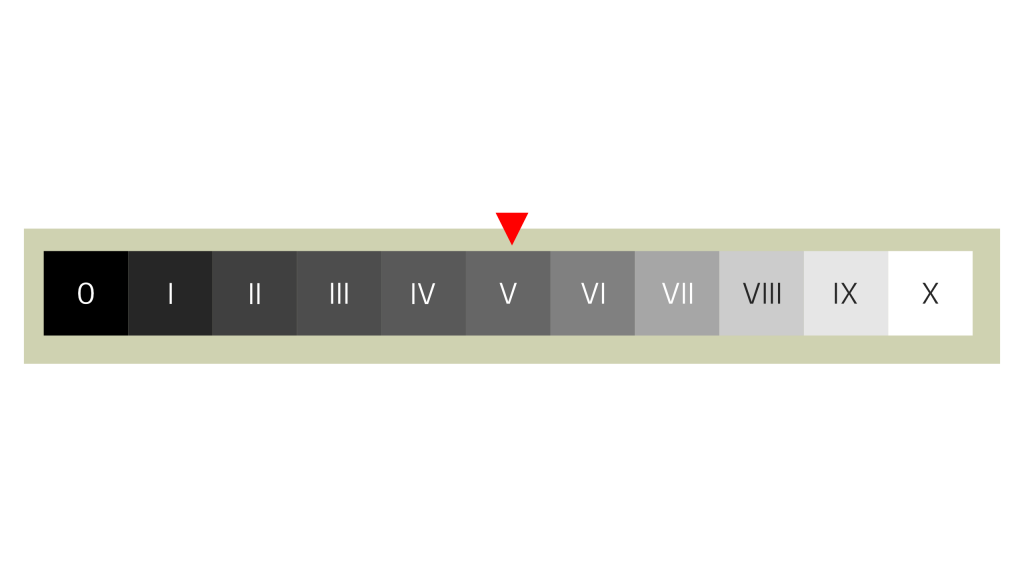

スポットメーター単体あるいは入射光式メーターとの併用で、全体に与える露光値を基準にして他の箇所がどのような濃度になるか上掲のリンク先に詳細を記しているが、念のため一段ごとの濃度比の見本を掲載する。

写真にハイキーやダークな表現があるし、明るさの表現は自由でよいのだが上掲の見本を頭に入れてスポットメーターを活用すると、完成させる写真の濃度の在り方をコントロールするのに役立つだろう。

私は静物(ブツ撮り)をする際は、背景、被写体、被写体の各部がそれぞれ意図通りの濃度になるように、基準にする露光値からどれだけ離れているか、離れかたが意図通りでないならどうするか考えてコントロールしている。

■ 反射光式・入射光式露出計/測光値を比較する

露出計が示す測光値のまま撮影すると、どのような濃度の写真になるのか。

ここに18%の濃度のグレーの板があるとする。

このような濃度の板だ。18%のグレーとは、光源そのものの明るさと暗黒を除いた明るさ=すべての反射率を平均したときの反射率であり濃度で、平均値ゆえに写真の露出の基準になる反射率で濃度だ。

反射光式露出計でこの板を測光しても、入射光式露出計で板を照らしている光を測光しても、示される測光値のまま露光値にすると板は18%の濃度のグレーとして描写される。

露出計が示す値とは、18%の濃度のグレーの板を18%の濃度のグレーとして描写できる値なのだ。

ここまでの記事内容を読んできた人はわかるはずだが、反射光式露出計の場合は被写体の反射率に左右された値を示す。18%の濃度のグレーの板を18%の濃度のグレーとして描写できるように設定されている反射光式露出計なのだから、黒いベルベットや光沢がある金属板はどうなるのかという話だ。

反射光式露出計は、18%の濃度のグレーだろうと、黒いベルベットや光沢がある金属板だろうと、それぞれを測光したならすべてが18%の濃度になる値を示す。

つまり反射率が低い黒い物体は18%グレーへとオーバーになり、光沢がある金属板は18%グレーへとアンダーになる。これが反射率に左右されるということだ。

こうなると入射光式露出計と反射光式露出計/スポットメーターの測光値を比較するときどうしたらよいかわからなくなる人がいる。

以下のように、同じタイプの露出計ならそのまま比較できそうだ。

では次のような場合はどうか。

背景は 1/125 F22 で撮影したとき中庸な18%グレー相当の濃度になる。しかし人物メインの撮影なので 1/125 F8 で撮影することになったとき、背景はF22→F16→F11→F8と3段オーバーということになる。

18%グレーとなる基準の露光を上のチャートの[V]としたとき、3段オーバーは[VII]になる。もちろんチャートとぴったり同じ濃度になるとは言えないし、カメラとレンズの特性や現像時の設定でここに示したものの1/3段くらいは軽く変動する。

背景がベルベットでも金属板でも18%グレーの板でも、これらが18%グレーとして描写される値が上の条件では 1/125 F22 だったのだから、この通りに撮影すればとうぜん[V]の位置18%グレーになる。そこから3段シフトさせた[VIII]への変化もそのまんまである。

大切なことなので繰り返すが、カメラとレンズの特性や現像時の設定でここに示したものの1/3段くらいは軽く変動するのでチャートはあくまでも参考程度として活用してもらいたい。

いずれにしても、ライティングの組み立てまたは主たる被写体の明るさを入射光式露出計で測光して決めたなら、この値は[V]であるとする。なぜなら、この場に18%グレーの板を置いて撮影したら[V]の濃度になるからである(これが露出計の仕組みだからである)。

これが反射光式露出計や反射光を測光するスポットメーターの測光値で、測光した部分の反射率がどれほどであっても[V]を示す。もし反射光式露出計だけですべて測光するなら、18%グレーの濃度にしたい部分を基準値と定めて他の箇所を比較すればチャート上の濃度変化と対応させられる。

スポット測光で得た各箇所の測光値は以下のように考える。

以下はポートレイトを例示しているが、他の撮影でも要領は同じである。

スポットメーターは反射光式露出計なので、人物の皮膚を測光すると[V]=中庸な5の位置の濃度として描写する値を示す。これでは濃度が濃すぎると判断した場合、数段オーバーにするのは常套手段だ。

それぞれの濃度はどのような意味を持つかと言えば、再掲になるが以下の通りだ。

暗い側でディティールが残るのは[V]=中庸な5から-3EVの[II=2]、明るい側で+3EVの[VIII=8]としたとき、露光値をシフトした結果各所がどうなるかこの考え方をすれば理解できる。

ライティング個別の箇所の明るさを調整できるなら、どの部分を何段明るくすればよいかもわかる。

■ 単体露出計とカメラ内蔵露出計の出目の差

カメラが示す露光値と、反射式・入射光式露出計が示す露光値がぴったり揃うことはほとんどあり得ない。

入射光式露出計は測光の原理が違うのだからとうぜんだが、同じ反射光式露出計で違いが出るのに戸惑う人がいる。

出目の違いでいずれかの露出計の校正がずれているのは本当に稀でしかない。

理由は以下の3点に集約される

1.ISO感度や18%グレーに対する基準に違いがある

2.分割評価測光では独自のアルゴリズムで最適値を示している

3.レンズの透過率の影響

デジタルカメラになってフィルム時代と大きく変わった点にISO感度の解釈の仕方がある。標準出力感度(SOS)と推奨露光指数(REI)だ。

標準出力感度は、18%グレーの物体を撮影して18%グレー=8bit出力で118値になる状態を基準にしている。SOS(標準出力感度)= 10/Hm(当該露光量:単位lx・s)。オリンパス、パナソニック、リコー/ペンタックス、フジフイルムが採用している。

推奨露光指数は各カメラメーカーや露出計メーカーが適切と考える露光量に基づいて決められる指標で、それぞれわずかずつ異なる基準が採用されている。REI(推奨露光指数)= 10/Em(像面平均露光量:単位lx・s)。キヤノン、ニコン、ソニーが採用している。

推奨露光指数はおおまかに標準出力感度より0.3EV(0.3段)感度が高めの傾向がある。さらにキヤノンは超高感度側で0.7EVほど感度が高くなる傾向がある。

そして前述したように、レンズのF値は有効口径と焦点距離の関係(開放F値=焦点距離/有効口径)で導き出した値であって実際にレンズを通過した光そのものを表しているわけではない。実際にはレンズは透過率100%ではないので反射や減衰で光量はロスしている。

だがスチル写真ではシャッター速度とF値で露光値を決め、単体露出計の表示も同様だ。このため単体露出計の出目と、実際にレンズを透過してきた光を測光するカメラ内蔵の露出計(TTL=Through The Lens方式)では測光値にずれが生じる。

カメラ内蔵の露出計で撮影していても、多くのレンズで絞り開放では他の絞り値より画像が暗めになるのを経験しているはずだ。こうした経験から、レンズごと絞り開放や開放付近では露光補正を+側にかけている人も多いだろう。

この場合と同じように、厳密な露光が求められる撮影に使うレンズや極端に透過率が低いレンズでは実際の透過率を考慮して単体露出計を使うべきで、F値とどれくらい差があるか実写テストでデータ化しておくのがよいだろう。

透過率を考慮した値をT値といい、カットごとレンズ交換ごと明るさがコロコロ変わると後処理が大変になる映画では撮影用レンズにT値が記載され、露出もT値をもとにかけている。

この記事ではグレースケールで露光1段ごとの濃度を示したが、注意を加えたようにチャートそのままの濃度になるとは限らないので、いずれにしても自分が使用する機材、現像方法などでどうなるか独自のデータを把握しておきたい。

■ 最後に

私が最初に手に入れた露出計はセコニックのスタジオデラックスだった。

まだアシスタントのバイトをはじめる以前で、知識もお金も乏しかった時代のことだ。

その後、お世話になった写真家の方がゴッセンのメーターを使っていたため「いつかはゴッセン」となり、まずは購入しやすかったセコニックやがてミノルタと国産メーターを長期間使っていたが、やっぱりなあと思い出して近年ゴッセンを手に入れた。

スチル写真の現場でスタジオデラックスがまったく使われていないのを知った遠い昔、私はちょっと落ち込んだしストロボ光を測光できず暗所にも弱いので間違った買い物をしたものだとかなり反省をした。

とはいえ80年代の屋外ポートレイトで使い続けたし、アシスタントの後に広告代理店に潜り込んで動画撮影では照明マンがもっぱらスタジオデラックスでライティングをつくり込んでいるのを知ってうれしくもなった。

動画のライティングはスチルとは大きく異なり、ただ明るさを確保するとか定型化した陰影をつくればよいというものでなく、場所・天候・時間帯・シチュエーションなどなどを具体的に反映した光線をつくり出す。

私にとってライティングや光の強弱を意識した現像は、過去にお世話になった写真家の方々の影響に、動画のライティングが影響しオーバーラップしたものでかたちづくられている。

したがって「濃度を知るため」のスポットメーターの活用という発想は、アンセル・アダムスのゾーンシステムというより動画の照明から生じてるように感じる。

スタジオデラックスの話からちょっと遠いところへきてしまった。話を戻すと、いまはもう使っていないけれど、南米の岩場で落下させてボロボロになったスタジオデラックスをアロンアルファとテープで修理していまだに所有している。あまりに思い出深いからだ。

ただこれから露出計を買う方には、冒頭に書いたようにスポットメーター込みの入射光式メーターをお勧めする。実は動画の照明さんはスタジオデラックスを未だに使用しつつも、こうした新しい機材に更新が進んでいたりもする。スチルに限って言えば、セレン光電池式は仕事関係では使用されていない。

私の満身創痍のスタジオデラックスが使用できるように、複雑化しているとはいえ露出計はそうそう壊れるものでないので生涯使い続けられる可能性が高いから安物で妥協しないほうがよい。

使わなくてもどうにでもなるかもしれないが、そういう単純な話でもない理由をくどくど繰り返さないが、まだ所有していなかったり活用しきれていないなら今一度機材構成と撮影を見直したほうがよいだろうと思う。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.