内容が古くなっている場合があります。

私はストロボライティングにフレネルレンズ(製品としてはAputure COB 120d 用フレネルレンズ)を使用している。

ストロボライティングと言えばアンブレラやソフトボックスなど拡散装置を思い浮かべがちだが、限られた範囲に硬い光を与えたいときフレネルレンズの使用が投光器のように効果的だ。

こうしたフレネルレンズ採用の経緯と、機材の工夫・改造について具体的に複数の記事を書いているので興味がある方は「フレネルレンズ 」をキーワードにしてサイト内検索してもらいたい。

フレネルレンズ導入に問題があるとすれば、ストロボ用の製品がとても限られていて購入しにくい点かもしれない。いっぽうムービー撮影のライティングではフレネルレンズはさほど特殊な装置でないので、昨今の照明のLED化に合わせてLED光源用フレネルレンズが販売されている。

ムービー撮影を想定したLED光源用フレネルレンズはアンブレラやソフトボックスほど多くのメーカーが多種多様に製造している訳ではないとしても、Aputure用など中華製品が通販等で見つかるはずだ。

LED光源用のアタッチメントは、(フィラメントを使ったり放電を利用したりした)過去の光源用と違いボーエンズマウントを採用しているケースがほとんどだ。つまりストロボ側がボーエンズマウントであったり、マウント変換してボーエンズマウントを受けられるようにすればスマートに接続できるのである。

LED光源用のフレネルレンズを使ううえで注意すべきなのは、

1 発熱・放熱の問題

2 ストロボチューブの位置

の2点だろう。

まず発熱・放熱の問題。

LED光源も電源部や発光部に熱を持つし、ムービー撮影用なのだから点灯時の光量がストロボのモデリングランプの比ではなく使用が長時間に及ぶため、LED光源用のフレネルレンズには放熱穴が開けられている。

筐体内で穴が互い違いの二重構造になっていれば光漏れは少ないが、安価に変える製品は筐体内の光路に直接穴が開けられている。このため光漏れが発生するのは光源がLEDだろうとストロボだろうと変わらない。光漏れが被写体側に影響しないなら構わないが、フレネルレンズを被写体へ近づけて使用するケースがけっこうあるので放熱用の穴を閉じたくなるだろう。

Aputure COB 120d 用フレネルレンズに対して、金属板で筒をつくって内部に入れ込むことで放熱穴からの光漏れを防ぐ方法を過去記事に書いた。放熱穴を塞いで発熱対策は大丈夫なのか? である。

400W/S以内の発光を数十分続けるうえで差し障りないように運用しているが、ここは各自の判断と自己責任でお願いしたい。もし心配であったり、問題があるようならモデリングランプを消灯して使用するとか放熱穴を開けたまま使うなどしてもらいたい。

なお光漏れ対策で筐体内に入れ込む金属板の反射率次第では照射角内と周辺の光量が変わり、光の質が変わるので好みの機材に仕立てるうえで工夫するとよいだろう。

フレネルレンズに直交する光ほど集光される。つまりスポットライト的に光が集約される。工作する前のAputure COB 120d 用フレネルレンズなどの筐体内はマットなグレーで、光路で光がやたらに乱反射しないようつくられている。こうして集光度を高めているのだが、光のロスもまた多い。

筒にする金属板を白色から金属光沢へ反射率を上げていくと光路内で乱反射する光が増え、フレネルレンズで集光した光の周囲に「ぼかしをかけるように光が減衰する」エリアが増える。これがデメリットでしかないか、ある程度ぼかしがあったほうがよいか、むしろぼかしを大きくしたいのかによって反射率を決定するのだ。

また、フレネルレンズに直交する光ほど集光され、光路内の乱反射は光の集約度を低めるのだが、乱反射した光すべてが周囲のぼかしになるわけではない。集光角内に到達する光もあるので、光路内の反射率が高いほど効率が若干上がる。

次にストロボチューブの位置について。

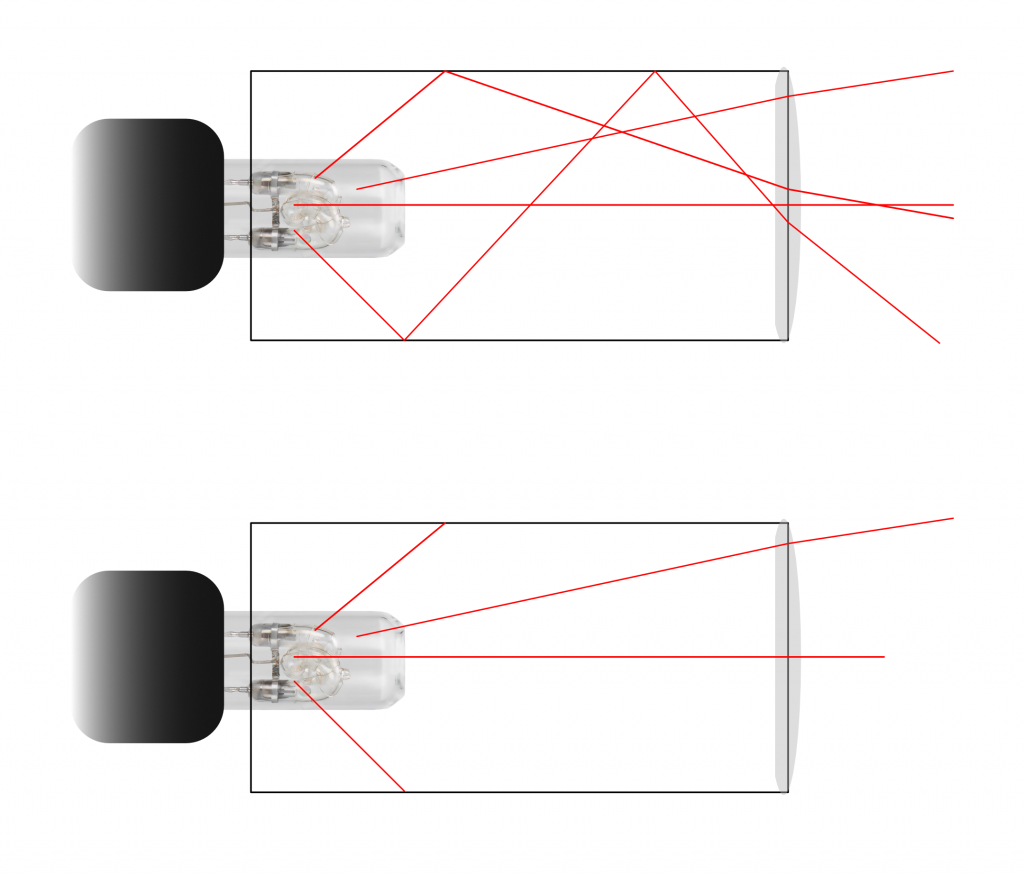

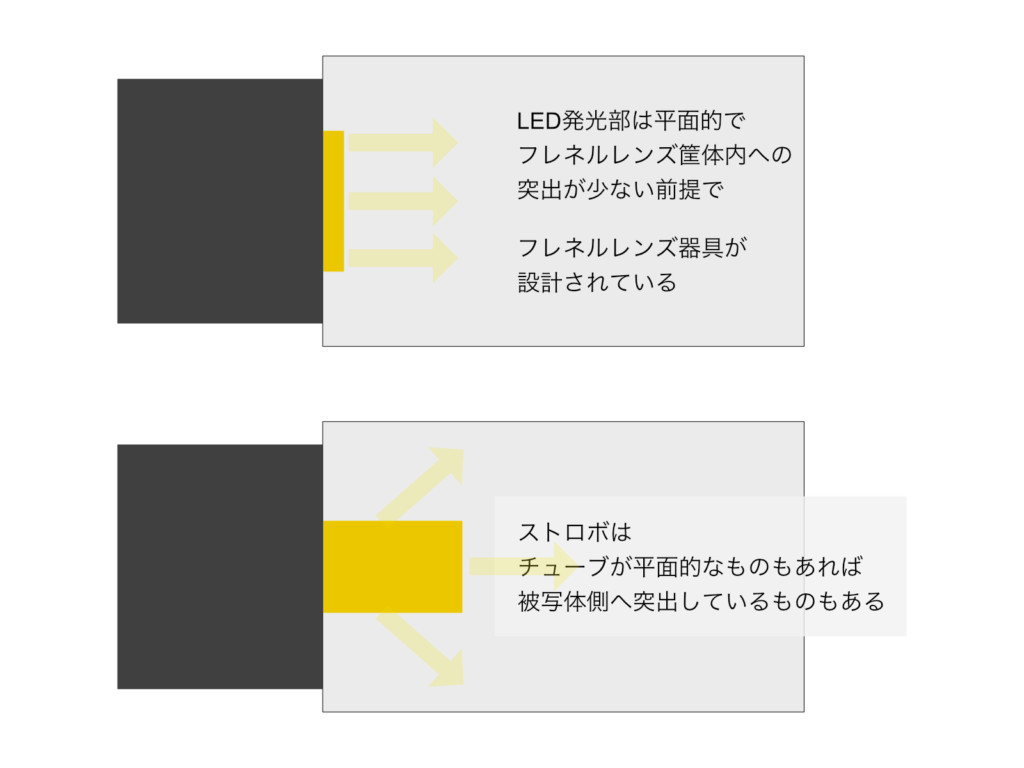

ムービー撮影用のフレネルレンズは、特定機種用につくられているなら機種の形状ごと効果が現れるように設計されているし、汎用品でもLED用ならLED発光部の形状に合わせてつくられている。ムービー撮影用のLED発光部は、LED電球が取り付けられているのではなくLED素子が平面的に敷き詰められて発光部になっている。いっぽうストロボの発光部は、チューブが平面的なものもあれば被写体側へ突出するようなチューブもある。

そして、配置が平面的なだけでなくLEDの発光は被写体側へ直進性が強い。対してストロボのチューブは、形状がどうあれチューブ外周のすべての方向に光を発する。

これらの違いは、フレネルレンズの集光効率や特性に大きく影響し、場合によってはストロボ使用でまったく期待通りに光を集められない場合がある。

フレネルレンズは文字通りレンズで、発光部から放射された光を屈折させる。ライティング用フレネルレンズ製品を見ればわかるが、光源からレンズまでの距離をスライドで変化させて照射角を変えられるようになっている。レンズまでの距離を離せば離すほど照射角は狭くスポット的な性格が強くなる。レンズ側に発光部が突出していると、レンズまでの距離が近すぎ照射角の絞り込みがとても甘くなるのだ。

ムービー撮影用のフレネルレンズは、取り付けマウント直近にLED発光部が平面的に配置されているのを想定してつくられている。つまりLEDより多かれ少なかれ突出するストロボのチューブでは程度の差があれ集光度が弱くなると思ったほうがよい。数センチ突出するタイプのチューブでも特に問題なく使えるのだが、装着のしかた次第のところがある。

私が使用する発光部が独立しているストロボやモノブロックはチューブがΩ型で平面的なのでフレネルレンズの装着が問題になることはない。しかしGODOX AD360のチューブは筒型で被写体側へ突出していて、ボーエンスマウントアダプタを介してフレネルレンズを装着する際はできるだけチューブを装置筐体内へ飛び出させない位置に固定するようにしている。がっつり筐体内へ入れ込むといきなり照射角が絞れなくなる。

もちろんフレネルレンズ側の照射角設定スライドを狭角側にすれば回避できるけれど、こうすることで調整範囲が狭められ、ライティング時の機材配置の自由度にも影響する。

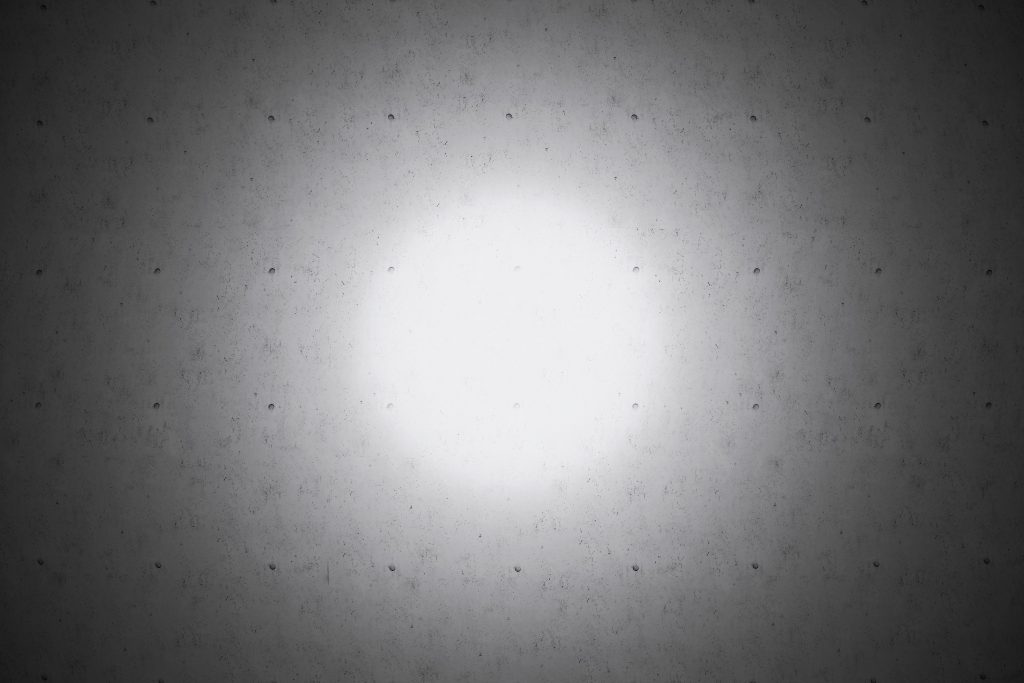

フレネルレンズで集光した光を撮影に使用すると、晴天の日の西日を真正面から受けたような独特の陰影が描かれる。

光は距離の二乗に比例して拡散し、拡散するゆえに光量が減衰する。ところが投光器や灯台の光をつくるフレネルレンズは、高度な製品ほど光を平行に近く集約して放つので光の減衰が少なく、到達率がよくなるだけでなく光の質もまた独特だ。ここまで集光できる撮影用のフレネルレンズはないが、効果は推して知るべしである。

私は上掲のような静物(ブツ撮り)でも、人物撮影でもフレネルレンズを使用している。

ギラつく夏の光をつくるテクニックとして、ストロボのリフレクター(通称/お釜)を取り外してチューブむき出しで使用する方法がある。これとフレネルレンズ使用では光の質と、影のできかたに違いがあるのと、リフレクターをはずしたむき出しチューブでは照射範囲のコントロールができないため広範囲に広がる光を遮光しなければならないことがある。

光の質と影を別にすれば遮光すれば済む話だが、限られた空間でライティングと構図取りをしなければならないときとても面倒かつ不可能な場合だってある。

集光ならスヌートでもよいと思われるかもしれないが、前述のようにフレネルレンズで実現される光は別物なのだ。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.