内容が古くなっている場合があります。

(左から大判シートフィルム・135フィルム(パトローネ入り)・120フィルム の形状 )

本項はフィルムを使用した撮影、現像、フィルムの扱いについて触れるが、専門書はいまだに購入したり閲覧できるだろうから、技術の細部を説明するのではなくざっくばらんに「それって何?、どうしたら、なぜなのか」について思い当たる点を書いていこうと思う。

思いつくままに書くゆえ1ページで収まりきらず知れ切れトンボになる説明があったりするだろうが、もし閲覧数がそれなり多いようなら[2]以降を書こうと思う。反応がないなら[2]以降は書かないか、だいぶ時間が経ってから別趣旨で書くことになるだろう。

1 フィルムとは現像とは

A. フィルムとは

フィルムには大判(8×10インチ、4×5インチ等)、中判(120、220 / フィルム全長の違いで撮影枚数の違い)、ライカ判やハーフ判の撮影に使う135など規格がある。カメラはフィルムの規格に合わせてつくられ、適合する規格なら異なる銘柄のフィルムが使用できる。

(ただし、あまりに古いカメラの露出計はフィルムのISO感度の高さに対応していないかもしれないし、裏蓋に赤いガラスまたは樹脂製の窓がありフィルム番号を見ながら巻き上げる中判カメラはカラーフィルム、超高感度フィルムで露光漏れの影響を受ける可能性があり、フィルム裏紙がない220フィルムは使用できない)

フィルムは透明なベースの上に感光材料(光に反応して陰影を記録するための材料)を塗った撮影媒体だ。感光材料は感光乳剤と呼ばれ、ベース素材の表面にある光に反応する層なので感光層とも呼ばれる。

フィルムのベースは古くはセルロイドだったが発火しやすくアーカイブ保存に危険がつきまとうため難燃性の樹脂に変わって行った。まずアセテート・セルロース、フィルム末期の1990年代にはポリエステルへ順次置き換わった。こうしたベースに感光材料が練りこまれているのではなく表面に塗られているのである。

[銀塩]という言葉を聞いたことがあるだろう。光で反応を起こす[ハロゲン化銀]がベースに塗布されているので、フィルムを使用して撮影された写真を[銀塩写真]と呼ぶ。フィルム以前は、ガラス板にハロゲン化銀を塗布した[ガラス乾板]が用いられていた。ガラスは割れやすく、分厚く、扱いにくいが、薄い樹脂ベースなら扱いやすく長尺にして巻き取ることさえ可能なため乾板からフィルムへ進化した。

ハロゲン化銀の結晶に光が当たる=露光されると感光して、結晶の表面の感光核が銀の小さな塊に変化する。これを[潜像]と呼ぶ。

[潜像]は肉眼では確認できないし、そもそも肉眼で観察しようと光がある場所に持ち出せば全面的に露光してしまう。

デジタルカメラのセンサーは電源が入れられ回路が働かなければ光を当てても像を記録しないが、フィルムはカメラの中だろうと自然環境だろうと光に当たれば即反応して感光する。

何も記録されていないフィルムは一様に感光して使い物にならなくなるし、[潜像]が記録されているものも一様に[潜像]化するのでやはり使い物にならなくなる。

(撮影技法に多重露光があるし、多少の光漏れくらいなら画像の変化・劣化があっても像は残る。また現像中に光を当てることで[ソラリゼーション]を起こさせ陰影を部分反転させたりする。とはいえ、コントロールされない再露光では記録した像は破壊されると考えてよい)

B. 現像

フィルム現像は化学反応で[潜像]を陰影の像にする工程だ。

光が当たってつくられた[潜像]を[顕像化]する工程が[現像]だ。厳密には[顕像化]させたあと感光していないハロゲン化銀を取り除いたうえで半永久的に固定・保存するため[定着]が必要だし、フィルムに残っている薬剤を洗い流す[水洗]や水洗後の乾燥まで含めて現像処理と呼んでいる。

[潜像]が現像されるとハロゲン化銀の結晶全体が金属銀に変化する。よりたくさん光が当たっているなら、現像の結果が強く現れ金属銀の密度が高くなる。こうして像が記録される。

露光され結晶に光が当たると[潜像]がつくられ、[現像]すると結晶全体が金属銀へ変化するのだから、現像後のフィルムは被写体の明るい部分が銀によって暗く見える状態になる。

明暗が反転した状態=[ネガ]だ。

明暗が反転しているので、このままでは鑑賞できない。そこで焼き付けを行う。焼き付けに使う印画紙もまたハロゲン化銀が塗布されているので、ここにネガを通過した光を当てると撮影時にたくさん光が当たってフィルム上で金属銀の密度が高い箇所は光が遮蔽され、逆にあまり光が当たってなくフィルム上で金属銀の密度が低い箇所はたくさん光が当たることになる。つまり明暗反転していたフィルムのネガ像が、さらに反転して明暗が正しく描画される。

ここまでの説明はモノクロフィルムを想定して書いているが、カラーネガもカラーポジ(リバーサルフィルム)も[潜像]がつくられる理屈はまったく同じである。

カラーフィルムはRGB各色の感光乳剤がフィルムベース上に塗布されている。単純に考えればモノクロフィルムより感光層が3倍厚いことになる。ブルーに感光する層の下に短波長の光をカットするイエローフィルターが一層ありグリーンとレッドの層がある。イエローフィルターで短波長の光をカットしないとグリーンとレッドの感光層が反応してしまうのだ。

ネガフィルムのRGB各層は現像が終わるとYMCに発色する。モノクロの紙焼きで明暗が反転したが、カラーネガでは明暗の反転だけでなく色も反転するので正しい明暗と色調に戻るのだ。

ポジフィルム(リバーサルフィルム)も基本構造はネガフィルムと変わらない。

現像の第一段階は[潜像]を[顕像化]させる(光が当たった部分が黒くなる)。第二段階で現像されなかった箇所を(昔は光を当てて実際に露光させたがカブリが生じるため)薬品で露光させ[潜像]をつくる。このときフィルム上には、第一現像で生じた金属銀と第二現像で生じた[潜像]が同居していることになる。

次に第二現像で生じた[潜像]に対して発色現像が行われ色がつく。最後にネガフィルムの現像でも行われる漂白現像を行なって金属銀と潜像を洗い流す。

ポジフィルム(リバーサルフィルム)には上記した現像方法の内式フィルムと、別の現像方法で現像される外式フィルムに分類される。現像方法が違うだけでなく両者はフィルムの構造が異なっている。

外式フィルムの製品にはコダクロームがあった。外式はフィルムに発色カプラーが塗布されてなく、現像の過程でカプラーを混入処理する。現像後の耐候性に優れ色が長期間褪せないだけでなく、独特の発色がたいへん好まれていたが、現像工程が複雑なだけでなく管理が難しいため早々に製品と現像サービスが停止した。こうした難しさから、外式コダクロームの復活はよほどのことがないかぎりないだろう。

モノクロネガフィルムにはカラーフィルムと同じ原理の製品があり、カラー現像でモノクロのネガを得るものがある。こうした特殊なモノクロフィルムとカラーネガ、カラーポジ(リバーサルフィルム)は感光材料にハロゲン化銀を使用していても、漂白によって銀粒子または潜像を取り除いて色素に置き換えている。

銀粒子と色素では耐候性がまったく違い、銀は安定しているが色素粒子は退色しやすい。

2 デジタル撮影と何が違うのか

しばしばフィルムのほうがデジタルより幅広い階調を記録できると言われた。

これは初期のデジタル写真への批判や、フィルムへのノスタルジーがそう言わしめていたのであって、RAWファイルに記録しRAW現像するのならデジタル写真のほうが圧倒的に広い階調を再現できる。

ただデジタルは階調を量子化しているから[デジタル]なのであって、アナログ媒体であるフィルムは無段階に明暗を記録している。とはいえ、私たちの肉眼では量子化され段階的になっている状態をまったく感じられないくらいにデジタルの表現は自然になった。

フィルムをスキャンしてDNG RAWデータをつくりデジタル化するケースは別として、最後までアナログ処理する紙焼きでは、たとえフィルムに豊富な階調が記録されていてもアウトプットできるのは階調のうち一部にすぎない。

なぜなら印画紙が再現できる階調の幅はフィルムと比較してあまりに狭く、また焼き付け時に焼き込み、覆い焼き、多階調印画紙でのフィルターワークなど駆使したとしてもRAW現像ほど微に入り細に入り操作できない。

RAW現像で明部・中間調・暗部それぞれを増減して実現する階調表現より、圧倒的に狭い範囲しか調整できないし再現できないのだ。

これは撮影時にライティングと露光量を厳密に設計しておかないと、RAW現像で操作できる微調整の範囲すらあとから調整できないのを意味する。

過去に何度か書いてきたが、デジタル撮影では後処理の自由度を高めるため往々にしてハイライト優先のアンダー気味にして、白とび・黒つぶれのない後処理前提のデータをつくると汎用性が高くなる。

フィルムでは決め打ちになるので、完成形そのものになるようにライティングと露光量を厳密に調整するのが重要になる。

フィルム撮影の露光量決定法にアンセル・アダムスのゾーンシステムがあり、これは白とび・黒つぶれをつくらない撮影法だが、デジタルデータのように後処理が必須になる。フィルム現像と紙焼きが必須になるので、詳細は後述するが自家現像と紙焼きが困難な時代に向いていると言い難い。

またモノクロならほぼ常識、カラーネガなんらなんとかどうにか、カラーポジ(リバーサルフィルム)では不可能な手法なので、少なくともカラーフィルム撮影では露光量の決定は厳密にしなければならないと言える。

デジタル撮影でも露光量を厳密に与え、完成形そのもののデータをつくるのがよいに決まっている。とはいえ様々な現像パターンを試行錯誤する予定なら、まったく使い物にならない白とび・黒つぶれをなるべくなくす露光にしたほうがよい。

3 現像や焼き付けを見据えた撮影

後処理を見据えたデジタルでの撮影については前述の通りだが、フィルムでも現像や焼き付けを見据えた撮影がある。もしくは、現像を見据えて撮影するのが普通とも言える。

フィルムを使って撮影をしていた時代は、写真家や写真を趣味にしている人は自らフィルムを現像し焼き付けも行えたものだった(写真を趣味にしている人のなかにも現像の経験がない人もそれなりの数でいた)。

職業写真家は技術的に現像ができても省力化や仕上がりの安定を求めてラボに処理を発注するのが普通だった。しかし、各自の作品づくりではフィルム現像と焼き付けを自ら行う人が多かった。

なぜ自家現像したのか。それはデジタルカメラの撮って出しとRAW現像を比較して考えればわかるだろう。

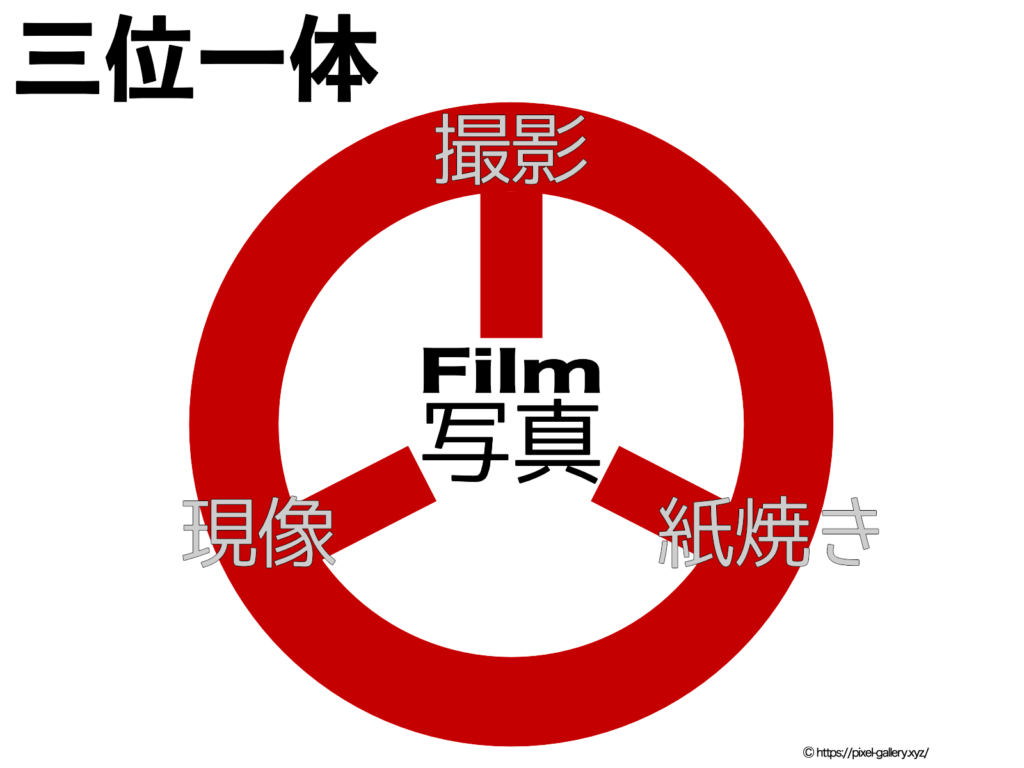

フィルムを使った撮影では撮影時の設定、フィルム現像、紙焼きのすべてで[写真]が成り立っていたからで、撮影時の設定が現像を、現像が撮影時の設定を、撮影時の設定が紙焼きを、現像が紙焼きを……と三位一体に関連していたからだ。

写真屋さんにフィルムの現像を出すなどして焼き付けも一連の流れで行う場合、デジタル撮影のRAWデータを現像するように微に入り細に入りの指示を出したり、これを引き受けてもらうのは難しい。

デジタルとは違うフィルムならではの反応や描写を物珍しく楽しむ間は他人任せで済むかもしれないが、意図的な表現を志向しはじめると途端に壁にぶつかるはずだ。

A. 増感減感

[増感現像]という言葉を聞いたことがあるだろう。

ISO感度100のフィルムは、ISO感度100として露光を与えることで標準的な[潜像]がつくられ、これは階調が白くとんだり黒くつぶれない正常な像になる。

もしISO感度100のフィルムをあたかもISO400のフィルムのように3EV少ない露光量を与えて撮影すると3段階アンダーな[潜像]がつくられる。このまま現像するなら露出不足の暗い像しか得られない。

だが3段階アンダーな[潜像]に対して、現像を過剰にあたえ3段階オーバーにしてやればブラスマイナス0になって正常な明るさの像が顕像化できるはずだ。こうした現像を増感現像という。増感現像は、厳密にやろうとすれば1/3段から可能だし、3段階どころか4段階くらいまで現像を強くかけることもあった。

ただしフィルムの銘柄と現像液の処方と現像方法にも左右されるが3段階どころか4段階ともなると粒子がかなり荒れるだけでなく、ピーキーなハイコントラスト画像になる。ハイコントラストなネガ、ポジの状態を硬調と呼ぶ。

フィルムにはISO50以下の低感度、ISO100程度の中庸感度、ISO400以上の高感度フィルムがあり、特殊効果を狙うのでなければ高感度フィルムで増感現像するのが普通だ。

ISO400のモノクロフィルムをISO1600として露光量を与えるのは、かなり粒状性が悪くなるがしばしば行われた。ISO400のフィルムをISO3200以上として扱うと、例のボケブレ荒れではないがエキセントリックな像になり特殊表現に分類されるだろう。

逆に(例えば)ISO感度100のフィルムをあたかもISO感度50のフィルムように1EV多い露光量を与えて撮影すると1段階オーバーな[潜像]がつくられる。この状態から現像を一段階分抑制するのを[減感現像]と呼ぶ。もちろんISO400など他の感度のフィルムで減感現像前提の撮影をし、減感現像することができる。

減感現像も極端になれば増感現像がそうだったように画質を悪化させるが、適度な範囲なら階調が広く穏やかになり粒状性が向上する。階調幅が広く穏やかに見えるネガ、ポジの状態を軟調と呼ぶ。

こうした[増感現像]、[減感現像]はカラーネガにも用いられる手法でモノクロネガ同様の結果になるが、階調性および色の再現性に難が出やすく常識的に使用できる増減感の幅は狭い。もちろん特殊効果を狙うなら好きなようにすればよい。

正常の色調と色の階調ではなくなるが、粒状性の悪化だけでなく特殊な色彩表現が現れる。

ポジフィルム(リバーサルフィルム)も原理的には[増感現像][減感現像]は可能だが、カラーネガ以上に再現がシビアになりがちで「やや増感」「やや減感」にとどめる。もちろん特殊効果を狙うなら好きなようにすればよい。

B. 焼きやすいネガづくり

増感現像は暗くてシャッター速度が稼げないなど目的がわかりやすい。いっぽう感度を落とすに等しい減感現像は何のためにあるのかと言えば、(絞りを開けたいとかの目的よりも)焼きやすいネガをつくるために使用するケースが多い。

情報量が豊富なネガなら、情報をそぎ落とすのもフルに活用するのも可能だ。しかし情報量が少ないネガから情報量豊富な紙焼きをつくるのを不可能だ。

しかも印画紙の階調性はフィルムより圧倒的に乏しいうえに、引き伸ばしレンズの収差や透過性の影響を受け、拡大率が上がるほどにますます階調性が悪くなる。

フィルムに可能な限り階調を記録させ情報量豊富な軟調に仕上げると、焼き付け作業で難儀せずに済むのだ。

ピーキーなハイコントラスト写真。粒状性を悪化させた表現。これらを目指すなら別だが、仕上がりと作業性を高めるなら焼きやすいネガが必要になる。

C. 現像者の癖やレシピ

フィルムをタンクなどで手現像する場合は薬剤や希釈率や温度や時間など条件を揃えても、人それぞれの癖が出る場合がある。現像の強め・弱め=感度の違いにも出るし、階調再現性にも現れる。この癖の差が撮影時のライティングや露光量の決め方に影響を及ぼすのは言うまでもないが、癖を前提にしてわずかな増減感をかけるのも普通だった。(癖なんてないのが理想ではある)

フィルムではフィルムの銘柄選定にはじまり、現像に使用する薬剤の処方・原液か希釈か、温度、時間、撹拌法、タンクの仕様ごとの特性など自分の環境次第でネガの仕上がりが決まる。

薬剤の希釈率が高ければ、温度が低ければ、撹拌が(十分だけど)穏やかであれば、反応は静かに進行する。反応が穏やかに静かに進行するのだから現像にかかる時間は長くなる。反応が静かに進行すると、潜像化したハロゲン化銀の金属銀への成長が穏やかに進み粒状性と階調性が良好になりやすい。ただし、あまりに反応が穏やか過ぎれば階調の締りに悪影響を及ぼす場合があるので程度問題だ。

デジタル写真のRAW現像では、各自それぞれ基本のレシピがあるだろう。特定の調子に現像するためトーンカーブを逆S字、S字等に設定するところから現像をはじめるなどといった処方だ。また撮って出しでは、カメラの画質・階調設定が重要になるだろう。

現像や焼き付けを見据えた撮影をしなければならず、前提としてどのような現像かがあったうえで決めて行くことになる。RAW現像では机上で試行錯誤がいくらでもできるけれどフィルムでは不可能なので、事前にテスト撮影やテスト現像をして自分なりのデータをつくるのが望ましい。

4 フィルムで撮影するフィルムを現像する

フィルムカメラと、そのカメラの規格にあったフィルムがあれば、フィルムで撮影すること自体は難しくない。

デジタルカメラでISO100、F11、1/125に固定して快晴のもと撮影すれば大概のものが写り、多少明るすぎたり暗すぎる環境で撮影してもRAW現像で調整すればそれなりの画像がアウトプットできるだろう。

フィルムも同様である。そもそもデジタルカメラの能力はフィルムと同等になることを目指して進化したのだ。

レンズ付きフィルムは露出計はもとより絞りやシャッター速度を変えられる構造になっていない。ストロボが内蔵されていても一定の光量で発光し、絞りもまた変わることがない。これでも写るのは、フィルムのラチチュードで環境の明るさの違いに対応できるからだ。

ただし思い通りに写らない、予測不能な写りになる偶然性を楽しむなら別だが、目論見があって撮影するなら露光量の決め方くらいは身につけておきたい。理由は既に説明した。

またネガフィルムのラチチュードは広いが、ポジフィルム(リバーサルフィルム)のラチチュードは圧倒的に狭い。このためポジフィルムは白とび、黒つぶれしやすく、またネガが紙焼きで調整する前提なのに対してポジはフィルムそのものを鑑賞するのだから事後の調整がきかない。つまり厳密な露光値を与えなければならない。

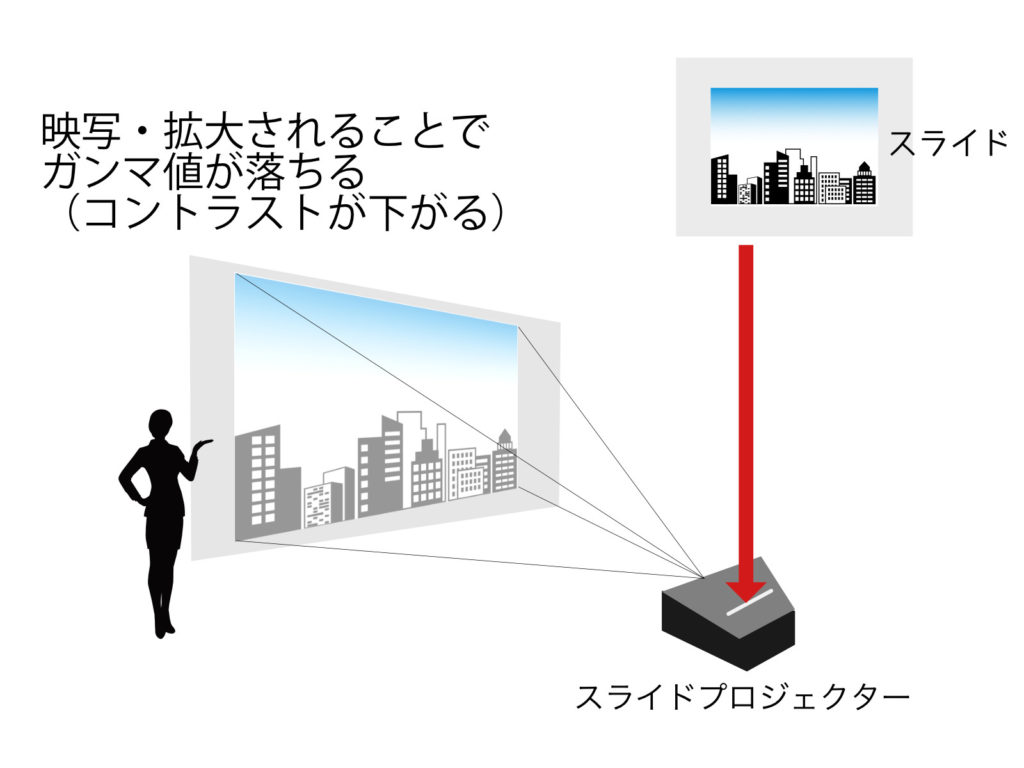

ポジフィルムはスライドとして拡大投影して鑑賞する目的でつくられているので、投影でコントラストが落ちるのを補うハイコントラスな仕様でつくられている。ネガはモノクロでもカラーでも焼き付け用の原版であり、紙焼きしやすいガンマ値の特性で、紙焼きが鑑賞の対象にされる。

フィルム現像は明室で作業でき、紙焼きには暗室が必要だが、モノクロならどちらもさほど難しくはない。ネガカラーとポジフィルム(リバーサルフィルム)の現像も不可能ではないし、ネガカラーは焼き付けもできるとはいえ、これらの表現を突き詰めるのでないなら現実的とは言い難いものがある。

いずれにしろモノクロ現像、モノクロ紙焼きを習熟してから考えればよいだろう。

ただし、現代にあっては作業の難しさより、廃液の処理が問題になるだろう。

フィルム現像、印画紙現像で出る廃液は産業廃棄物に該当する。このため個人が使用したものであっても下水に流すのは違法行為である。もちろん自分が所有する土地であっても土壌に撒くのもとうぜん違法だ。

かつては家庭の排水として流していた人が多いが、いまこれをやると河川敷や山林に大ゴミや廃液を捨てる不法投棄となんら変わらない行為になる。

世の中にはかくかくしかじかの処理をすれば廃棄できると説明している人がいるが、廃棄物処理業者に廃棄を依頼する方法以外はダメだと考えて間違いない。

最近は現像液にビタミンCを使用する方法もあるが、現像で出る廃液は現像液だけではないのでどうしても業者に依頼するほかないだろう。

なかには奇特な写真屋さんもいて廃液を有償または無償で引き取ってくれるかもしれないが、いろいろ面倒ごとが発生しがちなので断られると思ってよい。近隣にある廃棄部処理業者にあたり、業者に登録し、有償で引き取ってもらう契約をするほかない。

こうなるとラボ(写真屋さん)で現像してもらうのが現実的だろう。

では紙焼きはどうだろうか。

フィルムは原版なので状態よく適切な処理で現像されていればよい(つまり管理が行き届いたラボで現像されていればよい)が、表現に直結する紙焼きは自分の手でやるべきだ。とはいえ、薬剤の廃棄は現像液と変わらない配慮が必要だ。

有名な写真作家でも紙焼きを名人級の方に依頼している例があるが、これは作家の作風次第であるし、なにより意思疎通が完璧に行え実現してくれる名人がいることが前提になる。

私は写真を撮り始めたばかりの10代のとき、写真屋さんの紙焼きが自分の思い通りにならない悔しさがあり、暗室が用意できるようになるや自家現像に切り替えた。これくらい紙焼き次第で写真が変わるので、廃液処理ができないようならさっさとデジタルに戻ったほうが賢いと思う。

なぜなら、前述のように写真にとって撮影、現像、紙焼きは三位一体の存在だからだ。フィルムがつくり出す絵が好きだと言っても、撮影ともかく現像、紙焼きを自分でできないのではお話にならない。

5 フィルムの取り扱い

フィルムには使用期限があり、使用期限をすぎたフィルムはたとえ保管状態がよくても十分な調子を再現できなかったり発色に問題が生じる可能性が高い。フィルム生鮮品 / なまものと考えるくらいでちょうどよい。

期限内は冷暗所=冷蔵庫に保管し、夏場など気温が高い時期は冷蔵庫から極端な温度差・湿度差の環境に出さず常温下にしばらくおいてから使うのがよい。

現像後のフィルムは素手で触ってはならない。かならず手袋越しに扱い、デジタルカメラのセンサーを気遣うのと同様にしたい。

フィルムは容易にカビが生えるので、素手で触れないだけでなく唾や汗がかからないようにし過剰な湿度も避けなければならない。多少のカビは早期ならエチルアルコールやフィルムクリーナー等で取り除き、多少の侵食なら画質低下は少ないのだがあっという間に手遅れになるので注意したい。

フィルムはスリーブ(ネガ袋)に入れ、シリカゲルなど除湿剤を使うか防湿庫で保管する。

モノクロフィルム(ただし色素を用いたフィルムを除く)は銀粒子で像がつくられているため物理的破損やカビによる侵食がなければ半永久的に像が残るのはとても魅力的と言える。

フィルムが光に反応して感光するのはとうぜんだが、X線にも感光するのは憶えておきたい。問題になりがちなのはX線で透視する保安検査で、飛行機に搭乗する際は預けの荷物も持ち込み手荷物でもフィルム運搬には注意が必要だ。

保安検査対策としては

X線保護バック=プルーフバック(鉛箔をパウチした層を持つ専用袋)

預けの荷物では通用しないが持ち込み手荷物でハンドチェク(目視検査)してもらう

この2つが有効とされてきた。

ただしX線保護バックはX線を透過させないが検査員から何も見えない不審な内容物とみなされ、テロ対策が厳しくなってからはバッグ等を開けさせられたり質問されたりという面倒が発生しがちになった。

このため、まず持ち込み手荷物の検査時にハンドチェクを求めたほうが現実的だと言われるようになった。

未撮影、撮影済みフィルムともにひとまとめにして、これらの袋に直接または外側から見えるように内容物が撮影用フィルムであることを明記する。

Film / Photography

とでも書いておけばよいだろう。

そして検査場でフィルムを示しながら係員にハンドチェックを依頼する。すんなり目視検査をしてくれる国または空港があるいっぽうで、それは認められないと断られる場合もある。断られても依頼して、それでも頑なに認めようとしないなら折れるほかない。

ISO400程度までのフィルムなら保安検査でフィルムは感光しないと言っている人がいるが、かならずしもその通りではないと考えたほうがよい。また過去に大丈夫であっても機材の入れ替えや時事情勢の変化でどうなるかわからない。

というのも過去と現在では検査機材が違うだろうけれど、昔々ISO100クラスのフィルムでもX線で感光して台無しになった例があったのだ。

この問題の面倒くささは、若い検査員のなかには撮影用フィルムを見たことすらない者がいて、さらにX線で露光するのを知らない点にある。Film / Photographyと書かれていても意味がわからないのだし、なぜX線検査を避けようとしているのかも理解できないのだ。

では結局のところどうしたらよいのか、となる。フィルムは撮影者の財産なので、安請け合いの適当な助言を私はできない。つまりX線保護バックがまったく役立たずでもなければ、ハンドチェックの依頼が万能でもないし、ISO400程度までのフィルムならX線検査で感光しないという訳でもないとしか言えない。

だったらX線保護バックに入れて、日本語標記しかされていないならFilm / Photographyとでも書いた紙を貼っておくのも保険のひとつだろう。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.