内容が古くなっている場合があります。

この記事は、

1.AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dを持って行ってよかった幸運

2.AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dの描写の特性というか癖

について書いたものだ。

(他愛もない話で結論とかありません)

今年の秋は颱風で予定が狂うだけならまだしも、大切なロケ場所と地域が散々な状態になり、物理的にも精神的にも撮影の予定が立てられなくなっている。しかし作品づくりの撮影をしないままという訳にはいかず、かといってどこでも何でもロケ地になり得るとも言えず、思い通りにならないまま二ヶ月近く身動きが取れなかった。

そこで今まで撮影したことのない場所、行ったことすらない場所にロケハンに行くことになる。過日、所用もあって関東から西へ移動した帰りに浜岡へ立ち寄った。浜岡原発の隣りというより、浜岡砂丘の隣りに原発がある静岡県御前崎市の浜岡だ。

このとき所持していたのはMilvus 15mm付きカメラとAI AF Micro Nikkor 105mm F2.8D付きカメラだった。そもそも所用は撮影ではなく、日帰りでぱぱっと用事を終わらせておしまいの予定だったのでMilvus 15mmだけでもよかったのだが、なんとなくAI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dも持って出かけた。

15mmだけとか、15mmと105mmの組み合わせとかキチガイじみている言われそうだが、15mm、50mm(前後)、105mmか135mmで作品づくりをしている私にとっては付き合いが長い焦点距離と焦点距離の組み合わせである。これらのうちいずれかがあれば、たいがいのことは何とでもなる。

所用が済んで浜岡へ寄り道しようとしたのは、やはり作品づくりの撮影で海や砂丘に出かけられなかったストレスのせいだろう。そして思いのほか、AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dが活躍してくれた。(詳細はギャラリーサイトヘ🔗)

売り物の作品なのでストレートに現像した画像ではないけれど、今から26年前の1993年発売で、写真のデジタル化なんて気配さえない時代のレンズとは思えないでしょ。2枚目のカットに至っては、逆光気味のそれなりに厳しい光線状態だった。

これまで複数回にわたりAI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dを今更中古で買った理由や、このレンズの特性について説明してきた。現行のマイクロ105mm Gタイプより小型軽量な純正レンズを手に入れようとしたとき、Ai SよりDタイプのほうが設計が新しいだろうというくらいの目論見で手に入れたレンズだ。(いろいろ面倒くさいことを考えたくなく、使用してからの日々も話を単純化させたいなら、多少の違いでサードパーティー製を採るのではなく純正レンズを選択するほうがよい)

上掲の画像以外にも使えるカットがいくつもあり、それらはこれからギャラリーで販売して行くのだが、同じレンズで撮影しているのだからあたりまえだが共通する描写の癖が現れている。

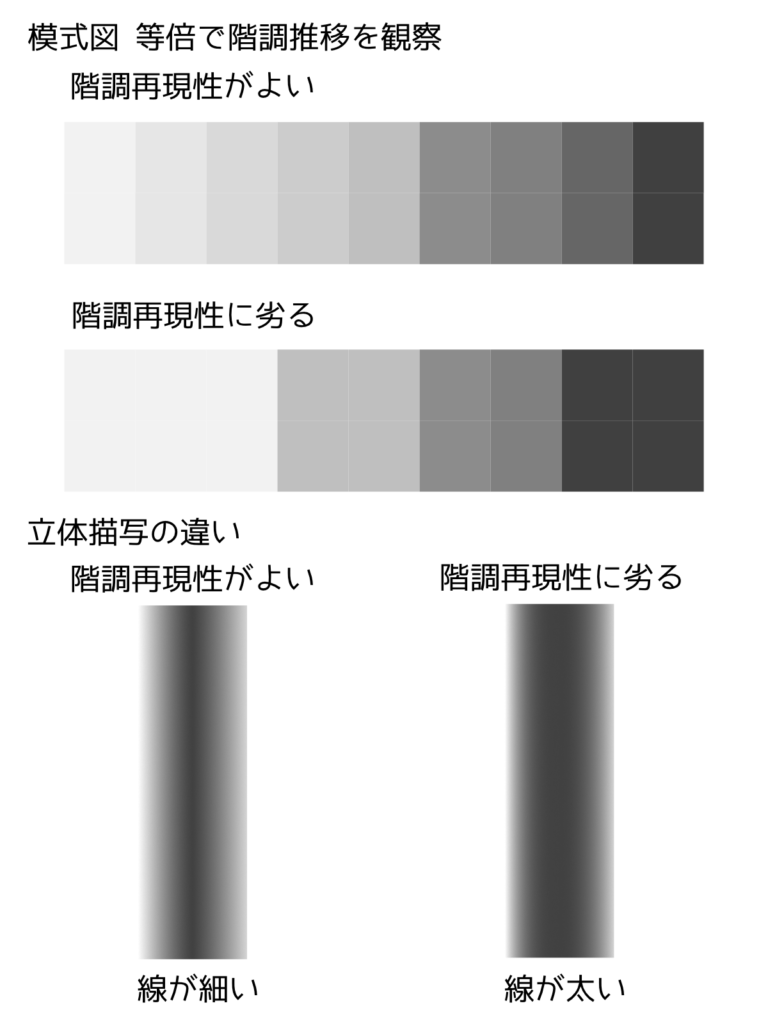

AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dは現代のレンズと比較すると、いわゆる「線が太い」と表現される傾向がある。「線が太い」とは、階調表現がなだらかに推移する描写ではなく、暗い領域や明るい領域で階調が団子になるものを言い表している。以下に示す模式図は以前使用したものだが、階調が団子になれば細い線状の物体の見かけの太さが変化する。

AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dは異常に線が太いレンズではないが、現行の105mmマイクロのほうが繊細な階調描写をする。

現行品と比較して線が太めでも上掲の写真なのだが、線の太さと「神経質」なカリカリ感は相反する要素ではなく、むしろ線が太いことでカリカリ感が増すこともあって現像時の調整は少しだけいつもと加減を変えている。

上掲の2カットいずれも、砂の中の砂利、砂の塊といった細部が神経質に目立つようなところがあった。これは模式図に表した線の太さの図のように、黒つぶれした影が目立つためだ。この現象を現像の加減次第でなんとでもなる部分と、加減にも限界があって最後まで気になるケースがある。

でもAI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dは堂々といい仕事をしてくれたので、「持って行ってよかった」と撮影中に感じたし、現像から仕上げまでの過程でもレンズに感謝した。

世の中にはズームレンズがあれば用が足り、単焦点なんてものは無駄と言わんばかりの人がいる。一面その通りだったとしても、ズームレンズの割り切りの悪さが私には我慢し難いもので、最初から何mmのレンズで撮影するか限定して世界を見るほうが結果が圧倒的によい。ズームはお仕事用の無難なレンズとか迷いが多いときの選択肢なのだ。

迷い多くしてズームを持ち出し、ズームレンズで焦点距離が伸びたり縮んたりする迷いも合間って、迷いと迷いで写真がどっちつかずになりがちであるし撮影時に不完全燃焼感が伴う。

だから焦点距離が重複しているだけでなく、年代もののレンズで現代のデジタル環境にぴたりと嵌る性能でなくても、小型軽量で持ち運びやすく振り回しやすいAI AF Micro Nikkor 105mm F2.8Dを手に入れたのだ。

この時代のレンズがすべていまだに使い物になるとは限らないし、人それぞれ求めるものが違うだろうが、掘り出し物はまだまだあるのではないかと思うのだ。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.