内容が古くなっている場合があります。

1

あの頃は〜と言うのは年寄りの妄言である場合ばかりだが、写真におけるEVの活用は古い話のようで比較的正しいことなので再認識すべきだろう。

EVとはExposure Valueの略で露出値を表す。と書くと難しそうだが、フィルムの箱に書いてある「快晴 F16・1/125」的なものだ。面倒臭く考えず、EVはフィルムの箱に印刷されているアレ的なものと憶えればよい。

フィルムの箱にアレ的なものが印刷されているのはカメラに露出計が内蔵されていなかった時代の名残りで、数十年前ですら箱の裏書きを見ながら露出を決めていた人はいない。

しかし箱の裏のアレの通りにして撮影すると素晴らしいことにほとんど間違いなく写真が撮れた。おおむね満足できる露出が可能だったのだ。

だったら露出計はいらないじゃん、という話になる。いらなくはないけれど、なくてもどうにでもなるのは間違いない。写真が誕生して露出計が発明さたのち普及する1960年代くらいまで、メーターに頼らず多くの写真が撮影されていたのだ。

これはデジタル写真になった現在も変わらない。なぜなら世の中に存在する明るさが無段階に変化しているとしても「代表的な明るさ」に対してフィルムなりセンサーはある程度の幅を持って反応するからだ。

±1/3の露光補正をかける必要があったり、かけたくなる気持ちがあったとしても、それは大昔の人が気にもしなかった幅で増減しているのだ。(無駄という意味ではない点は留意してもらいたい)

2

フィルムの箱の裏のアレをEVを単位にして整理すると以下のようになる。

[ISO 100の場合]

| EV16 | 真夏のビーチ |

| EV15 | 快晴 |

| EV14 | 晴れ |

| EV13 | 薄日 |

| EV12 | 曇り |

| EV11 | 雨曇り |

| EV10 | 陳列棚 |

| EV9 | 明るい部屋 |

| EV8 | エレベータ内 |

| EV7 | 体育館 |

| EV6 | 廊下 |

| EV5 | 休憩室 |

| EV4 | 暗い室内 |

| EV3 | 観客席 |

| EV2 | 映画館 |

| EV1 | 日没後 |

| EV0 | 薄明り |

| EV-1 | 深夜の屋内 |

| EV-2 | 月夜 |

| EV-3 | おぼろ月夜 |

| EV-4 | 星空 |

なぜ[ISO 100]と断り書きをしたのか。単位であるEVは、絞り値とシャッター速度の相関関係で得られる標準的な露出値を表しているからだ。

ISO感度が変われば、絞り値とシャッター速度の組み合わせが変わってとうぜんだ。この理屈がわからない人は、この記事の対象ではないので他の情報をあたってから読み直してもらいたい。

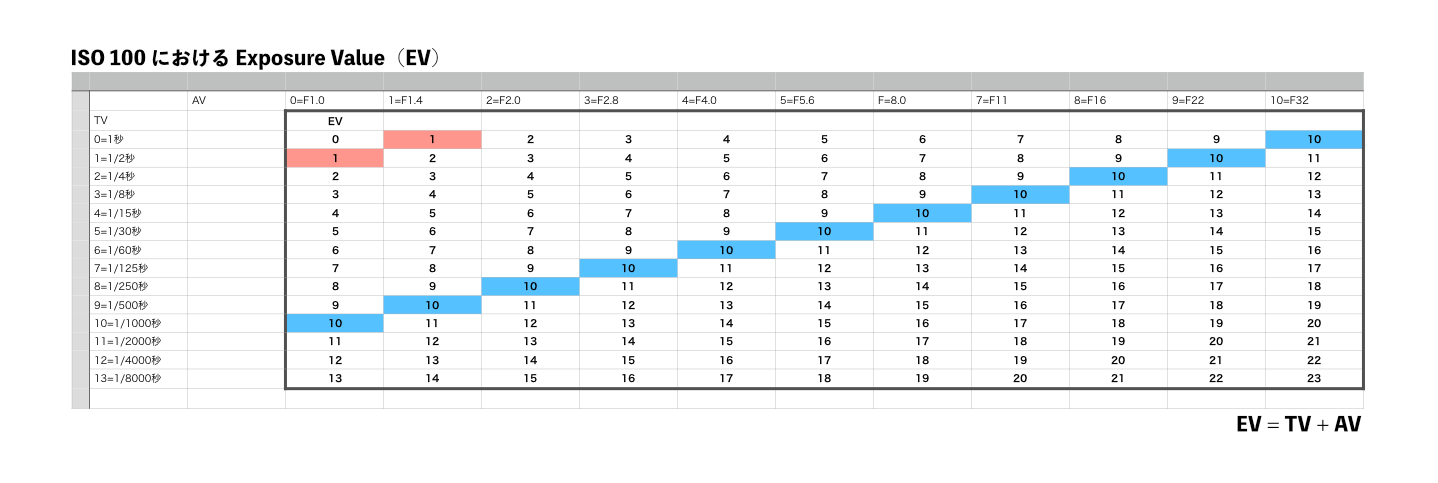

[ISO 100]のときの代表的な明るさ[EV値]と絞り値とシャッター速度の組み合わせをすべて表すと以下のような表になる。

3

ところで、 ±1/3、±1/2段の露光補正をかける根拠をあなたは持っているだろうか。

このくらいずつずらして撮影すれば失敗をフォローできるかもしれない、というのでは根拠と言えない。

しかもRAW現像時に微妙にも大胆にも明るさを変更できるのだから、撮影時の±1/3、±1/2段の露光補正は重要ではなくなっている。(重要度は相対的に下がっているが不要という意味ではない)

したがって大胆に演出的効果を得る方法として、1段以上の増減をするのがデジタル写真的な手法と言えるだろう。

また撮影時に白とび黒つぶれしてディティールが記録されないなら、後処理で質感を復活させたり捏造したりできないのだから、塩梅のよい範囲に明るさを納めたくなる。

RAW現像時に大胆に明るさを変えられるとしても、撮影時に目論見がはっきりしているなら最初から露光量を目論見通りにしておいたほうが後処理の結果がよいことになる。

では暗くしたり明るくする際に1段なのか2段なのか、それ以上なのか露光値を変更する根拠をあなたは持っているだろうか。

1EV=1段でどれくらいの見た目違いになるかは各自各様の感覚で把握できればよいし、私がここに「1EV=1段ならこんな風に変わる」と書いたところで実用的なノウハウにはならないだろう。

とはいえ、1EV=1段の差なので変化の量を把握するのは難しくない。

ただカメラにはラチチュード(白とび黒つぶれしない画像として正常に記録できる範囲)があるので、x EV増減した際にラチュードにどのように収まるか考えなくてはならない。いったいどのような写りになるのかについては後述する。

4

さてみなさん大好きな日中シンクロの話をしよう。

日中シンクロはストロボの発光速度があまりに高速なため使用できるシャッター速度が限られることで話がややこしくしなっている。カメラ側のシンクロ上限速度以上のシャッター速度を使えないのがもどかしいのだ。

ところが暗い部屋のなかでのストロボ使用をためらう人はいない。なぜなら、シンクロ上限となる(たとえば1/250秒)より速いシャッター速度を選択しようがない場合が多いからだ。

もちろんISO感度を高くすれば、暗い室内であっても1/250秒を上回るシャッター速度になるかもしれないが例外的な話であるし、高ISO感度で困るなら感度を下げれば済む話のはずだ。

つまり日中シンクロをするならISO感度は低くしておいたほうがシャッター速度の制約を受けにくいと言える。高速シャッターを回避すればよいだけの話だ。これがまず基本だ。

日中シンクロでは被写体と背景の明るさの差が重要なテーマになる。

なぜなら、逆光時に被写体を適切な明るさにするだけなら+補正をかけてもよく日中シンクロをするまでもないからだ。

わざわざ日中シンクロを行うのは、A 被写体と背景に明るさの差を設けたいかバランスを取りたい B 背景とは違う光線状態をつくって描写の質(光がどちらから照射されているか、ストロボ的な硬めの光かという性質)を変えたい 理由があるからに他ならない。

[逆光時に被写体を適切な明るさにしたい]と[バランスを取りたい]は同じではない。逆光補正で露光量を+すると背景もまた明るくなる。背景をオーバーにしたくないから[バランスを取る]のだ。これがAの意図だ。

Bでは背景との差を明確にするためには背景をやや落としたくなる。太陽光の光量は大きくロケーションのライティングを支配していて、ストロボ程度では太刀打ちできないからだ。

5

日中シンクロ時のEVの活用へ話を進める。

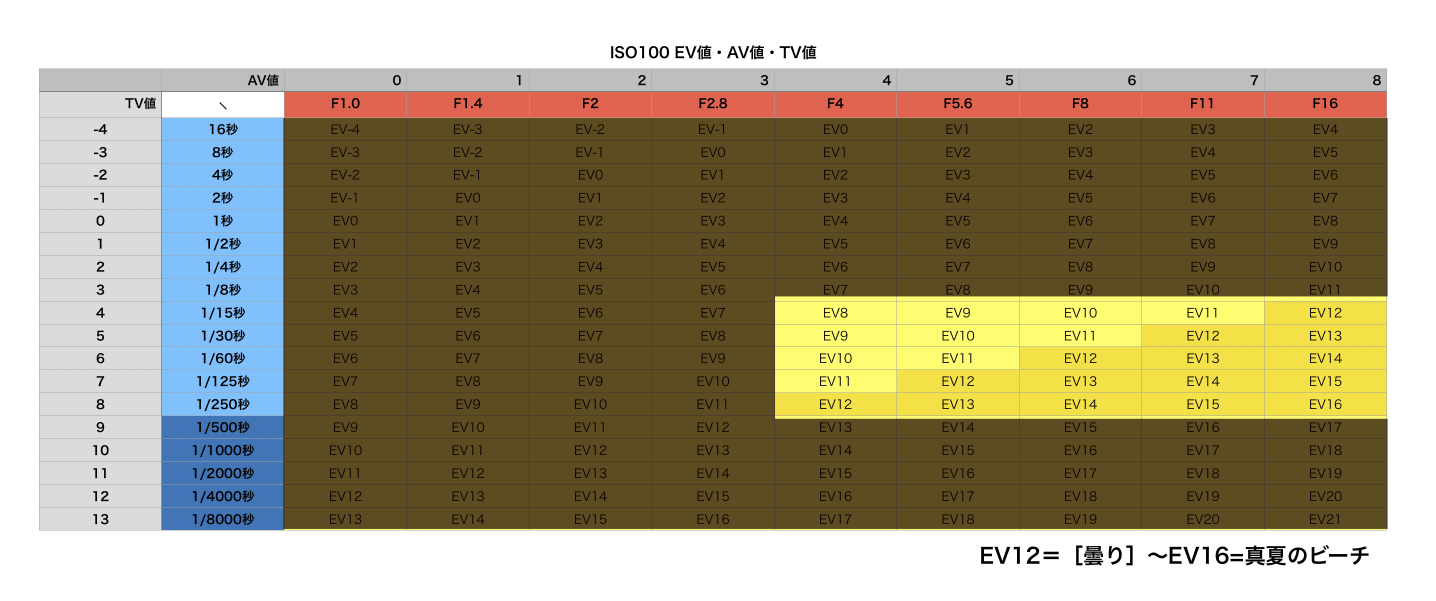

[ISO 100]のときの代表的な明るさ[EV値]と絞り値とシャッター速度の組み合わせの表を再び掲示する。こちらの表は日中シンクロに特化したものだ。

色違いに塗り分けられた部分が日中シンクロと呼ぶべき範囲だ。環境の光がもっと暗い場合も日中シンクロと呼んでも差し支えないが、EV11 =雨曇り以下の明るさでストロボ使用をためらう人はいないだろうし、こうした暗さではシャッター速度が低速になるため難しく考える必要はない。

EV値は標準的な露光値だ。人物の顔の明るさ表現が、見た目以上に明るすぎたり暗すぎず違和感ない濃度になる場合を表している。

とはいえ、標準的な露光値に縛られる必要はまったくないのでもっと明るく、もっと暗く被写体を表現しても自由だ。

先ほど[日中シンクロでは被写体と背景の明るさの差が重要なテーマになる]とした。

背景を落としたほうがストロボ光の影響をはっきり表現できる。

より自然に補助光を与える(ストロボ光の影響を小さく見せる)なら、背景を明るめにするか被写体側を控えめな明るさにする。

ではいったい背景をどれくらいの明るさ、暗さにすればよいのかとなったとき、これまで説明してきたように±1/3程度の違いで劇的に何かが変わりはしない。

±1/3程度の差をつけるのは、この記事を読まなくても済む人が緻密に露光値をコントロールする場合に限られる。

そもそもストロボ光は太陽光に勝る光量を確保しにくいし、ほとんど確保できない。またロケーションでストロボを使用するには面倒な準備や手順が多く、スタジオでストロボを調整するようにはコントロールしにくい。

したがって1段、2段と大きく差をつけるのが確実だ。

[ISO 100の場合]のEV値の例に戻れば、背景と±1EV差でもそれなりの変化があるのがわかるし、はっきり差を出したいなら2EV以上の違いにしなければならないことになる。そして差をつけるにはストロボの光量(または被写体に到達する光量を距離)でコントロールしなければならず、絞り値と選択肢がすくないシャッター速度で変えようとすると背景の明るさまで変わることになる。

そんなこんなを考えるので日中シンクロがややこしくなる。

6

シンクロしようがしまいが、1段の差がどれほどの違いになるかEVの考え方から想定可能だ。

そして[1EV=1段でどれくらいの見た目違いになるかは各自各様の感覚で把握]しておけば直感的にコントロールできるだろう。

単体露出計があれば、駄目押しで撮影結果を予測できる。

また日中シンクロではストロボの光量を闇雲に試行錯誤しないで済む。

単体露出計といえば乳白色の半球がついた「入射光式」露出計を思い浮かべる人が多いだろう。被写体の反射率に影響されず、場の明るさや光源から照射される明るさの絶対値を知るのに重要な露出計だ。

しかし、[その場にあるナニカがどのような明るさで描写されるか]については「入射光式」の出目からはわかりづらい。

単体露出計には「入射光式」だけでなく「スポット測光」可能な反射式露出計が組み込まれた製品がある。スポット測光は1°、5°と狭い範囲の反射光を測定する機能だ。

EV値の例として挙げた「どこの明るさ」や「こんな場合の明るさ」は[空間の明るさ]だが、[その場にあるナニカがどのような明るさで描写されるか]についても被写体や背景の部分ごとのEV値として同じことが言える。

なぜならEV値とは空間の明るさに限らず絞り値とシャッター速度の組み合わせで実現され露光値だからだ。

風景を撮影する場合、スポットメーターで測光した空と地面の差が1EVなら、あたりまえだが前述の通り1EVの差として写真に記録される。

スポットメーターは反射光式露出計なので光量を直接あらわした値が出るのではなく、測光した部分が18%グレー相当の明るさになる露光値(絞りとシャッター速度の組み合わせ)を示す。

ブツ撮りの場合、スポットメーターで測光した背景と被写体の差が1EVなら、あたりまえだが前述の通り1EVの差として写真に記録される。

ポートレイトの場合、スポットメーターで測光した背景と被写体の差が1EVなら、あたりまえだが前述の通り1EVの差として写真に記録される。

ポートレイトを例にするなら、被写体の肌がどれくらいの明るさとして写真に記録されるかスポットメーターの出目から予測できるし、この値を元にライティングや日中シンクロをコントロールすることができる。

[ある明るさ]として記録されたとき、[ある濃度]となって写真に表現される。1EVの差が1EV差の濃度になるのだ。

これは定常光だけでなくストロボ光にも共通しているし、日中シンクロだって例外ではない。

日中シンクロでポートレイト撮影するとき、本当に知りたいのは人物の顔が標準的な露光量になるかではなく、自分が意図した明るさ=濃度になるかどうかのはずだ。

肌の色味は人それぞれ違う。ブツ撮りの被写体では被写体ごともっと違う。風景はもっと複雑に様々な要素が入り混じっている。どのポイントをどの濃度で記録したいか願望や要求があるはずなのだから1EV差、2EV差……は重要だ。

そして濃度を知るにはスポットメーターを使うのが近道であり確実な方法だ。

どのような写真にしたいかとは、どのような明るさ=濃度で写真にしたいかだ。このように考えると、場の明るさの絶対値を知るより被写体や背景の反射率(空やステングラスなどでは明るさそのもの)から個々の露光値を割り出すほうが適切かもしれない。

7

これから単体露出計を買う人は、やや価格が高くてもスポットメーター付きのものにしたほうがよい理由は、わざわざ単体露出計を使う用途では[濃度]がどのように表現されるか気遣うケースばかりだからだ。

記録される濃度を知るには、まず入射光式露出計の出目またはカメラで測光した値があったうえで、この値とのEVの差を考える。

入射光式露出計またはカメラで測光した値とスポットメーターの出目が同じなら、スポットメーターが測光した部分は18%グレー相当の濃度に記録される。ようするに標準的な露光量となる。

前者がF8・1/125を示していて、スポットメーターの出目がF11・1/125なら1EV明るい=濃度が薄くなる。スポットメーターの出目がF5.6・1/125なら1EV暗い=濃度が濃くなる。

私は直感的に1EVの差を理解しているが、露光値を厳密に決める際は複数の箇所ごと測光するので混乱しないため次のようなスケールをメーターに貼り付けている。

スケールは紙に印刷したものなので標準値の18%グレーを意味する「5」の位置の濃度は正確ではない。しかしスケールは正確な濃度を知るためではなく、どの範囲にEV値の差のちらばりを収めるか、どの程度の濃度差に表現されるかおおよそ知るためのものなので問題はない。

RAW現像時に露光量を増減しないなら、スケールに赤い帯として表している[-3EV]〜[+2EV] がディティールを残せる範囲で、それ以下・以上でもディティールが表現できたとしても十分とは言えない状態になる。

どのような露出計を使って得た露光値であっても、±補正で演出する場合に[-3EV]〜[+2EV]が増減幅の限度と思ってよく、それ以下・以上に意図的にするのは全体か部分かを問わず明らかなハイキー、ローキー表現を狙った場合になる。

8

各自が感覚と実感できる差として1EVの差を把握しておこう、と説明してきた。

空間の明るさとして1EVごと代表的なものは前掲の表にまとめたし、スポットメーターを使ううえで便利なスケールとしても明らかにした。

EVの概念を知らなくても写真は撮影できる。しかし意図通りに撮影して記録しようとするなら、意図を反映させるため重要になる。

写真は明るさの比率で世界や世界の部分を表現するメディアだ。それ以外のものは写真に写らない。

だから±1/3段という小刻みな調整ができるようにカメラはつくられている。±1/3段は±1/3EVだ。

ところが±1/3段変更する根拠が曖昧な人が多く、1段の差すら明確に想定できない人がいる。このような曖昧でいい加減な感覚は、EVの概念をはっきり意識すれば克服できる。

ライティングして撮影する場合はスタジオだろうと日中シンクロだろうと、EVの概念と濃度の関係を理解していないと決まり切った明るさの比率でしか表現できない。

風景では各部の明るさを変更するのはほとんど無理だが、どの部分にもっともディティールを残すか、どの部分を割り切って明るく飛ばしたり暗くつぶすか、それとも後処理を考えて中庸な状態にするかEV差から考えることができる。

フィルムの箱に印刷されている「快晴 F16・1/125」や古い庶民派カメラに刻印されているお天気マークは馬鹿にしたものではない。

昔の人が慣れ親しんでいたEVへの実感をカメラの内蔵露出計があたりまえになった時代の私たちは失っていて、いくら細かく1/3段刻みに露光量を調整できても当たるも八卦当たらぬも八卦に成り果てているのだ。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.

古い写真。