はじめに

『不変のマウント』とニコン自身が惹句にしてきたFマウントは、2018年登場のミラーレス一眼が採用したZマウントと並列する存在になり、その在り方は同社内的にもユーザーにとっても大いに変わった。そして2020年になって80年代からラインナップされていたマニュアル・フォーカスレンズAi S形式のレンズと付属品の販売が終了した。

1959年に一眼レフニコンFとともにFマウントははじまり、口径、フランジバックともに現在では制約が大きいマウントだが登場当時は超広角から超望遠まであらゆるレンズをシステマチックに使うための画期的なマウントだった。また新機種、新機軸への対応と連続性をともに満たしてきたため「不変のマウント」とされたが、機能は建て増しに建て増しを繰り返しニコンユーザーでも系統を把握しきれない状態にある。

Fマウントボディのユーザーでさえ全容がわかりにくいだけでなく、今後マウントアダプタでニコンZ系ボディや他社ボディにFマウントレンズを装着する人もいるだろうから、Ai S形式のレンズがすべて旧製品になったいまFマウントを整理する好機だろうと思う。

結論を言えば「不変のFマウントなんてものはない」だ。

Fマウントとは

ポイント

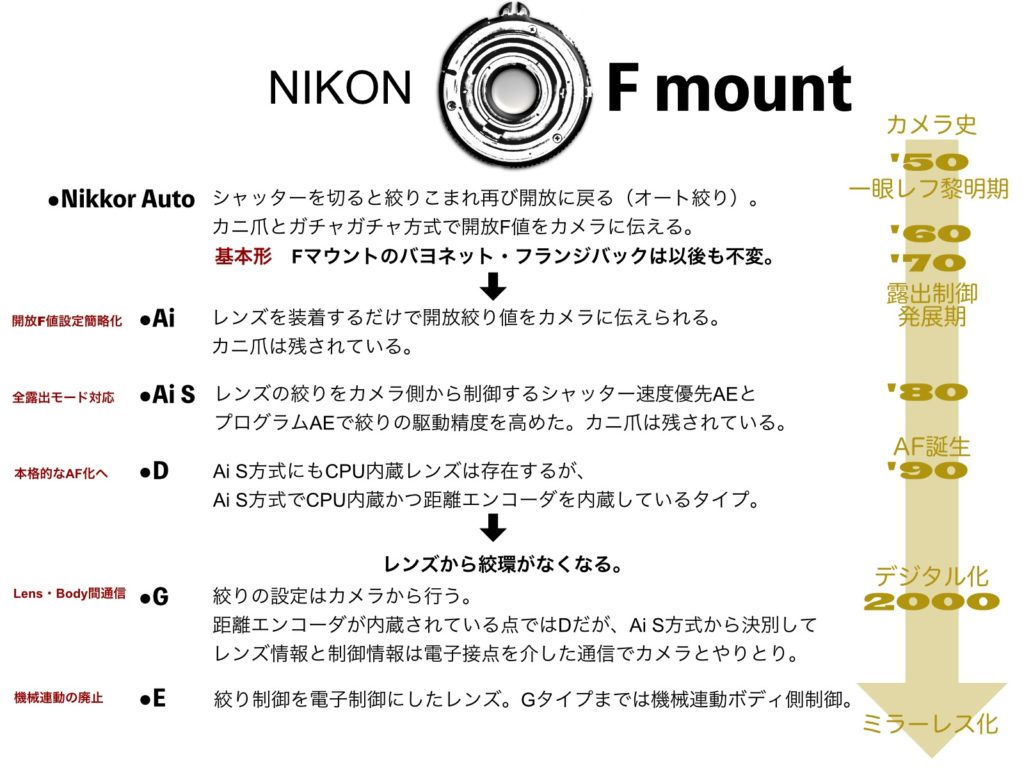

現在に至るFマウントの変遷は、オートフォーカス化は別として「絞り」をどうするかの改良と最適化の歴史だった。これがFマウントと時代の関わりのほぼすべてであり、この記事の中心をなす事実だ。

レンズを交換できるカメラであるうえに、そのレンズをファインダー用にも使う一眼レフにとって絞りは常に難所だった。

一眼レフ黎明期から現在まで幾多の会社(ブランド)が淘汰されたし、現存するブランドも露出機構の高度化またはオートフォーカス化の段階でマウントを変更している。このような事情で連続性はないとしても、他のブランドも改良やマウント変更時にやっているのはニコンがたどった道と同じだったと考えて間違いない。

ニコンの場合は基本形のFマウントに新機軸を増設する建て増し型の改良を続けてきたので、機構だけでなく分類する名称も複雑化する一方になった。だが改良と最適化のポイントである絞り周りに着目するとFマウントの変遷が理解しやすい。また使う立場からみても、ここは重要なポイントになる。

開放F値を伝える、絞り値を伝える、ホディ側から絞り込む、絞り環の有無、機械連動か電子制御か……といった点に着目すると所有するボディ(またはアダプタ)に装着はともかく使用できるかどうかわかる。

略史

ニコンの一眼レフについて実態を知らない人や、デジタル化以後にニコンユーザーとなった人にとって、ニコンの古い交換レンズといえばネーミングに[Ai S]とつくものかもしれない。Ai ●●mm F●.●Sなどといったレンズは冒頭に書いたようについ最近まで新製品とならんで販売されていたし、中古店のカタログでも店頭でもこのタイプのレンズを見かける機会が多い。

たしかにAi Sは1980年代のレンズだから古いのは間違いない。しかしAi Sはマニュアルフォーカスレンズの最終系であり、Fマウントのはじまりは東京オリンピックよりさらに過去へ遡らなければならない。

ニコンFマウントとは、一眼レフ黎明期の1950年代にシステム化を念頭にニコンが策定した一眼レフ用レンズマウントだ。製品としては1959年発売のニコンFとレンズ群から採用されている。

規格は口径47mm(バヨネット爪の内側の径44mm)、フランジバック46.5mmである。

「レンズのマウント」と言うとき、1959年当時ならバヨネット、スクリュー、スピゴット等の形式やバヨネットやスピゴットの爪の規格、口径、フランジバックなどの寸法で定義できた。マウントはいまだにレンズを取り付けるためのこうした規格として語られがちだが、現代ではレンズ・カメラ間の情報伝達や制御の仕様を含めて[マウント]としないと使用の可否がわからない。

不変のFマウントと言われるのは、FマウントのレンズとボディがニコンF以来延々と生産されているのと、一部の例外を除いて装着できるとされているからだ。しかし、前述のように[マウント]は口金の形式と形状だけで定義できなくなり装着はできても使用できない組み合わせが増えて行った。

それでも可能な限り互換性を維持しつづけるのがFマウントの改良・適切化だったが、2000年代のG タイプレンズに至り絞り環をレンズから廃したことでカメラのダイヤルから絞り値を操作できない機種との互換性を完全に絶った。Gレンズとは何か後述するが、そこまでするならデジタル化を見据えてマウントを一新してもよかったのではないかとさえ私は思った。

その後Zマウントでミラーレス化するのだから、当時Fマウントを廃していたら一眼レフ用新マウントの位置付けは難しいものになっただろう。とはいえ、GタイプレンズとG以前は口径47mm・フランジバック46.5mmの規格以外ほぼ別物のマウントと言ってよい。

ではFマウントがどのように建て増し=変化していったかを整理しようと思う。

なお各方式、各タイプの特徴および定義は、ニコンが公表している情報とニコン発の情報に観察や独自の考察を交えて整理している。ほとんどの場合この整理法で問題ないが、PC-E(シフトレンズかつ電磁絞り採用)レンズは定義通りに分類できない。PC-Eについては後述する。

上図に示した、

基本形=Nikkor Auto

開放F値設定簡略化=Ai

全露出モード対応=Ai S

本格的なAF化へ=Dタイプ

↓

絞り環の廃止

↓

Lens・Body間通信=Gタイプ

機械連動の廃止=Eタイプ

これが各時代、各タイプの特徴になる。あわせてカメラ史のトピックスを理解すると、ニコンがFマウントを改良・適切化した理由がなっとくできるだろう。こうした時代の要請に対して、他社もマウントに改良を加えたがほとんどすべてがAF化までにマウントを変更している。

基本形の時代

NIKKOR AutoはニコンFとともにはじまるFマウントの原型と言えるレンズ群だ。現代ではあたりまえの[絞り開放でピントと構図を決め、シャッターを切ると絞り込まれ、露光が終わると再び絞り開放に戻るレンズ]は当時画期的な新機軸だった。

NIKKOR Autoのオートとは[シャッターを切ると絞り込まれ、露光が終わると再び絞り開放に戻る]一連の動作が自動化されているのを意味している。つまりシャッターを切るまえに手動で絞り込み、露光が終わると再び絞り開放に手動で戻すレンズが主流だった。プリセット絞り機構のレンズは、レンズ上にあるリングで使いたい絞り値を決めておき(プリセット)、撮影する直前に絞り環をぐるっと回すとプリセットした位置で止まるようになっていた。こうすれば手先だけの操作で瞬時に操作できる。しかし面倒であるし、ライカなどレンジファインダー式カメラからみて一手間多く速写性に劣るとされた。

NIKKOR Autoの絞り開閉の自動化は画期的だったが自動化はここまでで、レンズを装着するだけでは開放F値はボディ側に伝達されなかった。現代では開放F値がボディ側に伝達されていることすらユーザーは自覚できないくらいすべての機種で伝達して登録されまで自動化されている。

遠回りになるがニコンFの露出計と一般的なカメラ内蔵の露出計について説明する。

1959年当時のNIKKOR AutoとニコンFに開放F値を伝達したりされたりする仕組みがなかったのはボディに露出計が内蔵されていなかったからで、露出計が入っていないのはプロ機にとってはあたりまえだったからだ。まずラインナップされた露出計は外付け露出計[ニコンメーター1型]で交換式ファインダー前にセレン光電池式の反射光式露出計を取り付け、メータはボディのシャッター速度ダイヤルとレンズと絞り環と機械的に接合され、どちらの設定とも連動させることができた。

露出計と機械的に接合する仕組みが、レンズの絞り環F5.6の位置についている爪(通称カニ爪)だ。この爪を露出計のレバーに引っ掛け絞りの絶対値を伝える。

のちにファインダーを交換してTTL測光を可能にする別売りの露出計(メーターファインダー)が登場する。このときも[ニコンメーター1型]同様に爪を露出計のレバーに引っ掛けて絞りの絶対値を伝える仕組みになっていた。

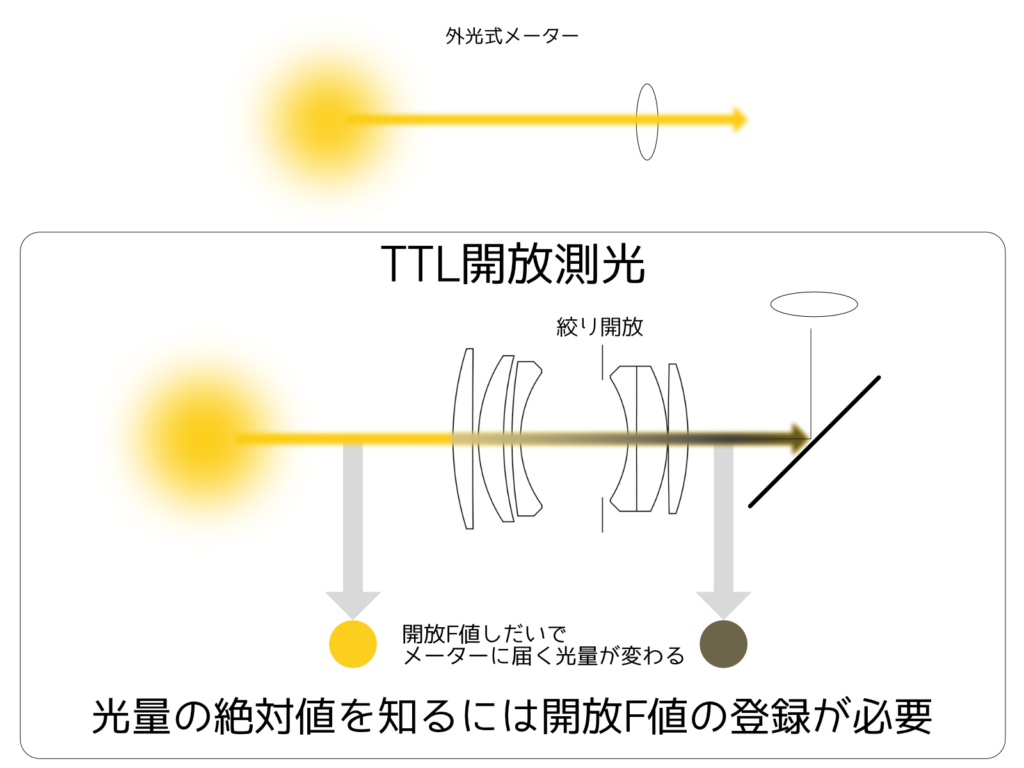

NIKKOR Autoが現代のレンズ同様に[シャッターを切ると絞り込まれ、露光が終わると再び絞り開放に戻る]のは前述した通り。構図を決めてピントを合わせるとき絞り開放なのも同じだ。唯一の問題は、絞り開放のままTTL=レンズを通過した光を測光するうえで、レンズの開放F値を伝える仕組みがNIKKOR Autoにはなかった点だ。

[ニコンメーター1型]はレンズを通過した光ではなく、ボディの外側にある集光窓に入る光を測光していたので開放F値を伝える仕組みがないNIKKOR Autoでよかった。

ところが交換レンズ群の開放F値はまちまちでF1.4のレンズかF2.8か、それともF4か……開放F値がボディに伝えられないとレンズを通過した光を測光するとき何を基準に明るさを判定したらよいかわからない。F4のレンズを装着したときとF2.8のレンズでは、絞り開放で露出計に届く光量は半分に減る。明るさの絶対値を知るには、露出計にレンズの開放F値を登録する必要がある。

開放F値の伝達は、ニコンが現在に通じる[開放測光]を採用したため必要な技術だった。

レンズを絞り込んだ状態では一眼レフのファインダーは暗くなりすぎるし、被写界深度が深い広角側のレンズではピントの山がつかみにくいこもとあり、フォーカスを決めるときは絞りを開放にしなければならない。オートフォーカス以前も以後もピントや構図を確認するには明るいファインダー像が必要なので、ピント合わせも露光値決定もレンズを開放のまま行う[開放測光]が採用されている。

レンズの絞り値をカメラ側に伝える仕組みがないマウントの一眼レフでは、開放測光は不可能だったので[絞り込み測光(実絞り測光)]にせざるを得なかった。これは絞り値を伝えるレバーの有無だけでなく、ねじ込んでレンズを固定するスクリューマウントでは力の入れ方しだいで止まる位置が変わるのでレバーがあったとしても正確に絞り値を伝えることが不可能だった。

スクリューマウントを採用したブランドの代表がペンタックスだった。構図とピント合わせは絞り開放で行い、測光するとき露出計のスイッチ兼用の絞り込みレバーを押し下げて実絞りにして露光値を決めた。ペンタックスはバヨネット式のKマウントに変更する前に、スクリューマウントにピンを追加してレンズの固定位置を規定するシステムに改めている。

キヤノンが採用していたスピゴットマウントではレンズを回転させず締め付け環の回転だけで取り付けられ、連絡や連動のためのレバーがずれず好都合に思われるかもしれないが実際は違った。回転させて取り付け・取り外しをするバヨネットマウントでは、ボディとレンズのレバーは回転角とバネの力で押し付けられていて、レンズ側の絞り位置がどこにあっても問題なく取り付けられる。ところがスピゴットマウントではレンズの絞り位置によっては、ボディ側レバーとぶつかって取り付けせれなかったり、レバーが動く方向の裏側(反対側)にレンズのレバーが入り込んだりする。このためキヤノンは開放測光の採用に遅れをとった。

絞り込み測光のカメラは、ペンタックスのスクリューマウントで説明したようにピント合わせはレンズの絞りを開放した状態で行い、測光する際は使用する絞り値まで絞った。このようにすれば、レンズを通過した光量に対してバランスするシャッター速度を決められる。シャッター速度を決めているなら、絞りを開け閉めしてバランスする値にすればよい。しかし、いまどきの感覚ならやっていられないくらい面倒くさいし当時ですら開放測光と比較され格下に見られるようになって行く。

いっぽうNIKKOR Autoには絞りの絶対値を伝えるカニ爪があった。Fマウントはバヨネットマウントなのでレンズの固定位置がずれることもない。オート絞りなのでボディに装着したレンズの絞り環を回しても絞り開放のままだが、カニ爪によってシャッターを切ったとき絞り込まれる絞り値が露出計に伝えられる。ところが前述のようにレンズの開放F値を伝えられないと光量の絶対値がわからない。

NIKKOR Autoのまま開放測光を実現するため、レンズの開放F値を露出計に登録する方法が考案された。レンズの絞りをF5.6にしてカニ爪を露出計のレバーに噛ませてボディに装着。絞りリングを最も絞った方向に回し、次に開放になるように回す。この動作でレンズの開放F値が露出計に伝達され登録される。最も絞った側に回してボディに登録されている開放F値をキャンセルし、次に開放まで絞り環を回して最大絞りを登録する。絞りをガチャガチャ回すのでニコンのガチャガチャとかガチャガチャ方式などと呼ばれている。レンズをはずすときもF5.6にしてはずす。

この方式は1970年代にレンズを装着するだけで開放F値がボディに伝達される[Ai]方式が採用されたことで終わった。Ai方式のレンズのマウントには開放F値を伝える露出計連動ガイドが加えられたのだ。1970年代は露出制御の発展期で、TTL測光は既に当たり前になっていたし絞り込み測光を採用していたメーカーはマウントに改良を加え開放測光を実現して、ここからさらに次の段階へ入ろうとしていた。絞り込み測光は面倒だが、ニコンのカニ爪に頼ったガチャガチャ方式も面倒かつ操作を忘れたり確実に操作しなければ露出の失敗につながった。レンズ情報伝達の自動化は急務だった。

全露出モード対応の時代

Ai方式はFマウントレンズ基本形の時代の終わりであり、総まとめだったと理解してよい。

1970年代の後半から80年代になると、それまでマニュアルで露出決定したり、絞り優先がシャッター速度優先かどちらかのみの自動露出を採用していた一眼レフに[両優先]や[プログラムAE]が搭載されはじめる。

ニコンはシャッター速度優先AEを採用していなかったので、ボディ側からレンズの絞りを所定の位置まで正確に絞る機構が用意されていなかった。Ai方式までの絞り込み方法がまるっきり使えない訳ではなく、ボディの絞り連動レバーとレンズ側のレバーの稼働幅が絞り一段ごとリニアな動きではなかったので、これを1段ごと等距離の動きにするよう適切化させた。

適切化されたのがAi S方式で、過去のレンズも改造で対応できたためユーザーが希望してニコンが改造したレンズが中古市場に現在も流通している。

なおAi S方式の廉価版レンズとして1979年にSeries Eが登場する。Fマウントには[E]と称するレンズが2種あり、ひとつが廉価版Series E、もうひとつが後述する電磁絞り採用レンズだ。Series EはAi Sだがカニ爪が廃され、絞り値の連動、開放F値の登録に連動爪が必須な機種には使用できない。Ai Sかつ別名を持つものにDタイプがありCPUを内蔵するなどしているので詳細を紹介するが、Series Eはカニ爪がない以外ここで語るべきものがないので説明はこれくらいにしておく。

現代のカメラで不自由なく使えるレンズの分水嶺

ニコンFマウントは不変だが、それは口金形状やフランジバックの話であって、現代必要とされるレンズとボディ間の連絡方法は説明してきたように大きく変化している。

NIKKOR Autoをボディに装着できる機種でも、ボディに開放F値を伝えるガチャガチャ方式が通用するデジタルカメラはない。Ai方式のレンズが装着できても、ボディ側から絞りを制御する自動露出モードは使えない。このほか装着できるが使えなかったり機能が制限される組み合わせがある。

なにをもって「不自由なく」と言えるか難しいところだが、Ai S以降のレンズは現代のカメラで制限がすくないのは間違いない。そして次の項以降で触れるが、光学性能は別としてもっとも汎用性が高いのはAi sタイプでCPUを内蔵するAi-P方式かDタイプレンズではないかと思われる。それはニコンのボディに対しても、マウントアダプタを介した場合にも絞り環があるのは自由度と選択肢のうえで使い勝手が広がるだろう。

絞り環がなくなることの意味

独自の通信・制御規格と接点を持ち、機械的に制御する術がなくなるとはどういうことなのか。

露出制御が多様化、高度化したのち瞬く間にオートフォーカスの時代になり、露光・フォーカスともにレンズとボディ間の連絡ごとは増える一方かつ電子接点での通信が不可欠になって行った。

Ai S方式の次に登場したDタイプレンズのDはDistanceを意味し、距離情報をカメラに伝達する。Dタイプ以前にAi SのCPU内蔵レンズが存在し、コシナ・ツァイスのZF2といったレンズはAi SかつCPU搭載のAi-Pレンズという分類になるが、これは距離情報をカメラには伝えない。(ちなみにZFはCPUを内蔵せず純然たるAi S方式だ)

Ai-Pについては後述し、Dタイプ以降のレンズの説明に話を進める。

DタイプレンズにはAi Sまで同様に絞り環はあるが、絞り値の終端に固定するロックが付き、現代のカメラでは絞り環ではなくカメラのダイヤルから絞り値を操作する。Dタイプが登場した時代は絞りをカメラ側から操作できないカメラがまだ現行品としてあるだけでなく、旧製品のボディを使用する人もまた多かったのでこのような仕様になっている。

DタイプはAi Sに距離エンコーダを搭載したレンズで、距離遠コーダを内蔵してAi Sの機械的連動機構のうち絞り込み制御以外をすべて廃し、絞り環も取り去ったのがGタイプレンズになる。Ai Sがマウント周りのノッチやレバーで開放F値等などレンズ情報を伝えていたのがすべてCPUと電子接点によってボディと通信する方法に改められている。

これはGタイプの絞り制御を電磁絞りに改めたEにも共通している。

Dタイプが過去のボディとの互換性を維持するため絞り環があったのに対して、互換性を捨てたのがGとEだ。どのメーカーも自社ボディとの関係だけ考えればよいが、ユーザーのなかには他社ボディとマウントアダプタを介してレンズを装着したいと考える人もいる。こうなるとオートフォーカス、レンズ情報、絞り制御などあらゆるレンズ・ボディ連動の要素をアダプタで変換する必要性が生じる。

なお動画の撮影機材は、スチルのようにボディとレンズは同一メーカー品を使うのを基本にするという枠組みがない。マウントアダプタの使用も特殊な話ではない。また撮影中にピントを送る、連続無段階に絞りを開けて行く・締めて行く操作をする場合がある。最近、動画用に絞りのクリックをなくせるスチル用レンズがあるのを知っている人は多いだろう。こうした操作はレンズの環(リング)を使って行われる。

説明の冒頭に書いたように、マウントとはレンズを装着する口金とフランジバックだけで定義できないものになっている。特にFマウントでは不可能だ。そして独自の通信・制御規格で絞り周りをコントロールするGタイプ以降はニコン内でも旧機種との互換性に限度があり、他社ボディとはマウントアダプタ次第であるし動画では使い勝手がよいとは言えないだろう。

過去の機種で必要とされた要件をすべて満たし、全ての人に必要とは言えない機構を残すのは設計、製造、コストのうえで無駄が生じる。だからGタイプレンズではAi Sまで必要だったものを捨て去った。現行のニコンFマウントボディと、現時点のFマウントとの互換性を維持したZの純正マウントアダプタではG、E両タイプが不自由なく使える。しかし他の選択肢ではそうとかぎらないし、いつまでG、E両タイプが(どのような環境で)使い続けられるか不透明な部分が大きい。

描写や使い勝手はともかく単純極まりない大判用レンズは、ボディとの接合方法さえ整えられるならどんなカメラでも使える。極端な話をすれば、これはピンホールレンズにも言える。

CPUとAFによる分類

絞り機構の改良と最適化を軸にFマウントレンズを整理したが、現行ボディとのマッチングや使い勝手、マウントアダプタを介したときのマッチングや使い勝手を考えるとまだ説明が足りない。

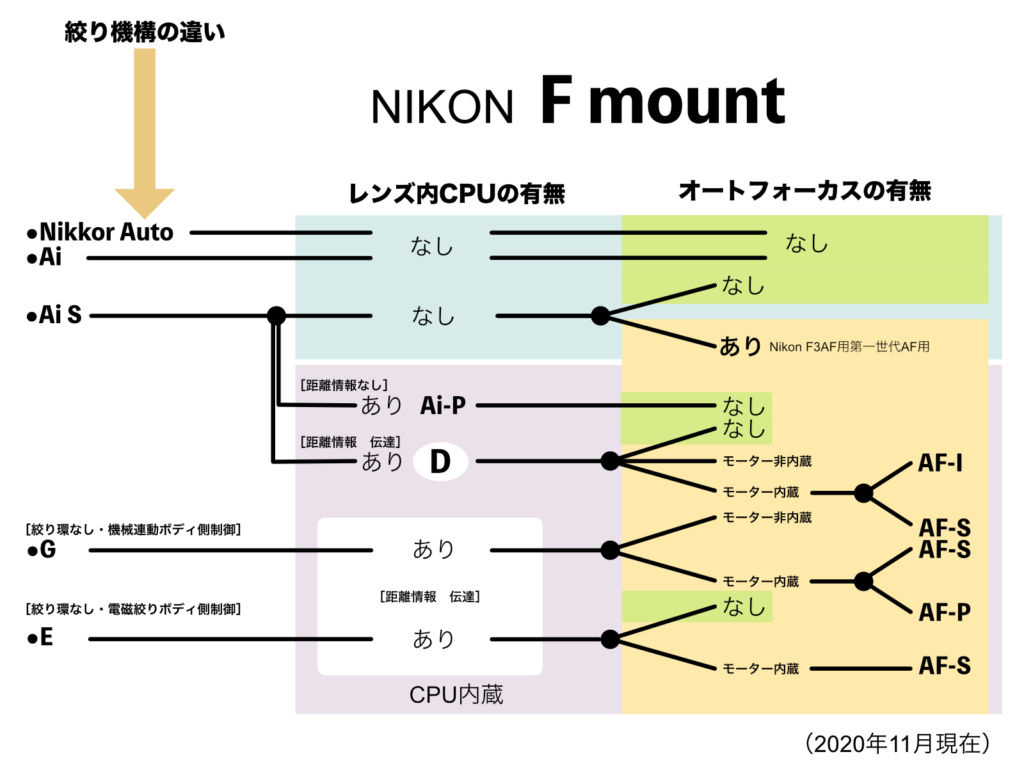

レンズを分類するうえで様々な切り口があるが、CPUとオートフォーカスに注目してみようと思う。

時代的にNIKKOR AutoとAi方式のレンズにはCPU搭載とオートフォーカスレンズはない。

Ai SにはCPUなしとありがある。オートフォーカスについてはNikon F3用第一世代AFレンズが存在している。F3にはAFを実現する交換ファインダーがあり、このファインダーと組み合わせ前提の交換レンズがあった。

Ai Sはつい最近まで現行品としてラインナップされていた50mm F1.2やマイクロの印象が強く、これらがCPUなしのため(あるいは一般的にCPUなしの記憶が強いため)ボディと通信するレンズはないと思われがちだ。しかしAi SにはCPU搭載レンズがあり、距離情報を伝達しない(開放F値等の情報をボディ側に伝達する)Ai-P方式と距離情報を伝達するDタイプレンズが該当する。

Ai-Pにはオートフォーカスレンズはない。Ai-Pはニコン純正で存在しただけでなく、現在でもコシナ・ツァイスのZF2にカテゴライズされるクラシック、ミルバス、オータスはAi-Pだ。Ai-Pは距離情報を伝えないのでストロボのTTL自動調光など制限を受けるが、デジタルカメラの場合はレンズ情報をデータに書き込める。こうしたメリットがあるためマニュアルフォーカスのコシナ・ツァイスのZF、ZF2がAi-Pを採用しているのだろう。私はコシナ・ツァイスを使用しているが、レンズ名、焦点距離、開放F値、使用F値がちゃんと一式書き込まれるはとても便利に感じる。

Dタイプは90年代のニコンのオートフォーカスレンズと思われているがオートフォーカスなしのレンズもある。オートフォーカスの駆動方法についてもモーター非内蔵でボディ側から駆動するのがDタイプと思われがちだが、レンズ内モーターのDタイプレンズもある。デジタルカメラが一般化したあともラインナップされていた300mm F4などもレンズ内モーターのDタイプだった。

モーター内蔵にはAF-IとAF-Sがあり、AF-Iはコアレスモーター内蔵レンズ、AF-Sは超音波モーター内蔵レンズだ。

アオリ機能を持つシフトレンズ「PC-E」シリーズ(電磁絞り採用)は、DタイプではあるがAi Sレンズではない (距離エンコーダー内蔵、絞り環がマウント側ではなく鏡胴中央部、機械式連動の省略)。Ai Sの定義とDタイプの定義を前提にしたときPC-Eの位置付けは矛盾するかに思えるが、ニコンの分類ではDタイプとされているので上図ではAFなしのDタイプとしている。なおPC NIKKOR 19mm f/4E EDは命名則からわかるようにDタイプではなくEタイプになる。

このようにAi SはCPUの有無、オートフォーカスの有無とオートフォーカスの形式の違いがありもっとも複雑化している世代と言える。だからAi S、Ai-P、Dタイプを別物としたいところだが、建て増しを繰り返してきたFマウントの機械的な連動をフル搭載したAi Sの系統なので分かちようがない。そして機械連動が必要な機種であったり、絞り環による絞り操作が必要ならAi S、Ai-P、Dタイプレンズがもっとも充実していることになる。このうちCPUを搭載しているAi-P、Dタイプはデジタル撮影時にレンズ情報をデータに残すことができる。

Ai-Pはレンズ名、開放F値、使用F値を、Dタイプレンズは加えて被写体までの距離を記録できる。またTTL調光など自動露出は距離情報がないと使用が制限される。

GタイプからAi Sではなくなり、Eタイプで絞りは電磁絞りになった。

GタイプレンズはDタイプの通信に加え、オートフォーカスならすべてレンズ内モーター式になり、Ai Sで完成された機械式連動は絞り込み制御を残すだけで他は廃止された(なぜか[レンズタイプ識別ノッチ]は残されている)。Gタイプは電子マウント化を目指しているため、通信による情報登録と制御が可能なボディ(またはアダプタ)以外は使用できないと考えたほうがよい。

GタイプのオートフォーカスはAF-SとAF-Pがあり、AF-Pはステッピングモーター内蔵レンズで廉価版の色合いが強い。こうしたこともあり2020年11月現在EタイプはAF-SのみでAF-Pレンズはない。

不変のFマウントなんてものはない

カニ爪を廃止したDタイプレンズの登場で、カニ爪でレンズの開放絞り値を登録したり、レンズ側で設定した絞り値をボディに伝える必要があるカメラは互換性を断たれた(とはいえ、互換性を断たれたボディは懐古趣味でないなら現在使用する必要がどこまであるか疑問ではある)。Gタイプレンズは盲腸のように機械連動を残しているが完全電子マウントを目指していて絞り環を廃止したので、ボディ側ダイヤルで絞りを操作できないカメラは互換性を断たれている。

ながらく不変のFマウントと呼び習わされてきたFマウントだが、互換性のうえで「不変」と言えたのはAi S方式のレンズまでだったことになる。そして互換性が確保されていても、マウントを口金の規格にとどまらずレンズとボディの連絡方法まで考慮するとFマウントはほぼ10年経過ごと内容が更新されている。

意外な感じがするかもしれないが、Gタイプレンズの初登場は2001年なので最新の方式として君臨する期間は歴代最長だ。

この記事を読んでいる人は単なる知的好奇心からFマウントの情報を仕入れようとしているか、現行品ではないFマウントレンズ、現行品ではないニコン製一眼レフを使おうとしているのだろう。現行品以外の組み合わせではボディを中心にレンズを考えなくてはならない。ガチャガチャ方式で開放F値を設定するボディか、ガチャガチャ方式から開放されたあとシャッター速度優先AEプログラムAEが採用される前のボディか、両優先AE・マルチAEが採用されたあと絞り操作用のダイヤルが装備される前のボディか、ダイヤル操作・CPU内蔵レンズ前提のボディかによって使えるレンズが決まる。

他社ボディでマウントアダプタ経由のFマウントレンズを使用する場合は、マウントアダプタが機械的または電子的にどこまで対応しているかを問われる。

また現行のCPU内蔵レンズ使用でボディ側ダイヤル操作前提のボディは過去の規格と互換性を最大限取れる理屈になるが、実際には機械連動機構を省略していたりするのですべてのFマウントレンズが使える訳ではない。Ai、Ai S(Dタイプ含む)の絞り値連動ガイドと噛み合うピンがボディになければこれらのレンズは使用できないし、Eタイプレンズやオートフォーカス方式の違いによってこれらレンズが使用できないボディがある。またAi連動ピンが倒せる機種でなければ、Ai、Ai S以前のNIKKOR Autoレンズは装着できない。こうした複雑怪奇な話は、ニコンのサイトに掲載されている使用可否の情報がもっとも正確なので迷ったら調べるほかない。

どこまで「不変」であったか実態は別として、「不変」であることを前提にしなければならなかったニコンの苦しみはZマウントの登場で肩の荷が下りたと言えるし、レンズラインナップが完成しているFマウントの新レンズがこれから登場するか怪しい部分もある。Nikkor Autoで半世紀以上前、現行のGタイプですら20年経過なのだから、いずれFマウントの変遷や方式別の違いがほからなくなる時代がくるだろう。

それでもレンズは生き延び、必要とする人の元へ渡るだろうから、この記事は将来的に役立つことを願いつつ書いた。レンズは使ってこそ意味のある道具だからだ。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.