内容が古くなっている場合があります。

難易度

この記事は具体例を写真で示していますが特定のレンズをレビューする目的ではなく、画角と画角変化の使い勝手について述べたものです。

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3が2020年8月下旬発売予定と告知された。24-50mmというレンジのズームレンズは一般的とは言い難いけれど、ニコンには過去にAI AF Zoom Nikkor 24~50mm F3.3~4.5D(もしくはDがつかない旧タイプ)があったし、ミノルタとペンタックスにも24-50mm F4があった。もしかしたら他にもあるかもしれない。

標準ズームの歴史を振り返ると1959年に発売されたVoigtländerのZoomar 36-82mm F2.8まで遡られる。日本国内では1961年発売のAuto NIKKOR WIDE-ZOOM 35-80mm F2.8-4、1963年にニコレックスズーム35に搭載された43-86mmF3.5がのちにFマウント化されている。この後、標準ズームの主流は35-70mmになり現在は24-70mmがその地位にある。

35〜70mmが存在していたにも関わらずニコンや他社が24~50mmを発売したのは、広角側にズームレンジが広いレンズをつくる技術の目処がたったためだ。ところが当時としても望遠端が70mmの標準ズームがあった訳で、現在では24-70mmだけでなく24-105mmといった標準ズームが主流で24-50mmにぴんとこない人がいてもしかたないかもしれない。

かつて使用していた24-35mmの意味と意義と使い勝手のよさを私は以前から説明してきたし、そうした記事で当時24-50mmがあったらどれほど便利だったろうと言ってきた。なので、ニコンからミラーレス一眼用に24-50mmが登場するのはなかなかに興味深い。

24-50mmは「よくわからないズームレンジ」ではなく、必然性があり使い勝手がよい焦点距離を内包した割り切りのよいレンズなのだ。

・

私が提唱し続けてきたスタンダードラインナップのセオリーでは、50mmの次は100または105mmにしないと焦点距離を長く画角を狭くした意義が薄いということになる。50mmの垂直画角を水平画角とする85mmではワーキングディスタンス、圧縮感でいまいち差がつかないからだ。

24-70mm標準ズームの望遠端70mmに不満がある人が一定数いて、だからこそ24-105mmといったレンズが存在している。なぜ70mmに不満が募るのかというと、スタンダードラインナップのセオリーで説明するなら50mmと70mmでは画角差とともに圧縮感等特性の変化が小さいからだ。離れた場所にあるものを引き寄せるだけの画角の狭さがなく、しかもパースの圧縮感が弱いということだ。

これもまた毎度繰り返し発言してきたが「24-70mm標準ズームは24-50mmズームに70mmがおまけについているレンズ」なのだ。そして過去の24-35mmがかなり使い勝手がよかったのは24mm、28mm、35mmそれぞれの特性を使い分けられるからで、ここに50mmが加われば「当時24-50mmがあったらどれほど便利だったろう」という感慨につながる。

話がループするけれど、最近こうした思いを書き綴ってきていたのでNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の登場に興味が尽きないのだ。

・

24-50mmとは、どのような画角変化を見せるズームなのか。

(諸般の事情で見栄えのよいロケーションで撮影できなかったが)以下の写真の中央に位置するパイプまでの距離は4〜5m程度、すべて絞り値はF8で撮影している。

なお距離4〜5m、50mmの横構図で人物の全身描写をするには被写体の半身の高さまでアングルを下げる必要がある。撮影者が身長なりの高さにカメラを構えるなら35mmくらいの画角が全身像を入れるには最適かもしれない。

人物を想定した場合の24mm

24mm

35mm

50mm

このように画角の違いを比べると、いずれの画角もスナップショット的な撮影に好適なのが理解できると思う。

ワーキングディスタンス4〜5mでは、

・場の状況を大きく取り込み説明できる24mm

・場の状況を整理したうえで説明できる28mm

・人物など対象を大づかみできる35mm

・被写体に意識を集中させる50mm

といった具合だ。(前掲の写真をもう一度見比べてみてもらいたい)

もちろん4〜5mから退く、寄ると変化をつければ多彩な表現が可能だ。

・

では24-70mmズームの望遠端70mmはどうか。

50mmの特性とは明らかに違うので無意味と極論するのは誤りだ。

しかし前述のように70mmは「50mmとは画角差とともに圧縮感等特性の変化が小さい」。とうぜん中望遠の代表格85mm、100または105mmと同等の引き寄せ効果を得たいなら、もう1〜2歩あるいは数歩前進する必要がある。

割り切るなら、70mmはいらないとする考え方も成り立つ。

・

24-50mmはキットレンズとしても採用される[標準ズーム]だが、中望遠を望遠端にする一般的な[標準ズーム]と明らかに違う。

24-50mmズームは50mmまたは35mmで退いたり寄ったりしながら撮影する古典的とも通好みとも言えそうな撮影スタイルにマッチするし、24mm・28mm・35mmと使い分け可能で50mmまでついてくるズームレンズという解釈だって成り立つ。

「とは言っても、ほんとうに中望遠は必要ないのか」という問いだってある。

70mmは「50mmとは画角差とともに圧縮感等特性の変化が小さい」とはいえ、まったく同じとは言えないと書いた件について説明する。

被写体の倍率をまったく同じに揃えられなかったが、50mmと70mmのパース感の違いを実例で示す。こちらも共に絞り値はF8だ。

50mm

70mm

背景の拡がりに違いがありパースの圧縮度合いが違う。70mmの背景はぐっと詰まって見える。したがって標準ズームに中望遠の効果が不可欠な人には、あたりまえだが24-50mmは向かない。とはいえ、F8まで絞っているにも関わらず主たる被写体をほぼ等しい倍率にすると(このように寄ると)背景のボケは50mmでもかなり大きく、50mmでもこういった表現が可能なのは憶えておきたい。

[50mmまたは35mmで退いたり寄ったりしながら撮影]

[24mm・28mm・35mmと使い分け可能で50mmまでついてくるズームレンズ]

という割り切りは、24-70mmの70mmでは遠くにあるものを引き寄せるには圧倒的に焦点距離が足りないのと関係している。

焦点距離から考えれば、24-70mmズームも50mmから70mmへズームさせて離れた場所にある被写体を引き寄せるレンズではない。被写体を大きく撮影したい場合は足を使って前進して撮影するレンズだ。

24-50mmは肉眼で被写体を発見したのち、撮影したくなる位置まで移動して、その位置をワーキングディスタンスとして生かすレンズだ。10mくらい離れた場所から被写体を発見しても、カメラを構えたくなるのは4〜5mくらいまで寄ってからだろう。このような撮影の生理、リズムといった体感そのままに反映させるズームレンズだ。

だから「古典的とも通好みとも言える」。ライカに35mm、50mmといったレンズをつけて被写体を見つけるなり寄って行く撮影スタイルだ。

24-70mmズームから画角変化が大きく個々の焦点距離ごと特性がはっきりしている24-50mmのおいしい部分を抽出したうえで、足を使って撮影するレンズと言ってよい。70mmを捨てることで、ワーキングディスタンスと表現の関係を意識するようになるレンズとも言える。

・

いまNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3が登場した背景は、デジタル一眼レフがボディ・レンズともに肥大化したままミラーレス一眼が誕生したことと無関係ではない。収差補正をシビアにしなくてはデジタル高画素に耐えられないが、こうしてレンズが重厚長大化と高価格化した過程を皆さんは目の当たりにしていたはずだ。

どこかで割り切らないかぎりミラーレス一眼のシステムもまた肥大化するし、フィルムの時代にあった安価だけど十分以上の能力というカメラボディやレンズがここ十数年でほとんど姿を消して機材が高価格化しすぎている問題が放置されたままだったのだ。

光学ファインダー頼りの一眼レフではレンズはどうしても大口径で明るいものが必要になる。これがミラーレス一眼ではファインダーの明るさを補正する機能があるため開放値f/4-6.3でも実用性を損ねない。またデジタル高画素が要求する性能は、こうした開放F値に収めないと安価かつコンパクトなレンズとして実現できないとも言える。妥協の産物ではなくミラーレス一眼だから可能な選択肢だ。

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3はミラーレス一眼だからこそ可能な「必要十分」なスペックと言える。誰もが明るく巨大で高価なレンズを必要としている訳ではないし、巨大で高価なレンズでしか撮影の喜びを味わえない訳ではない。むしろ24-50mmのズームレンジ、圧倒的な小ささ、安価さが写真のあらたな可能性や楽しみを生み出すのではないか。

先行して発売されたキヤノンのRF600mm F11 IS STMとRF800mm F11 IS STMも同じコンセプトで開発されたのだろう。かつてF11クラス(絞り固定)の超望遠レンズが通信販売専門の小さなサードパーティーメーカーから発売されていたが、キヤノンの新製品は比較するのも失礼なくらい上質な写りだ。

ファインダーの違いだけでなくフィルムと違い容易に撮影時のISO感度を上げられるデジタルカメラなら、このような暗いレンズでも苦労はない。しかも撮影で実際に使用する絞り値はこんなものといったまさに割り切りがある。だからこそ、当記事では説明画像はF8に固定して撮影した。もし大口径が必要なら、F2.8やF4の標準ズームを使えばよいだけなのだ。

「あなたが欲しかったのは、どちらですか?」と問われているとも言える。イソップ童話の[金の斧、銀の斧]のような感じとも言える。

・

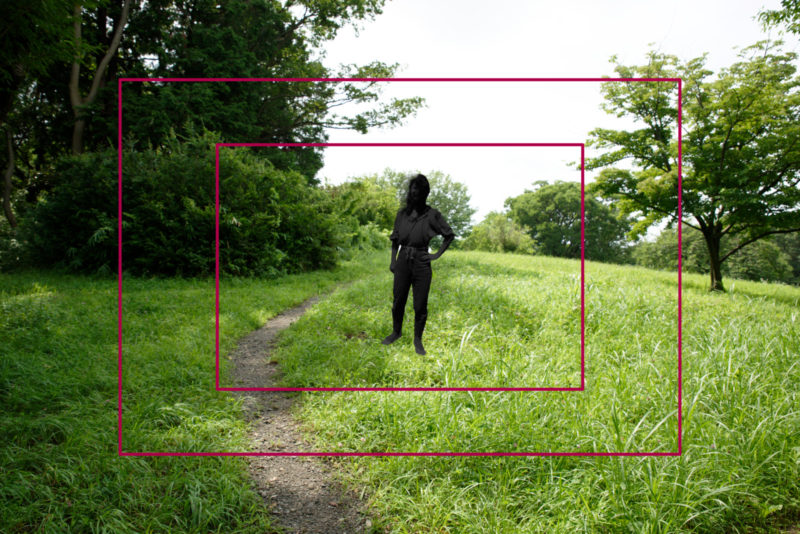

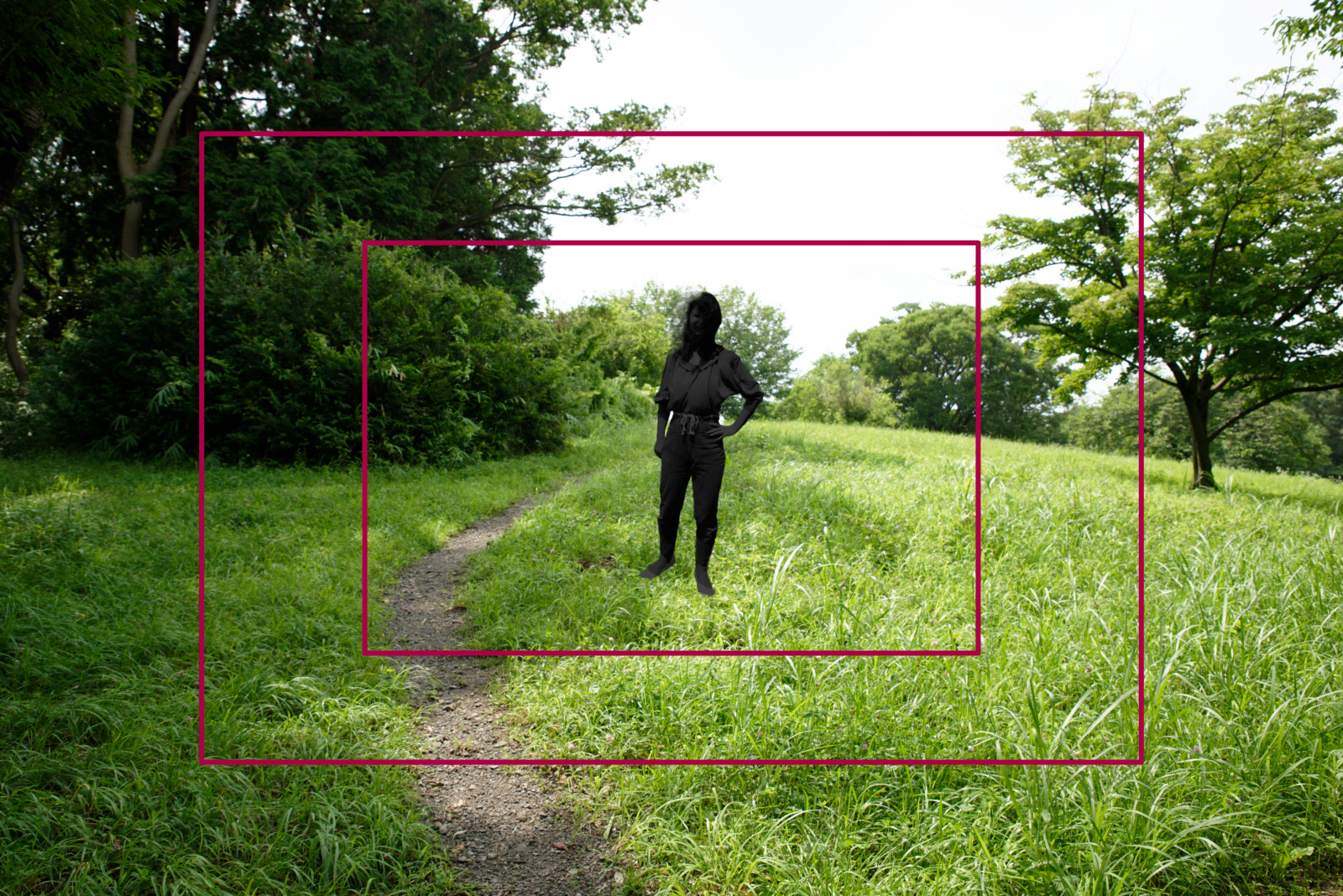

24-50mmの画角変化を一枚の画像に落とし込んでみたものを確認しよう。(画像全体で24mm以下順に35mm、50mmの画角を示す)

24-50mmは一般的なズームレンジではないが、標準レンズを50mmとする人にも35mmとする人にもそれぞれ使い途があるレンズになるだろう。24-70mmの70mmを中途半端と感じるなら、中望遠への欲求を割り切って捨てて数歩前進して撮影するスタイルが馴染むか検討してみてもよいだろう。

と、いうことになるが特に珍しい撮影方法ではなく古典的かつ普遍的な撮影法だ。NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の場合、開放F値の暗さが気になる人もいるだろうが、実用上とくに問題ないのは説明した通りなのでレンズの用途を考えて判断すればよい。

重厚長大なレンズが万能なのではないことがはっきりするレンズと言えるかもしれない。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.