内容が古くなっている場合があります。

難易度

考え方と、考え方を説明するうえで操作例を具体的に示しています。この記事はどのように理想的な写真を撮影するか計画から撮影・現像までの組み立てかたと、これらを無視したり想定外なことが発生する場合について書いた記事です。理想の写真を撮影したい、撮影するためにはどうしたらよいかを説明しています。

どのようにレンズ、カメラ、ライトを扱うか、露光値をどうやって決めるかといった技法の話はあちこちにあるが、どのように撮影計画を立てるかにはじまり撮影・現像まで一貫して説明された例はあまりないのではないか。

地道に撮影を続けている人なら、撮影の準備は撮影後の写真の仕上がりに大きな影響を与えるのを知っているし、準備、計画、撮影、現像を切り離して考えられないものなのも知っているだろう。

なぜ「準備が撮影後の写真の仕上がりに影響を与えるか」「準備、計画、撮影、現像を切り離して考えられないか」をまず説明しよう。

・・

私たちは、まず被写体が存在するところから写真がはじまるとうっかり考えがちだ。

「そもそも被写体を発見したり、撮影したくなるのはなぜか」という疑問がある。

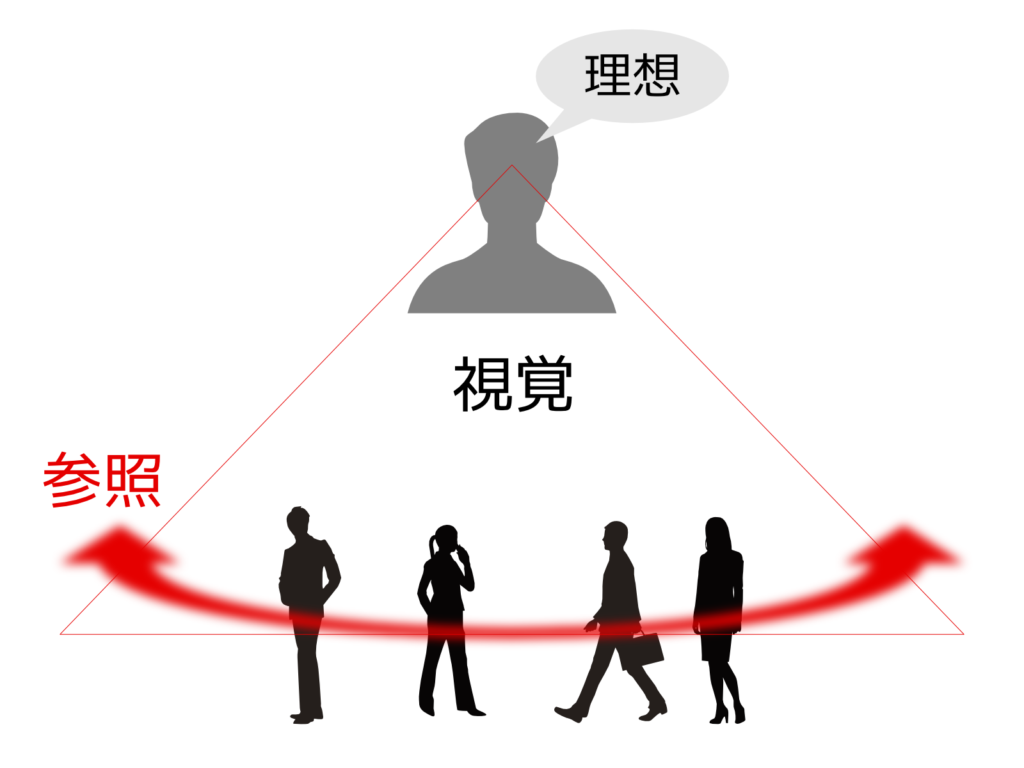

まず被写体が存在するのではなく、私たちの内心にある[理想]があったうえで写真がはじまる。[理想]は二次元の像である写真をかたちづくる世界観・構図・階調性・色調・その他でかたちづくられているもので、[視覚]を通して外界の[現実]を参照している。

[理想]は写真的な価値観と言い換えてもよいだろう。私たちはいろいろ見て感じたり考えたりして、すべてを受けいる訳ではなく取捨選択している。こと写真に関しては、写真的な価値観で世界を見て、何を受け入れ、何に影響されるか判別し[理想]を日々かたちづくっている。

これは現在進行形の視覚だけでなく過去に見たものの記憶にも言える。[現実]のなかに[理想(写真的な価値観)]との一致や共感があるなら撮影したいと感じるし、その場でシャッターを切ることになるかもしれない。

被写体の発見は、こうした内心の[理想]があってのものだ。

いかに[理想]がだいじか理解してもらえたと思う。

・

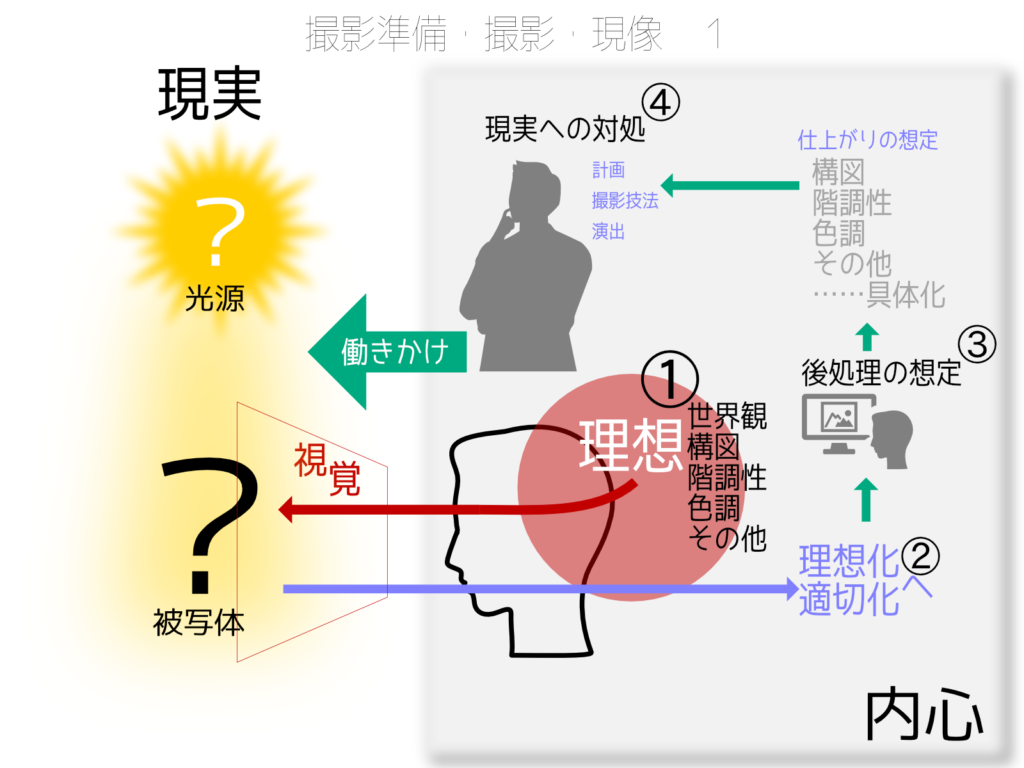

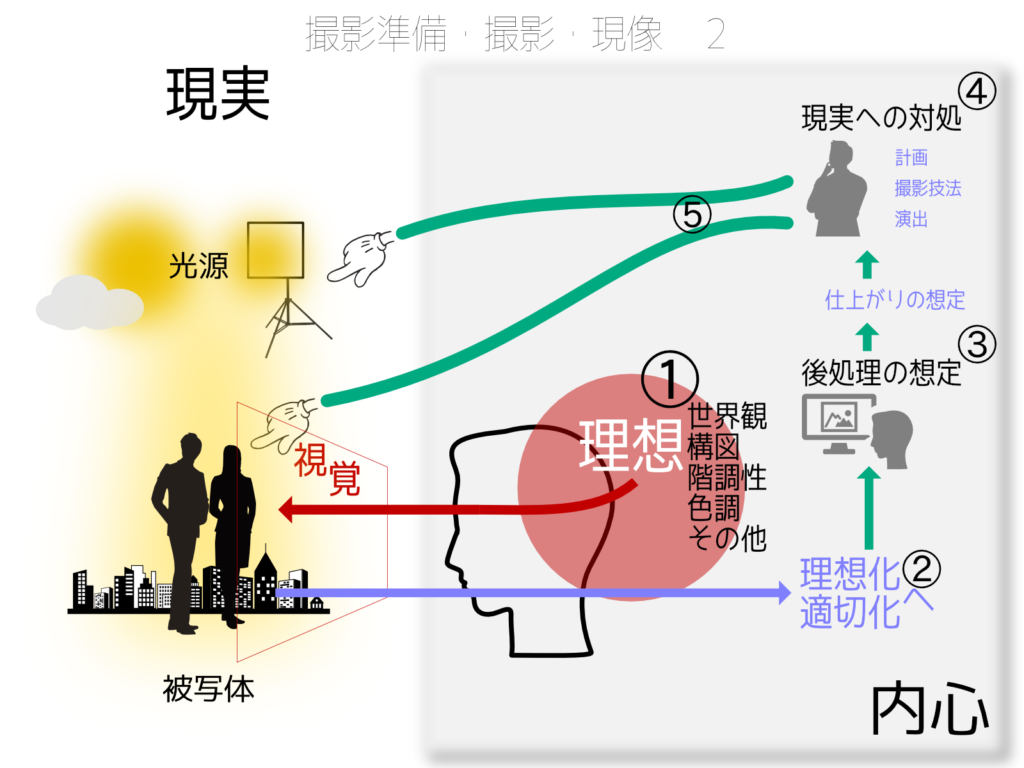

理想の写真を撮影したい、撮影するためにはどうしたらよいか。次の図で撮影準備から撮影、現像へ至る流れを説明する。

1.理想=写真的な価値観が視覚をもって外界を参照する。そこに被写体を発見するかもしれないし、未知の被写体を探したいと思うかもしれない

2.現実を理想に近づける方法を考える。写真的な現実の理想化・適切化の方法論を考える。

ここまでは疑問の余地がないだろう。

3.後処理の想定

になり、構図・階調性・色調・その他の具体的想定が存在したうえで

4.現実への対処

がようやく施せるようになる。現実への対処とは現実への働きかけで、計画、撮影技法、演出などが含まれる。

5.現実への働きかけ

現像は最後の工程なのに、なぜ[現実への対処]より先に[後処理の想定]が行われなければならないのか。

[後処理の想定]は作風でありスタイルだ。スタイルは構図・階調性・色調・その他であり、被写体の選択でもある。両者が等しく関係しているのだから、どのような絵(写真)の調子にしあげるか、そのうえでどのような被写体を配するかがまず想定・検討されなくてはならない。

こうしてようやく[現実への対処]の具体策が導き出される。

「作風やスタイル」を反映した[後処理の想定]がないまま[現実への対処]と撮影を進めて、あとから帳尻合わせのように現像作業をした結果、「自分が理想と思う写真が撮れず画像化できない」という人が一定数いるので注意したいところだ。

まだ信じられず、意外な気がしている人もいるだろが、[後処理の想定]をするのとしないのとでは明らかに結果が違うのだ。

・

作風やスタイルを前提にした[後処理の想定]とは何か。

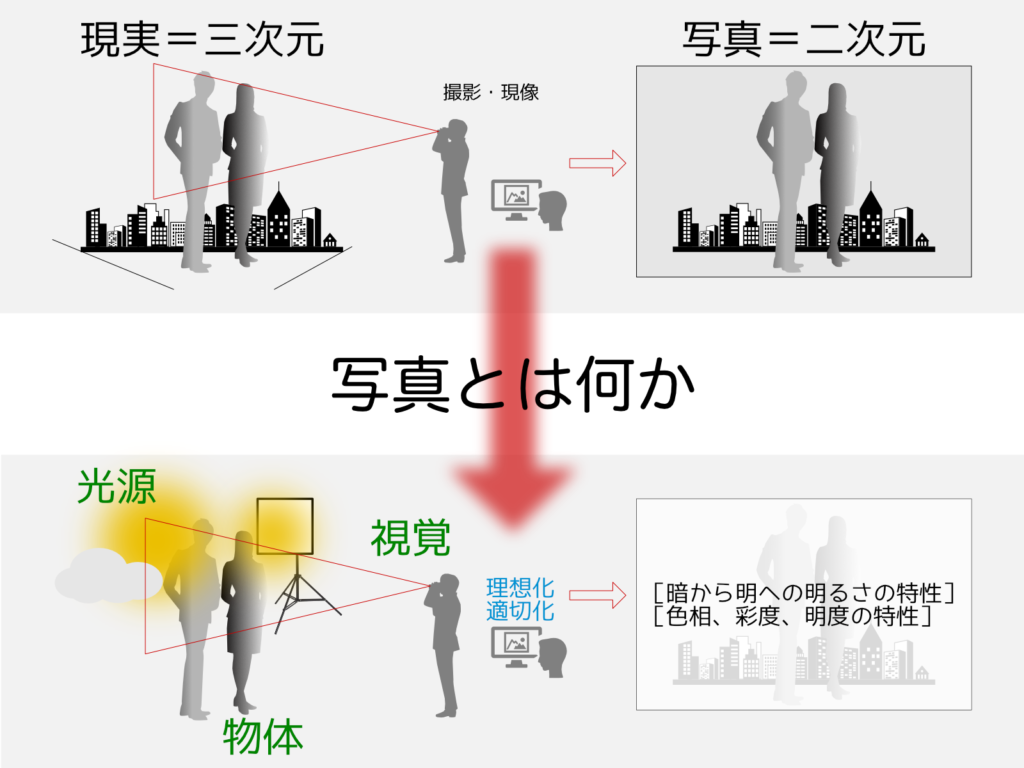

写真は現実にある三次元の様子を二次元化したものだ。

この世界の現実にある三次元は[光源]が[物体]を照らして[視覚]が感じ取っているのであって、[視覚]が感じ取ったものを二次元化して写真にする。

三次元を二次元に落とし込んだ写真は押し花や標本とは違う。

写真は押し花のように立体物を平面的に並べたものではない。

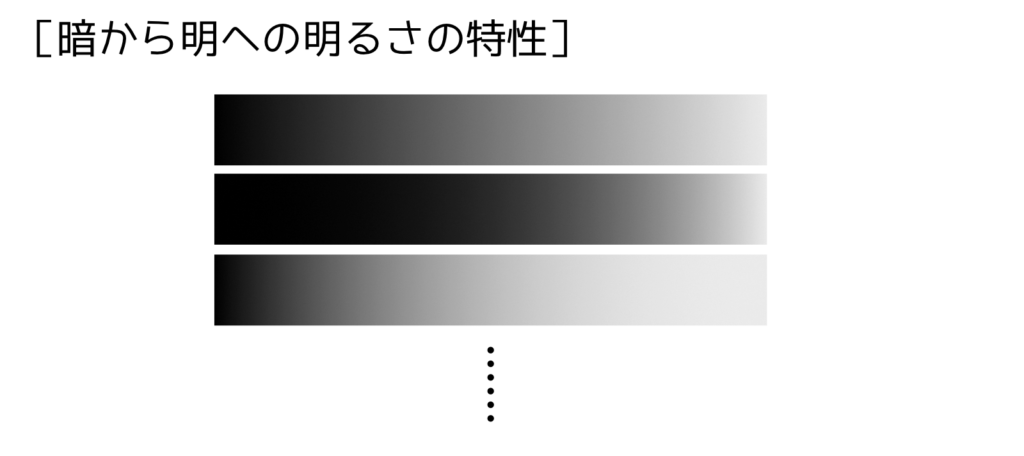

写真は三次元に存在したものを、[暗から明への明るさの特性]と[色相、彩度、明度の特性]に置き換えている。

この世界の現実にある三次元は様々な光源からの光とさまざまな物体でかたちづくられているが、これらを写真は[暗から明への明るさの特性]と[色相、彩度、明度の特性]だけで表現する。

作風やスタイルを前提にした[後処理の想定]とは、[視界]におさめた「様々な光源からの光とさまざまな物体」を[理想化・適切化]のうえで[暗から明への明るさの特性]と[色相、彩度、明度の特性]に置き換えるのを意味する。

「様々な光源からの光とさまざまな物体」を、ディスプレイに表示したりプリントしてまったく別ものに置き換えるのだし、何かを表現したくて写真を撮影するのだから[理想化・適切化]がどうしても必要になる。

[理想化・適切化]を意識していないとしても、まったく別ものに置き換えているのだから、置き換えられたときどうなるかを想定しないと「思った通りの写真」にならない。

自分が理想と思う写真が撮れず画像化できない人は「思った通りの写真」にならなかったと言う。前述したように「作風やスタイル」を反映した[後処理の想定]がないまま[現実への対処]と撮影を進めて、あとから帳尻合わせのように現像作業をしてもダメだ。

・

[暗から明への明るさの特性]と[色相、彩度、明度の特性]とはどのようなものか。これもまた理想の写真を撮影し、撮影するためにはどうするか考え、準備し、行動するとき知っておかなくてはならない。

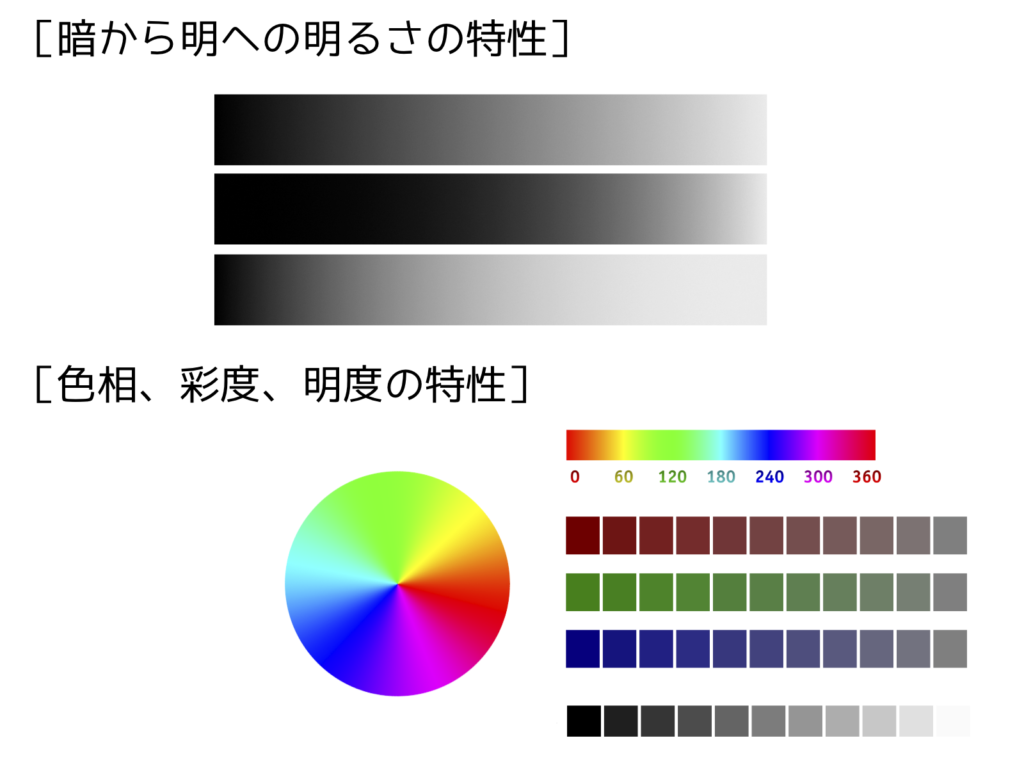

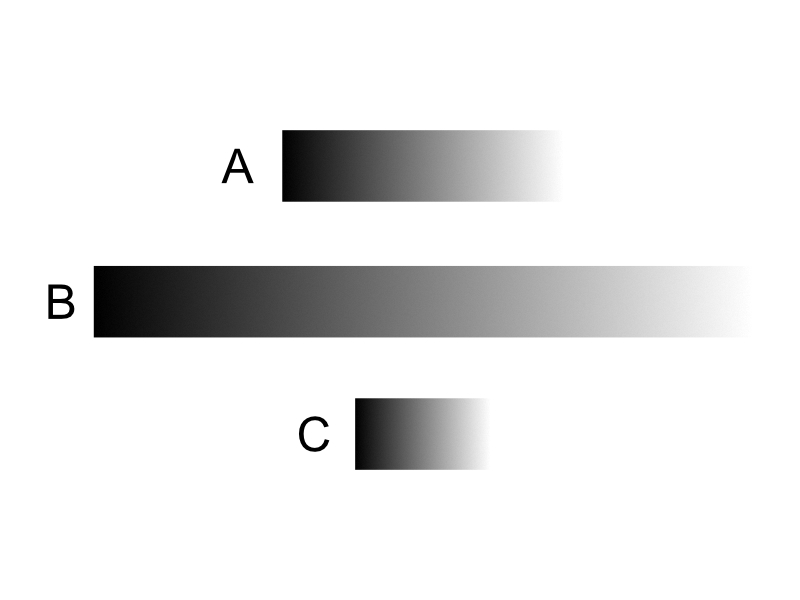

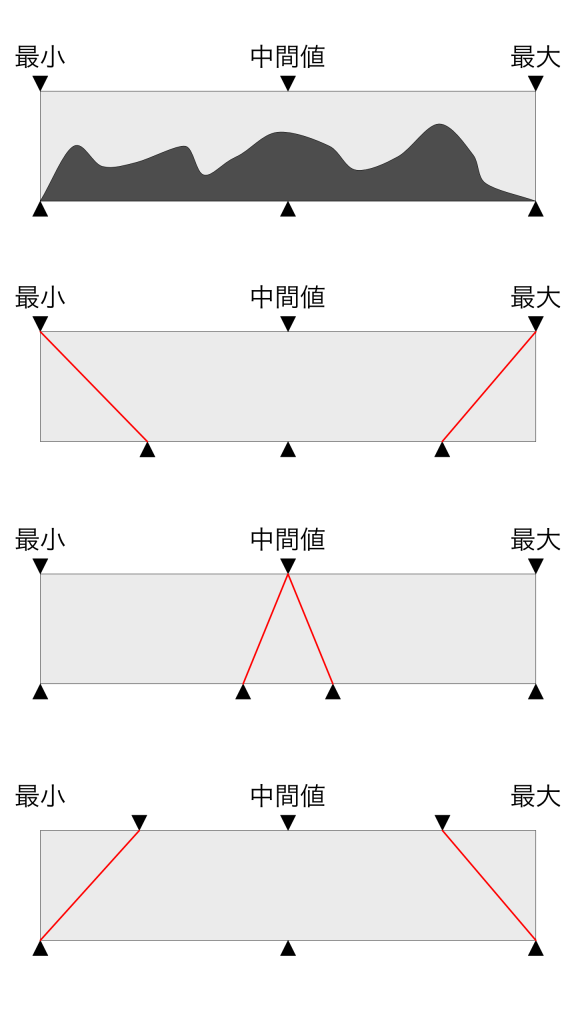

暗から明への明るさの連続的な変化は上掲の図のようなグラデーションとして表すことができる。図では3種類の特性をもつグラデーションを例に挙げたが、これらに限らず変化のしかたの特性は無限に存在している。

平均的・直線的に暗から明に変化するグラデーション。暗がゆっくり変化し、急激に明へ転ずるグラデーション。暗から急激に明るく変化したのち、もっとも明るい値までゆっくり変化が続くグラデーション。等々、[暗から明への明るさの特性]は写真の調子として作風やスタイルに大きく影響する。撮影者の個性と言ってもよい。

だからこそ、[後処理の想定]=仕上げの想定をしない光源(ライティング)や物体(被写体)のディレクションは不可能なのだ。

色は色相=色の位置付け、彩度=色みの強さや、あざやかさの度合い、明度によって構成されている。色相・彩度・明度のいずれかひとつでも欠けると色を定義できなくなる。

[色相、彩度、明度の特性]のうち明度=色のあかるさは[暗から明への明るさの特性]と同じもので、[暗から明への明るさの特性]が変われば色の見え方が大いに変化する。

[後処理の想定]は色についても言える。フルカラーでも、彩度を上げ下げする場合でも、色をなくしてものカラーにするモノクロ化でも、仕上げを想定しないで現実をどうかしようとするのでは無理なのだ。

・

準備、計画、撮影、現像は一体のものだ。

内心にある[理想]に端を発して、撮影したい状況や被写体が決まる。[理想]と[現実]は一致しないし、三次元を二次元化するのが写真なのですべてのものを[暗から明への明るさの特性]と[色相、彩度、明度の特性]に置き換えなくてはならず[後処理の想定]をしなくてはならなかった。

準備と計画は機材の用意だけでなく、いつ、どこで、どのようにして、なにを撮影するかが含まれる。そして「機材、いつ、どこで、どのようにして、なにを」もばらばらではなく相関している。

スタジオでモデルさんを撮影するなら、誰をどのスタジオでどのようにして撮影するかにとどまらず、モデルさんをどのように遇して演出するか、なんだったら食事や休憩についても考える必要がある。

屋外ロケで風景を撮影するのか風景こみのモデルさんを撮影するのか違いはあっても、「機材、いつ、どこで、どのようにして、なにを」と被写体との向き合いかたや時間配分等々まで考える必要がある。

なぜなら、内なる[理想]を写真として実現するには、自分の外側にある現実の世界を理想化・適切化しなければならないからだ。さらに前提として[後処理の想定]=仕上げの想定があったうえでの[現実への対処]である。

[理想]と自分の外側にある現実の世界の両方を理想化・適切化するのだから、写真撮影は戦略的かつときに政治的な頭の働きと実行力がないと難しい。

・

[暗から明への明るさの特性]と[色相、彩度、明度の特性]でどれだけ何が変わるのか。作風やスタイルと直結し、[現実への対処]に影響を与えるとはどういうことか実例を挙げていく。

どちらも理想の写真にとってのロケーション、ライティング(あるいは方角、太陽高度、天候)、メイク、衣装……と密接に関係している。

▼

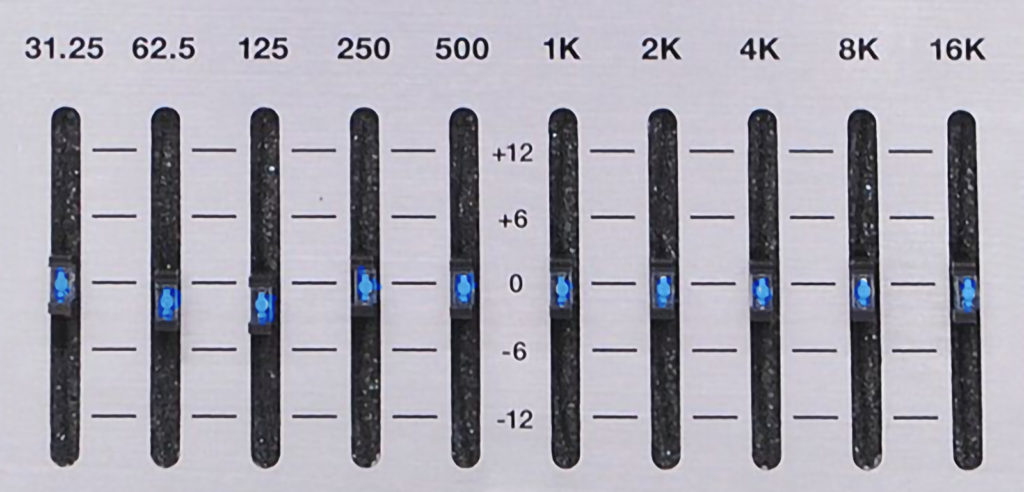

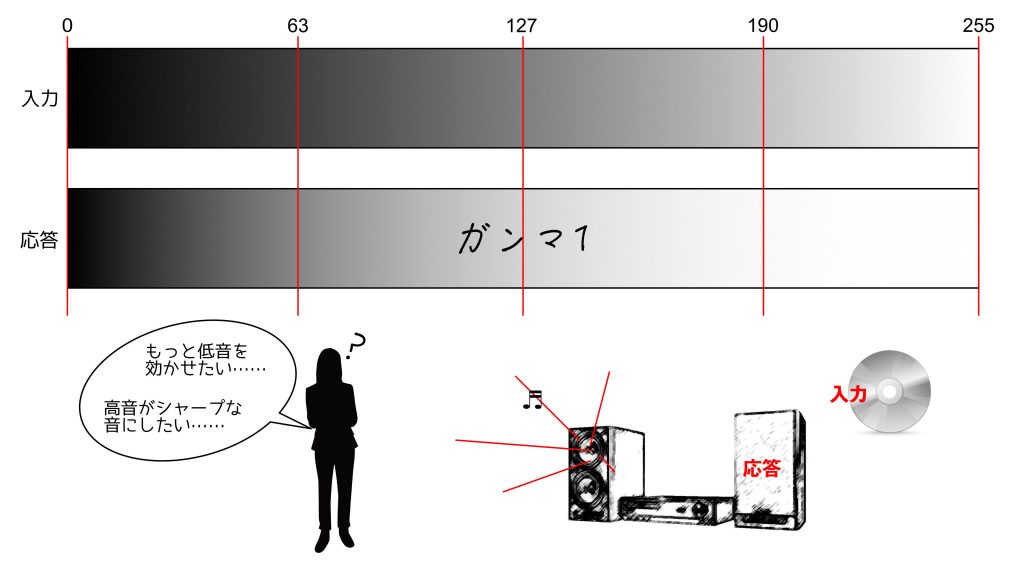

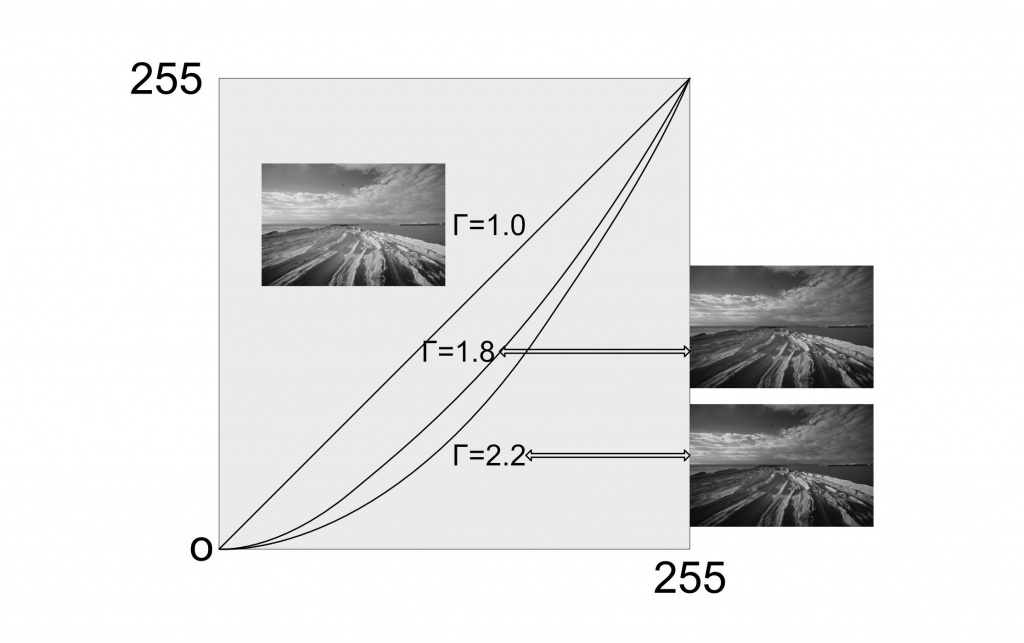

[暗から明への明るさの特性]をコントロールするうえでコントラスト、応答特性(ガンマ値)は欠かせない要素で、理想の写真を撮影し、撮影するためにはどうするか考え、準備し、行動するとき知っておかなくてはならないものだ。

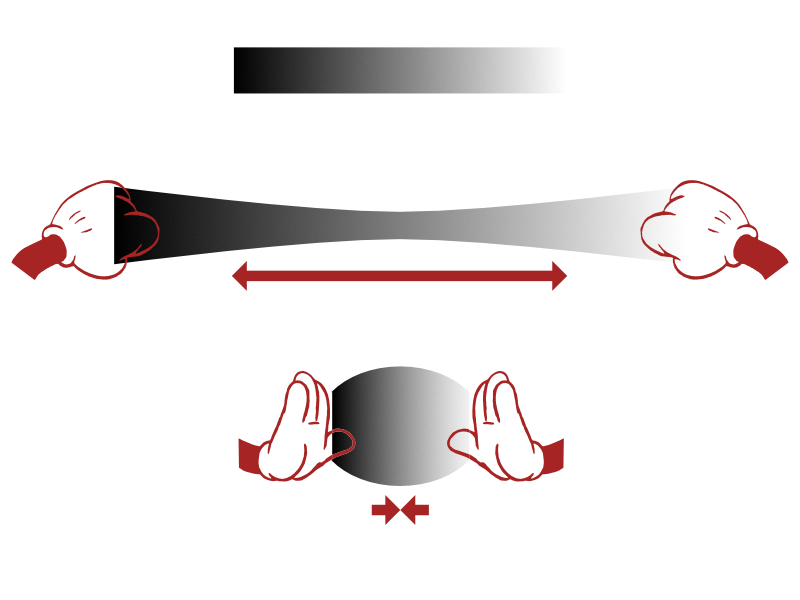

コントラストと応答特性の違いは、応答特性で暗から明への変化が性格づけられているまままに、どれだけ階調の幅を圧縮するか引き延ばすか決定するのがコントラストだ。

幅広のゴムに暗から明に変化するグラデーションが描かれているとする。このゴムを引き延ばすと暗と明へゆっくりと徐々に変化しているような見えるだろう。逆に圧縮すると、暗と明の変化が急激に変化して見えるだろう。

このとき暗から明への変化の性格=応答特性はそのまま、変化全体が引き伸ばされたり圧縮されている。

応答特性は前掲の模式図のように、[平均的・直線的に暗から明に変化するグラデーション][暗がゆっくり変化し、急激に明へ転ずるグラデーション][暗から急激に明るく変化したのち、もっとも明るい値までゆっくり変化が続くグラデーション]等々さまざまに性格づけられている特性だ。

応答特性の操作はオーディオの高音・低音調整やイコライザーの操作に似ている。同じ音源でも音色を調整することで高音・低音、イコライザーならさらに細分化された帯域を強調したり弱めたりして違う音色にすることができる。

現像ソフトでは[トーンカーブ]のユーザーインターフェイスで操作することができる。操作の手順としては、トーンカーブで応答特性を決定してからコントラストで階調の幅を圧縮するか引き延ばすかして更に調整するのが(一応の)セオリーだ。

・

実例を挙げる。各画像はクリックで拡大できる。

このように応答特性を変化させるだけで写真の調子が激変する。

次に[明るさの最小値、最大値、中間値]の変更について触れる。こうした機能を持たないRAW現像ソフトがあるが、ハイダイナミックレンジ処理の[ハイライト][シャドー][ホワイト][ブラック]のコントロールを操作することで、バックグラウンドで応答特性こみで擬似的ではあるが似た結果を得られることがある。

難解になりがちなので操作例を動画で掲載する。

このように劇的に変化しがちなので、操作の自由度と画像変化を緻密にするためコントラストを落とすなどの例を以下に掲示する。

▼

[色相、彩度、明度の特性]は次のようなユーザーインターフェイスで操作できる。

前述のように、色と明暗は不可分のものなので[暗から明への明るさの特性]を操作すると色全体が既に影響を受ける。

したがって、[暗から明への明るさの特性]を操作する際は色の変化に注意しなければならないし、色を調整するユーザーインターフェイスで特定の色域を変化させると全体の[暗から明への明るさの特性]に影響を与えることにもなる。

色は彩度を上げ下げするだけが調整ではない。

作風やスタイル、雰囲気の演出の例としてここ十年くらいアメリカのドラマや映画などで使用された特定色域の強調、これによってスチル写真にも影響を与えた[色相、彩度、明度の特性]をシミュレートしてみる。

スライダーで変化の具合がわかる。

この色の傾向に加え、暗部を赤から紫へシフトさせてネガカラーの古いプリントにありがちな色味をシミュレートしてみる。

・・

ここまで「準備、計画、撮影、現像を切り離して考えられない」理由と、撮影に至るまでに何をして撮影時に反映させるか例を挙げて説明した。

だが、これだけが写真撮影でないのも事実である。不意打ちについて話をしなければならない。

・

私たちに内在する「理想」が写真の出発点であるのは説明した通りだ。理想は現実の世界を参照することで記憶されたものや目の前の出来事で触発されたりしてかたちづくられる。このほか過去の経験やうまれついて持っている特性も[理想]に影響を与えている。

未知のもの、経験がないものが不意打ちのように現れるのは常で、過去から培ってきた[理想]で対応できる場合もあれば、まったくできそうにない場合もある。

「理想」に与える衝撃は「理想」を更新する唯一の手立てと言えるが、うまく写真にまとめきれず手に余ることが多いだろう。こうしたとき理想化・最適化のためRAW現像ソフトの機能をフルに試してみるのをお勧めする。

「手に余る」とは、どのように過去の[理想]と折り合いをつけたらよいかわからないのであって、これは理想化・最適化の方法論がわからないのを意味する。わからないのだから、RAW現像ソフトの機能をフルに試すといっても「どこをどうしたらよいかわからない」はずで右往左往するかもしれない。

こうしているうちに(何時間かかるか何日かかるか別として)新たな価値観と理想の発見がある。作風とスタイルの新展開がはじまる。

準備、計画の重要性は変わらないが、心が動いて撮影したのに手に余る写真を失敗と位置付け放棄するのはあまりにもったいない。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.