内容が古くなっている場合があります。

2017年に書いた[DCI-P3広色域デバイスの普及とsRGB(https://pixel-gallery.xyz/2017/02/03/dci-p3%E5%BA%83%E8%89%B2%E5%9F%9F%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%99%AE%E5%8F%8A%E3%81%A8srgb/)🔗]という記事を筆頭として色域に関する記事へのアクセス、リンクがとても多い。これは記事を書いた直後からの傾向なのだが、最近ますますアクセスが増えているので世の中で関心が高まっているのかもしれない。

この記事では「色域」と色域の運用を説明するが、どちらを理解するにも最終的には「色とは何か」からはじまり「色の特性」をわかっていないとならないだろう。「色とは何か」と「色の特性」については当記事では触れないが、自習されることをお勧めする。

そもそも色域とは何か。

ディスプレイがブラウン管だった時代も液晶になっても、ディスプレイだけでなく映画館のスクリーンに映し出せれる映像や繁華街の大型ビジョンなども、限られた範囲内の色しか発色して表示できない。

となると、表示できる範囲はR(レッド)G(グリーン)B(ブルー)の三原色を頂点としてどの範囲なのかを示されなけばディスプレイ等の画像を表示する機器の特性がわからない。また映像(静止画・動画)の規格として、どこまで色の範囲を使用しているか、それをどのディスプレイで表示するか双方を規格化しておかないと困ることになる。

さらに映像を記録するためのカメラ、記録され映像を編集する機器やソフトウエアにも同じことが言え、これらから書き出される作品は表示する機器に合わせて出力してやらなければならない。

表示機器だけでなく、映像にまつわるすべての環境で表示できる色の範囲、表示させたい色の範囲を管理する必要があるのだ。

そこで「色域」という概念と規格が求められた。

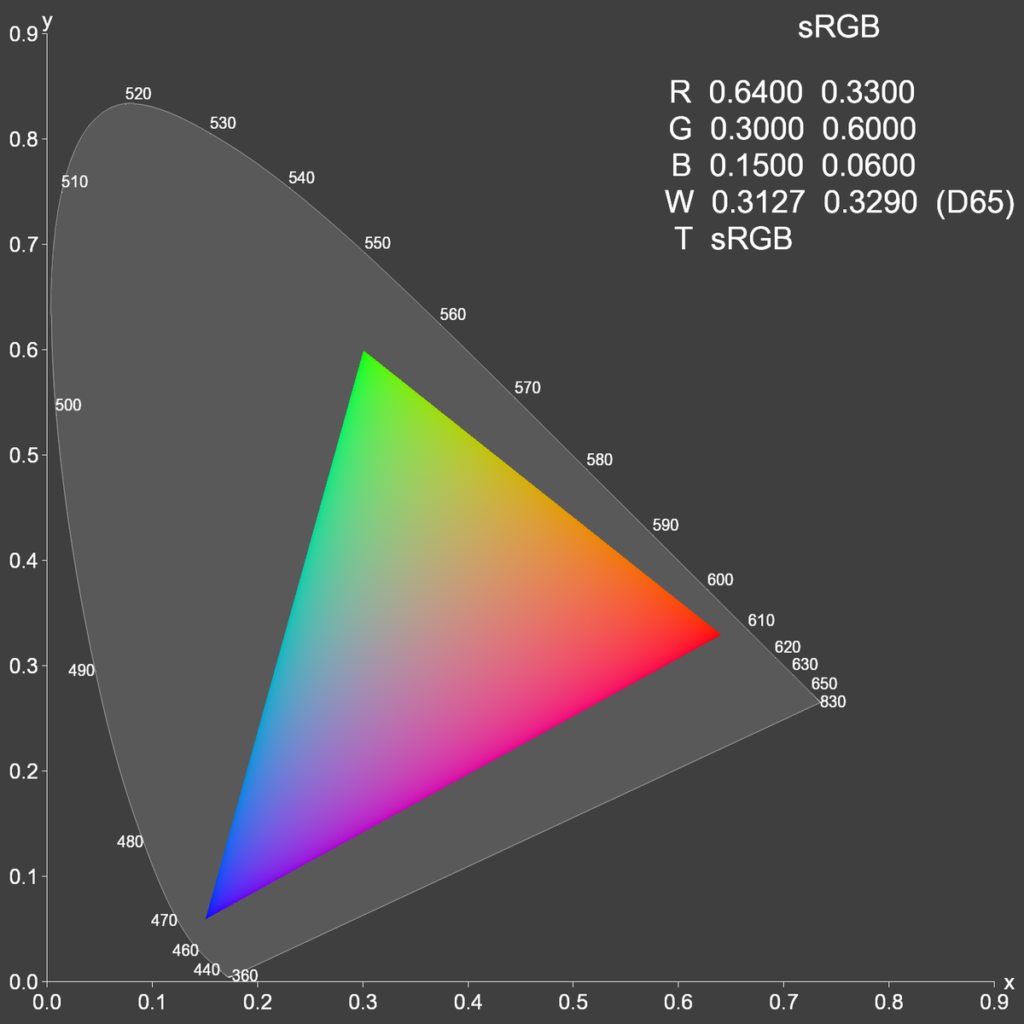

上図はsRGBという色域の規格で表示できる色の範囲を示している。sRGBはPC等のディスプレイで業界標準として使われてきた規格で、かなり古い時代のハードウエア性能に準拠しているため現代の感覚では表示できる色の範囲がかなり狭い。

かなり狭いのだが、まあどうにかなるだろうとされてきて、まあどうにかなったから現在まで残っている色域だ。

ではsRGBの色域=上図の三角形の外側にある色はsRGBディスプレイではどう見えているのか。

ここで注意したいのは

1 図に示した色域はsRGBの色域のすべてであり、ディスプレイ等の取説などに示されているsRGBカバー率なら100%の範囲である。つまりほとんどすべてのカバー率100%に満たないディスプレイでは更に表示できる色の範囲が狭い。

2 カバー率100%のディスプレイを使っていてもカバーされていない色は表示できないし、そもそもこのページを見ている人の環境とディスプレイの調整が厳密に管理されていると信じるにたるものがないので、ここに「上図の三角形から外側にある色はこのように見えている」と実例を示すことは困難であるし、どこまで意味があるかわからない。

の2点だ。

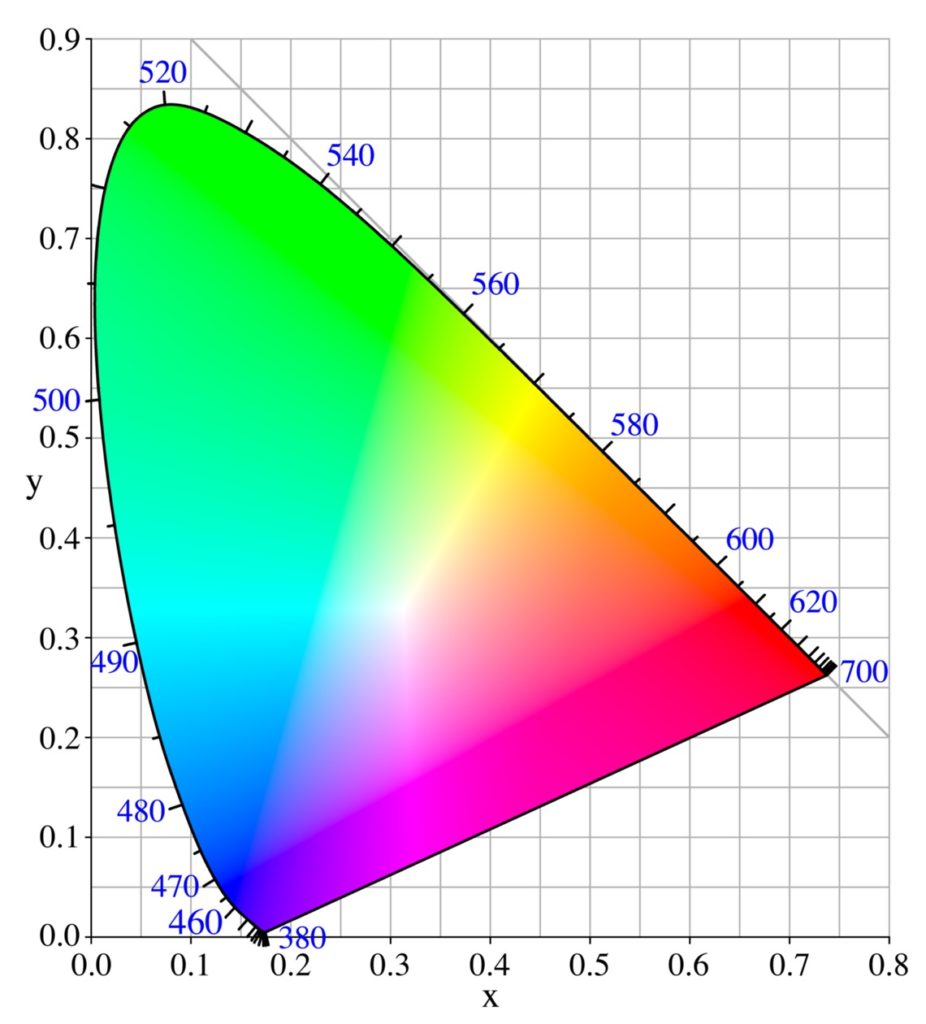

だがもちろんsRGB規格の外側にも色は存在する。こうしたすべての色の範囲を[色空間]と呼び、さまざまな表現方法があるが以下のような形式で表しているのを見たことがあるだろう。下図の色のグラデーションで示されている範囲が色空間だ。

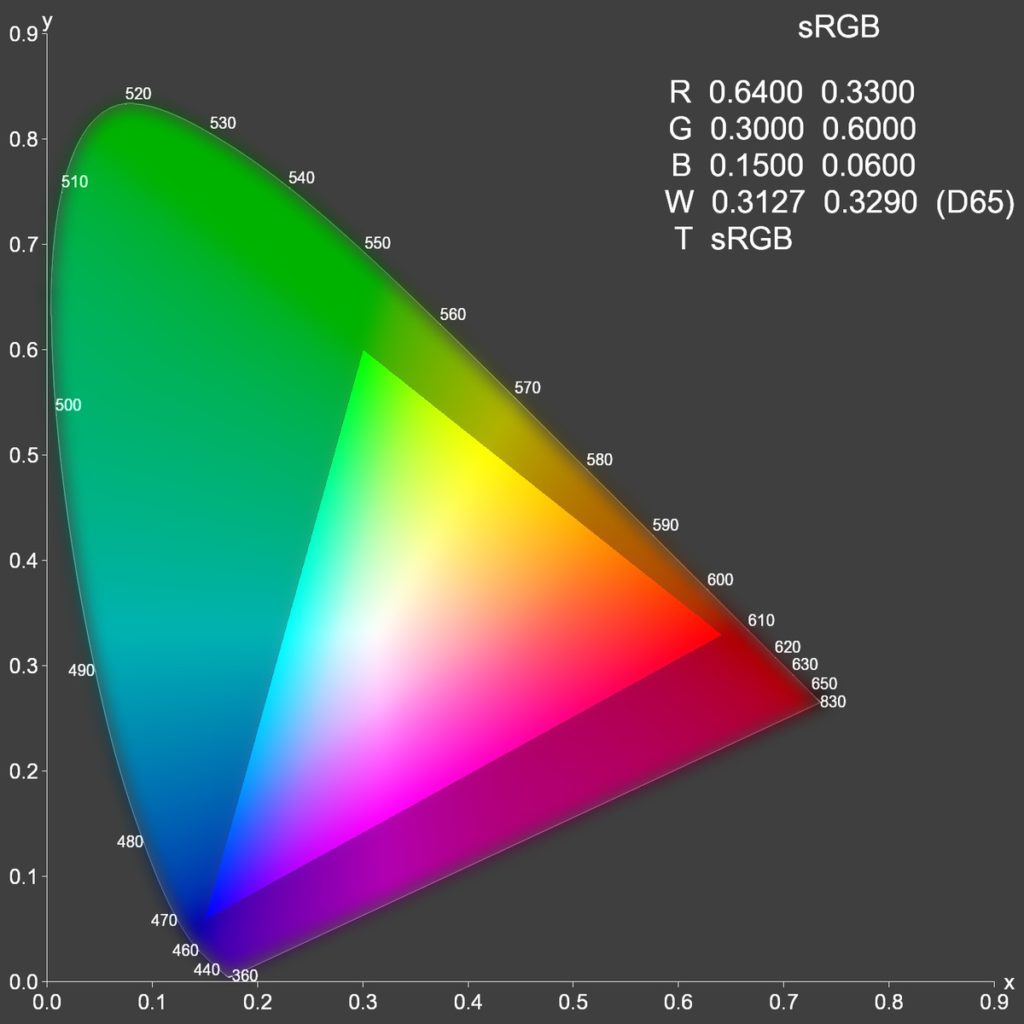

さて先ほどのsRGBの色域を色空間にマッピングしてみよう。

仮にsRGBカバー率100%のディスプレイに、sRGBの色域の外側つまり表示できない色を入力したなら、色域で表示可能な(雑な言い方をすると三角形内のどん詰まり)の色で表示される他なくなる。こうして限界を超えて色が表示できない状態を色の飽和と呼ぶ。

sRGBカバー率100%のディスプレイは稀であるし、100%カバーしている機種でも正確に調整され尽くされていなければ意味がないだけでなく、100%以下のありふれた機種ではRGBそれぞれの方向にどれだけsRGBの規格をカバーできているかばらばらである。

カバー率が100%以下ならsRGBの色域を表す三角形を均等に縮小した範囲になる、という訳ではないのだ。

世の中にはsRGB以外に、AdobeRGB、DCI-P3等々色域の規格が定められていて、これらに適合させてカバー率をうたったディスプレが存在しているが、いずれであってもここで説明したsRGBとsRGBを採用するディスプレイの関係同様である。

ここまでをまとめてみよう。

色域とは、機器が取り扱える色の範囲を示す規格だ。だがその色域を100%再現できる機器ばかりではないのでカバー率が示されるのが通例だ。カバー率が示されていても、RGB各方向へ均等にカバー率が減っている訳ではない。

色域の定義は、人間が感知できる色=可視光線で表される色のすべての領域を示す色空間のなかで行われる。色域は色空間内に座標として示される。

ということになる。

sRGBは古臭い業界標準であるとか、他にAdobeRGB、DCI-P3など様々な色域の規格があると書いた。

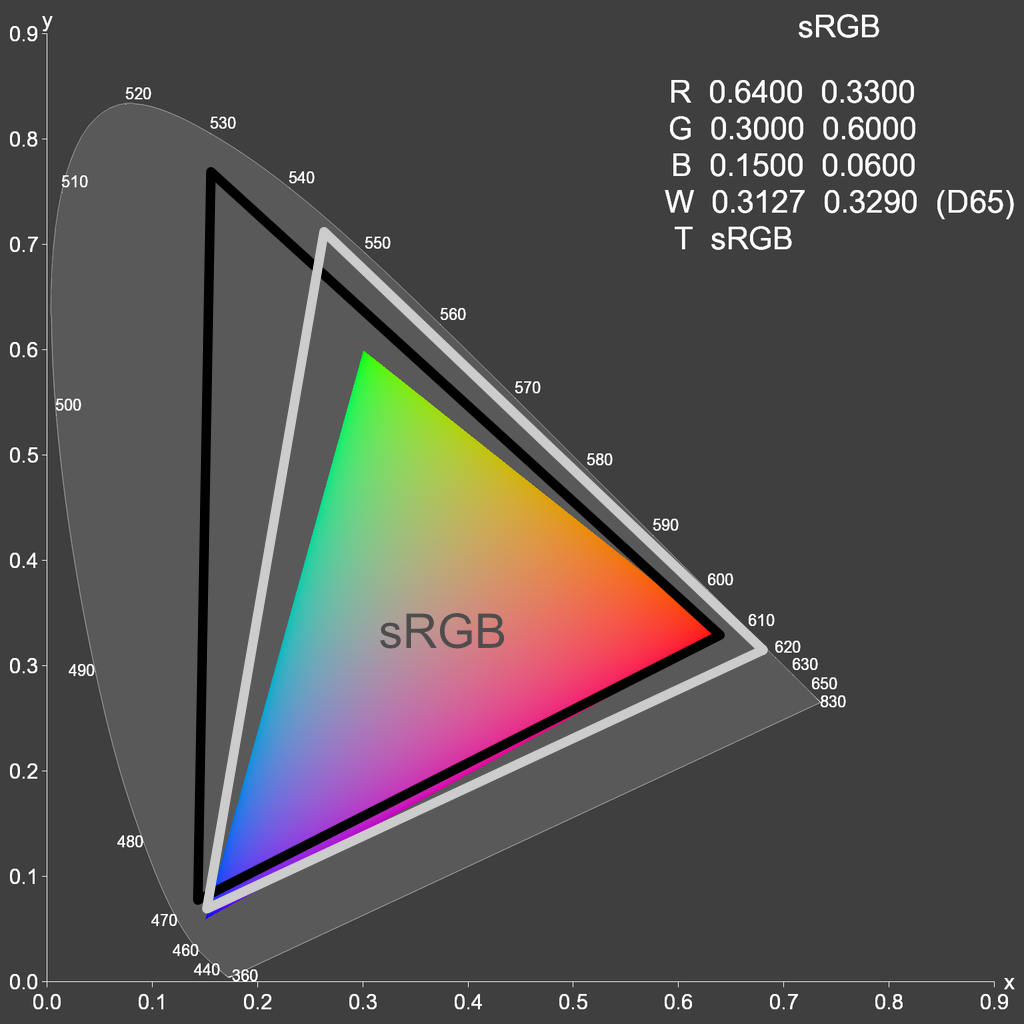

下図、グレー枠内がDCI-P3、黒枠内がAdobe RGBの色域だ。

AdobeRGBもまた古い規格ではあるがsRGBより広く、特にG(グリーン)側への広さが顕著な色域の規格で、商業印刷物がカバーしている範囲とほぼ等しく、デジタル環境では商業印刷物に使用する写真や図版の制作や管理、DTPで用いられる規格だ。

またDTPで使用される規格で、さまざまなハードウエアの性能が低かった時代からAdobeRGB準拠のディスプレイ等がつくられてきたこともあり、商業印刷だけでなく高品質に色を再現したいケースで一般的に使用される色域でもある。ただし、写真、図版、印刷など静止画の分野で使われるのが普通で動画は歴史的経緯からも別の規格が使用されるのが普通だ。

現在映画(デジタルシネマ)では映画用ネガフィルムの特性に似ているとされるDCI-P3という規格が用いられるようになっている。DCI-P3は赤の領域が広い点に特徴がある。

昨今DCI-P3に注目が集まるのは、Apple社のデバイスがsRGBではなく広い色域を持つDCI-P3規格を採用するようになり、Apple社に限らずスマートフォンやタブレットの液晶もまたDCI-P3に準拠したものの供給が増えたからだろう。

つまりsRGBディスプレイでWEBコンテンツや配信される動画を観ている人より、いまどきはDCI-P3環境で観ている人のほうが多いと言えるかもしれない。これがsRGBは業界標準だが古臭い規格とした背景だ。

そしてここでも問題になるのは、sRGBに準拠するようつくられた画像やコンテンツはDCI-P3環境でどう見えるのか、逆にDCI-P3に準拠するようつくられた画像やコンテンツはsRGB環境でどう見えるのか、だ。

sRGBを説明する際、色域からはみ出している外側の色は「飽和して見える」つまり限界どん詰まりの位置の色に丸められてしまうと書いた。いくら多様に変化していたり、こうした外側の色が物体の質感をこまやかに描いていても、飽和して限界いっぱいの色でしかない。

sRGB環境でDCI-P3に限らずAdobe RGBなど広い色域の範囲を表示しようとしても再現できない色があるのは同じであり、こうした色が描き出す質感もまた再現できない。

逆にsRGBに準拠するようつくられた画像やコンテンツはDCI-P3環境でどう見えるのかとなると、広大な色の範囲を表示できる能力のうち狭い範囲のみ使うだけであり、sRGBを念頭に意図したとおりに表示できる。

このためDCI-P3に対応できるディスプレイを使用している人が(きっと間違いなく)多いだろうと思われても、なかにはsRGB環境で表示する人もいるだろう考えざるを得ずWEBではいまだにsRGBで画像をつくるのが標準とされている。

なのだが、プロに限らずアマチュアが作成する動画の色域のことをかんがえるとWEB上の静止画や図版もDCI-P3準拠でよいのではないか(sRGBの色域を超える色を使用してもよいのではないか)と私は考えはじめている。

色域というか色について日々考えることが多いと、単に派手な色、濃い色、彩度が高い色の問題だけでなくsRGBの色で定義しなければならない色域は狭すぎると感じずにはいられないのだ。

これが現時点の色域をめぐる状況だ。

次に自分が意図した色をプリントしたり、誰かのディプレイで表示させるにはどうしたらよいかへ話を進める。

自分が意図した色とは、自分が使用しているPCやタブレットなどデジタル環境を使用して見て納得している色である。色をデジタルで編集したり保存するとき、色固有の値を扱っていても、この値を選択するにはディスプレイで確認するほかない。

そのディスプレイは表示できる色域に限界があり、色そのもの明るさコントラストといった調整が必要で、こうした特性はディスプレイを使用する場の環境光の明るさと色温度の影響を受けるし、工業製品であるディスプレイは時とともに性能が変化または劣化する。

最低限必要な調整については専門書やくわしく説明しているサイトを参照してもらいたい。そのうえで、使用する色域と同じ規格に準拠したディスプレイの使用は最低限求められる必須項目である。

厳密主義で言うなら……sRGB画像をつくるならsRGBディスプレイ、Adobe RGB画像をつくるならAdobe RGBディスブレイ、DCI-P3画像をつくるならRGBディスプレイだ。

先ほど、

「sRGBに準拠するようつくられた画像やコンテンツはDCI-P3環境で見ると、広大な色域の一部を使うだけなので特に問題はない」

とした。

それなら狭い色域の画像をつくるとき広い色域のディスプレイを使うのは問題ないように思えるが、広い色域を表示できるディスプレイで作業をするとき狭い色域を超えた色を見て選択している可能性があり適切とは言い難い。

画像を点検したり編集しているときもそうだし、Adobe RGBなどからsRGBに書き出す際のプレビューのチェックもそうだ。

不適切なディスプレイで作業して画像を書き出しても大勢に影響ないとする人はいるし、実際にこうした画像は多数存在しているだろうが、厳密を求めるなら書き出す画像の色域と作業に使うディスプレイの色域は一致させたい。

だが現実は、DCI-P3でWEBを閲覧している人が圧倒的多数になった現代ではWEB関連の画像制作はDCI-P3ディスブレイで行なってもよいと思う。

また特定の色を特定の色として定義し、異なる環境でも可能な限り同じ色とするためにカラープロファイルを画像に埋め込んでおきたい。(WEBメディアでは、あまりに多様なディスプレイで画像が見られ、ほんのわずかでも容量を減量したいため、ブラウザが画像プロファイルを無視するようになっているケースが多い。初手から正しい色を表示するのを放棄しているのだ)

アナログな環境で色を誰かに伝えるとき「赤で塗ってください」と言うだけでは事足りない。なぜなら「赤」の定義、解釈は人それぞれなので私が思っている赤とあなたが解釈する赤は別物になりがちだからだ。

このため私が指定したい赤を、色見本のカラーチップから探して誰かに渡すのがもっとも確実な色指示の方法になるだろう。

デジタルでも同じで、RGBそれぞれの値たとえばR(200) G(50) B(100)と言っても

この記事を見ている人の目の前にあるディスプレイで私が見ている色と既に違いがあって当然なように、私が意図した色そのままを伝えるのはとても難しい。

ディスプレイ以外の機器にも、それぞれ特性がある。カラープリンターに特性があるのだから、商業印刷用の製版から印刷まですべてに渡る機械にだって特性がある。

カラープロファイルとは、画像をつくった人が目で見て決めた色と、これを受け取って再現する人の間の伝言ゲームに齟齬をなくすためのカラーチップのような働きをする。

制作者のディスプレイ環境で特定の色がどのように見える色だったかを書き留めたプロファイルが画像ファイルに埋め込まれ、これを再現する環境(単に画像を見る人のディスプレイであったり、印刷所の製版機、校正環境、本刷りの印刷機であったり)で、これらの機器の特性が記録されたプロファイルと付き合わせて色を正しく解釈できるようにしている。

コンシューマー(家庭)用のプリンターはRGBデータを受け取ってY(イエロー)M(マゼンタ)C(シアン)K(キープレート/実質=黒)(+数種のインク)でかなり意図通りに印刷できるようつくられているが、商業印刷ではDTPでRGBデータをYMCKデータに書き出し入稿しなければならない。

ディスプレイはYMCKのデータのままでは表示できない(なぜなら液晶ディスプレイはRGBの画素を使って色を表示している)し、特定の色をRGBの値からYMCKの値へ置き換えのはかなり難しい。DTPではこの段階で既にむつかしい伝言ゲームを行なっているうえに、まったく異なる入稿先の印刷システムへも色を伝言する必要がありカラープロファイルは必須になる。

色の伝言ゲームは商業印刷をする人たちが重視するもので、趣味で写真や画像を楽しむ人々にとっては関係ないものなのだろうか。

どれくらい必要か人それぞれだろうが、ディスプレイで見た色を別のディスプレイでも同じように表示させたかったり、色の見た目を変えず印刷したいなら頭の片隅にカラープロファイルの仕組みを置いておくのがよいだろう。

一眼レフなど静止画のカメラはAdobe RGBより広大な色域をRAWデータに保存できる。これを便宜的にAdobe RGBとするか、さらに狭いsRGBとして保存できるようにしている。これらには、カメラの特性とともにどの色域を使っているかカラープロファイルが埋め込まれている。

スマホで撮影して保存したJPEG(一部のソフトではRAWデータも保存できる)にもカラープロファイルが埋め込まれる。

これらも色の一貫性を可能な限り維持させるため必要なのだ。

ただしSNSへの投稿など投稿先でカラープロファイル(およびExif情報)を取り除いて表示するサービスでは、これをディスプレイで見てもダウンロードして印刷しても色の一貫性が維持できなくてあたりまえと割り切らなくてはならない。

色域について、私たちはどう付き合い、どうしたらよいかは色をどこまで正確に表現したいか次第である。

画像をまったく制作しない人は、コンテンツをつくった人の意図通りディスプレイに表示されるだけでよいだろう。なかには色に頓着しない人だっている。

写真やイラスト等を商売にしている人は、他の環境でどう再現されるか気にせずにいられないのでディスプレイの選択や調整に慎重になるが、これらを趣味としている人には自己流めちゃくちゃ派がけっこう存在している。

色にこだわっているという人でさえ、ディスプレイの輝度や彩度やコントラストを自己流の調整でめちゃくちゃにしているケースが驚くほど多い。

したがって画像の色を正確かつ一貫して管理したい人向けのアドバイスになるが、複数の色域へ出力するならディスプレイもまた複数必要になるし、正常に表示されるように正しく調整してディスプレイのカラープロファイルもまた作り直さなければならない。

複数ディスプレイが必要とはいえ2台から3台がせいぜい現実的な台数だろう。異なる色域へ切り替え可能な機種だってある。ただ色域の切り替えは管理と運用が煩雑になるので、商業印刷とWEBメディアが主ならAdobe RGBディスプレとsRGBもしくはDCI-P3ディスプレの2台を使うのがやはりよいと思う。

AppleのiMacは2013年頃はsRGBカバー率100%超えの色域でAdobe RGBには足りなかった。sRGBをほぼ完全に網羅しているのでWEB用の画像を制作するには文句ない環境と言えた。

これが2017年頃の製品ではsRGBカバー率100%超えかつDCI-P3ディスプレイ、Adobe RGBカバー率80数%といったレベルだ。

これはsRGBディスプレイとしては色が大幅に見えすぎているのを意味し前述の厳密主義で不可だが、DCI-P3ディスプレイが普及している現実では最高の画像制作環境と言える。そもそもWEBメディア制作の場でiMacが多数使用されているのだから問題ないだろう。

ではiMacがあれば商業印刷のAdobe RGBも対応できるのか。

実は、Adobe RGBカバー率80数%のiMacより高いカバー率をうたっているAdobe RGBディスプレイのほうが「?」な表示をする例を私はいくつか経験している。したがって低品質のAdobe RGBディスプレイを使うくらいなら最近のiMacを使うほうがよっぽど結果がよい。

ただし高品質でAdobe RGBカバー率も高いディスブレイがあるなら更に結果がよいのはとうぜんなのでダブルディスプレイで運用すべきだ。

iMacを例にしたが、これは他社製ディスプレイにも共通する。

iMacの5KディスプレイかつDCI-P3、下手するとAdobe RGBに肉薄する性能と同様の傾向を他社製ディスプレイは下手なAdobe RGBディプレイより色が見える。

あとは調整とプロファイルの運用と適切な色域の画像を出力すればよい。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.