内容が古くなっている場合があります。

新型コロナ肺炎が世界的に蔓延する事態となって、我が国でも外出の自粛だけでなく事業所の休止が実施されるに至り、カメラメーカーのサービス拠点も続々と閉鎖された。

さらに深刻なのは、センサー清掃に欠かせないエタノールまたはIPA(イソプロピルアルコール)が、消毒需要の増加や買い占めによって手に入りにくくなっていることだ。このため事務所や自宅でセンサーの清掃をしていた方のなかに、備蓄分のアルコールが絶えたケースがあるかもしれない。

こうした事態に助言できるグッドアイデアはないが、いまもっとも必要としている医療機関や難病等の患者や介護の方々にエタノールが行き渡るよう優先すべきで、しばらくはRAW現像時の処理やアウトプット後に画像編集ソフトでデータ上のゴミ取りをするほかないかもしれない。

かなり割高にはなるが、光学機器用洗浄剤が用品メーカーや修理業者から発売されているのでこうした製品を使うのもよいかもしれない。これらはアルコール系のものもあれば、他の溶剤を主剤にしているものもある。

(私に限ればアルコールについて今のところ心配はないが、撮影の予定が消えるなどいろいろ不自由な日々の真っ只中にある)

という時代を皆さんとともに生きているわけだが、話のついでにエタノールやIPA(イソプロピルアルコール)を使ったセンサーの清掃、その他光学機器の清掃について触れておこう。

エタノールではなくIPAを使うセンサー清掃(もしくはレンズ、フィルター等光学機器清掃)とは、エタノールとIPAを混合して脱脂洗浄能力を高めつつ揮発速度を調整する手法だ。

IPAはエタノールより脱脂力があり洗浄力が強く揮発性は更に高い。揮発性が低いと、いつまでもセンサー等が濡れた状態で微々たる差とはいえ作業効率にけっこう影響する。だが揮発性が高すぎると、濡れた状態で汚れを浮かせ、ホコリを絡め取る湿式清掃が忙しくなり、場合によっては汚れやホコリの除去前に乾燥してしまう。

そこでIPAより揮発性が低いエタノールをブレンドする。

プレンドの比率は1:1程度またはIPAが多めでもよいと思う。作業しやすく清掃効率が高い、各自の実態にあった比率にすればよいだろう。

必要な用具

・無水エタノールまたはIPA(イソプロピルアルコール)、あるいは両者を混合したもの。

・アルコールを適量ずつ使用するためのハンドラップ

・シルボン紙

・シルボン紙を巻きつける棒

・清掃まえにおおまかにホコリを飛ばすブロワー

注意すべきこと・やってはならないこと

・特にセンサー清掃では、作業する室内はホコリがすくなく急速な空気の流れがない場所でなければならない。(室内に漂う微細にホコリが再付着するため)

・特にセンサー清掃では、作業する際は服に付着したホコリ、人体から落ちるホコリ、手指等の脂に注意しなければならない。(室内のホコリとともに、服や体から落ちるホコリが再付着するため)

・特にセンサー清掃では、清掃前に使用するブロワー(手動)の代わりに、まちがっても圧縮空気を用いるダストブロワーをスプレーしてはならない。センサーにスプレーを使用するとガスの付着、表面への傷、内層の損傷に高確率でつながる。

×粘着性がある樹脂にホコリを付着させる器具(棒またはスティック)があるが、センサーに限っては保護ガラスを持ち上げ湾曲させ破壊、センサー全体を動かしてしまうなどまったくお勧めできない製品だ。

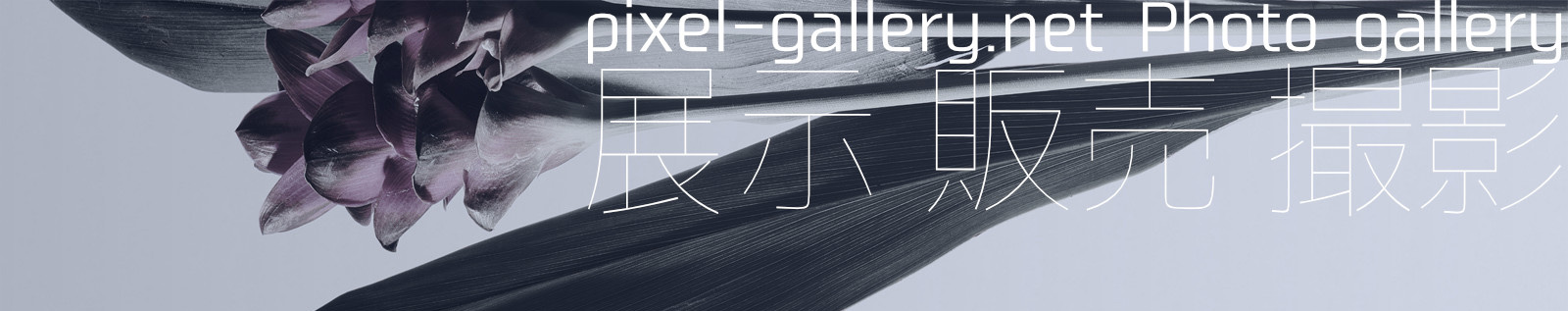

用具をつくる

シルボン紙を巻きつける清掃棒は菜箸か割り箸をカッターナイフで削ってつくることができる。

まず空間と機材を清潔にする

作業する室内は掃除した直後だと空気中にホコリが漂っている可能性が高い。またエアコンの吹き出し口から直接風が当たる場所はホコリが機材に吹き込む恐れがある。

衣服はホコリが付きにくく落ちにくいもの。自分自身の体も清潔な状態にしておきたい。

センサーを清掃するなら、レンズまたはボディー側キャップがついたままの状態でブロワーまたは圧縮空気を用いるスプレータイプのダストブロワーでマウント周囲を中心にホコリを吹き飛ばしておく。フィルター等はそもそもむき出しだろうから、そのままホコリを吹き飛ばす。この段階は圧縮空気を用いるダストブロワーを使用できる。

センサー清掃の場合、必要によってはシルボン紙とアルコールでボディーの気になる部分を拭っておくとよいだろう。

その後、カメラの操作手順に従ってセンサー清掃に入る。

!要点!空気中の浮遊物、衣服や人体から出るホコリ、カメラボディーやレンズ鏡胴の汚れに気をつけよう。

むき出しになったセンサーの扱い

まず開口しているマウント側を下に向け、ブロワーでフランジバック部のホコリを落とす。一眼レフではミラーアップする清掃モードに入る前、レンズをはずした直後に行うのがよいだろう。

続いて、清掃モードに入りセンサーはむき出し状態になる。

センサーは極薄の保護ガラスの下に本体があり、センサーの傷と言われるものは保護ガラスが傷ついたり割れたものを指すのがほとんどだ。保護ガラスはセンサーと一体のパーツになっていれば(あるいはユニット交換以外対処法がないなら)異常が生じたとき部品交換では済まないし、センサーごと交換になればかなりの金額が必要になるので気をつけたい。

また保護ガラスの下にあるセンサー本体を傷つけてしまうケースもあるようだし、保護ガラスの下にホコリを吹き込んでしまいセンサー交換になるケースもあると聞いている。

シルボン紙にアルコールを含ませて清掃するまえに、ボディー内とセンサー面にブロワーを使うが間違っても圧縮空気を用いるダストブロワーを使ってはならない。昔ながらのゴム球を押す手動のブロワーを使わなくてはならない。

このときもマウント側を下に向けて、ブロワーの先がセンサーに着かないよう気をつけながらホコリを吹き飛ばす。

!要点!センサーの傷はカメラごと買い替えたほうが結果的にお得になる場合もありうるので慎重のうえにも慎重に。すこしでも懸念があったり、自分で対処できそうもないなら無理をしないほうが賢い。

シルボン紙の巻きつけと清掃

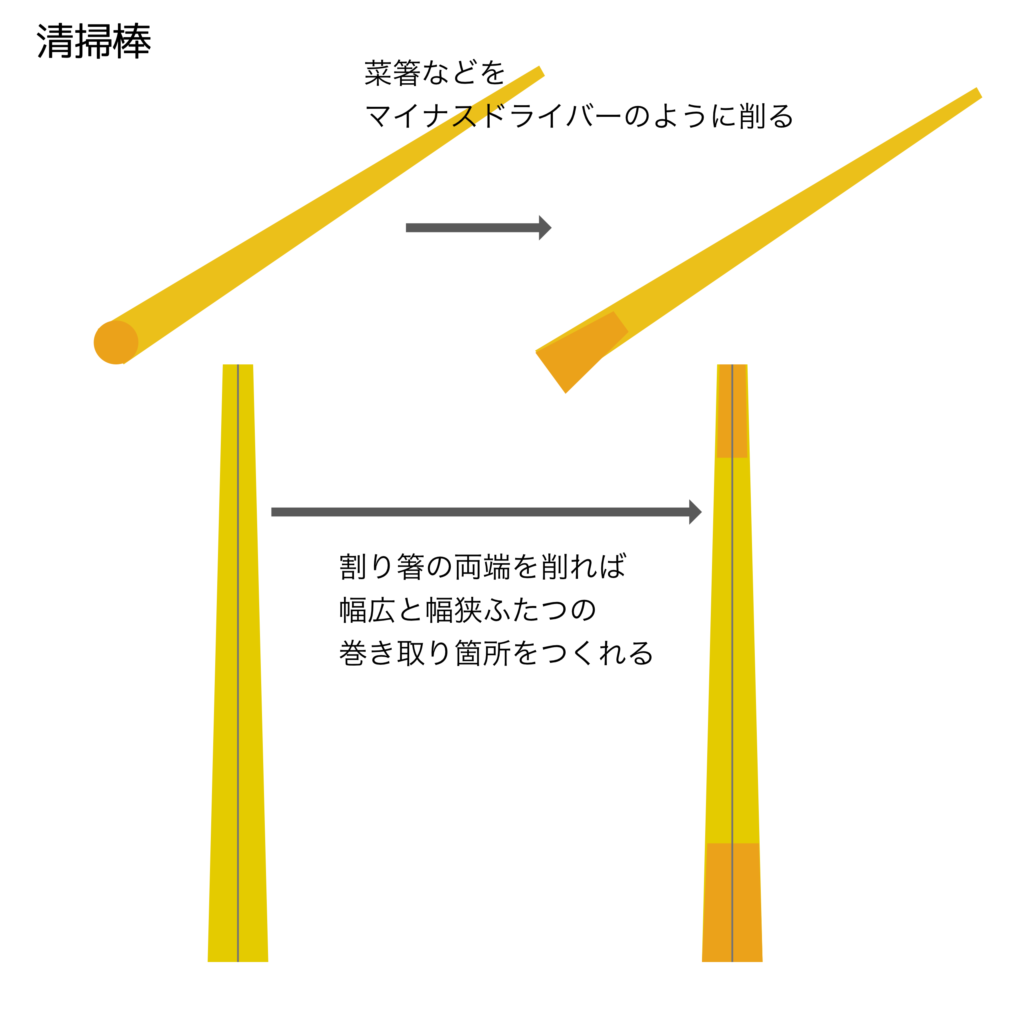

割り箸を使った清掃棒なら両端を削ることで[細][太]二種類の清掃面がつくれる。センサー清掃で顕著で他の清掃でも言えるのは、何回も行きつ戻りしながら拭き取ると汚れ落ちが悪く、溶解した油脂や浮き上がったホコリが別の場所へ移動するばかりということ。できるだけ少ない移動量で清掃するため、可能な限り少ない軌跡で拭き終えられる幅広の清掃面が理想だ。

しかし使い勝手もあるし、使う人のクセも影響するので、未経験者は割り箸の先(食品をつかむ側)程度の幅からはじめるのがよいだろうし、これが都合よければ敢えて太い幅広側を使う必要はない。

!要点!センサー、レンズ、フィルターともに中心部から渦巻き状に外側へ拭き取って行く。行きつ戻りしながら拭き取ってはならないし、同じ箇所を何度も通過する拭き方もまずい。

シルボン紙の扱い

シルボン紙には表と裏がある。ざらついている側が裏、ざらつきが少ない側が表だ。裏側を使うと極端に作業効率が落ち、いつまでもホコリを絡め取ることができない。

シルボン紙は束になっているので取り出すのが難しい。あらかじめ清潔な容器へ移しておき、(それでも取り出しにくいかもしれないが)1枚ずつ使うようにしたい。

シルボン紙の清掃棒への巻き方を紹介しているサイト、動画は多く間違った方法を教えているものはないようなので、いずれの説明に従ってもよいだろう。

もし清掃棒に巻きつけた状態で、シルボン紙がほどけて使いにくいようならパーマセルテープ等を使い手元で固定するとよい。慣れてくるとテープ固定は必要なくなるだろう。

ハンドラップから取るアルコールの量は、第1回めの拭き取りで気持ち多め、2回目以降適量にする。最初は拭き取る意識より、やさしくアルコールで汚れを浮かすつもりで。この第一工程が終わったら、シルボン紙を替えて2回目、3回目の拭き取りをする。

力を入れても傷などの危険性が高まるだけで汚れやホコリが取れやすくなる訳ではない。やさしく拭き取る、やさしく撫でる感覚を忘れずに。

ここまでやったら、ホコリの状態を点検する。

!要点!最初はアルコールをやや多め。1工程ごとチェックするのではなく、初回は多め、通常量、通常量……とやさしく作業してからチェック。次回以降は1回ごとチェックでよい。多め、通常量といっても、そもそもべちゃべちゃはダメ。

ホコリの取れ具合を点検

レンズを装着して最も絞り込んで白い無地の紙を撮影する。

F16程度より22以上、扱いやすいサイズのレンズということでは標準系マクロ(マイクロ)がよいと思う。撮影するのは白い無地なら紙に限らず、液晶ディスプレイに100%の白画像を映し出してレンズを密着させて撮影する手もある。

カメラ側のISO感度は高め、オート露出で露光補正を+にしておくと白紙(またはディスプレイ上の白)の撮影とチェックが簡単になる。撮影するとき手ブレしてもホコリはセンサーに付着しているのでなんら問題はない。

カメラの背面液晶で全体像を見て、その後拡大して隅々までチェックする。

ホコリの位置は背面液晶に映し出せされた像の逆像の位置にあるので、上ならセンサーの下、右ならセンサーの左……になる。

ホコリを追い詰めて行く、やめどころを見極める

チェックしたあとは、また最初に戻りセンサーの拭き取りをする。以後は第1回目のように多めにアルコールを使う必要はない。また全体にホコリが散らばっているなら別だが、特定の位置にだけホコリがあるならセンサー全面を拭き取る必要はない。

ホコリがありそうな位置にのみシルボン紙を使う。センサー全面にわたってシルボン紙を移動させると、ホコリがやたらに移動するばかりで作業効率が悪くなる。

いつまで経ってもホコリが取れない場合は次に挙げる可能性を疑う。

1.しつこいホコリが付着している。

2.ホコリではなくセンサーの傷などの影である。

3.ホコリが移動しているなら粘着性か、掃除がうまくいっていないか。

4.ホコリや汚れは存在せず、レンズ後玉に汚れなどが付着している。

5.その他。

[3.ホコリが移動しているなら粘着性か、掃除がうまくいっていないか。]粘着性だとしたら、再びやや多めのアルコールで優しく浸してみる。掃除がうまくいっていないなら、空気中や衣服人体からのホコリ、フランジバック内からのホコリ、力の入れすぎ、1工程で何度も同じ箇所を拭いている──などを疑う。

[4.ホコリや汚れは存在せず、レンズ後玉に汚れなどが付着している。]これは私も経験したが、レンズの後玉に水溶性の何かが広がったようなシミがあり、これがセンサーに広がる影?または汚れのような像をつくっていた。悪天候時にレンズ交換せざるを得なかったのがレンズそのものが汚れていた原因。

ホコリや汚れが取れないからといって深追いは禁物。深追いしてはならない。ホコリが移動しているなど、いずれは除去できる様子でも何度やっても取れないときは一旦作業を中断するか、あきらめてサービスセンターで作業してもらうのがよい。

またあとで作業しようと放置しておくと、気になっていたホコリがセンサーから取れている場合がある。このくらい気持ちに余裕を持って作業したほうがよい。

!要点!冷静に、余裕を持って臨む。さっさと諦めるか、休憩してまた取り組むほうがよい場合だってある。

気になりだすと徹底的やりたくなるのが人情だが、熱中は焦りと紙一重なのでついつい力が入ってしまったり、あり得ないミスをしてしまいがちなので余裕を持って取り組みたいものだ。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.