内容が古くなっている場合があります。

この記事は、ライティングパターン(光源の配置位置のパターン等)を暗記するよりもっと大切なものがある点と、撮影意図とライティングは切っても切れない関係にあるのだから意図を実現する方法は自分で決めてよい点、この二つについて説明している。

定型とされるライティングパターンを使うのが悪いのではなく、定型が定型とされる理由と背景を理解して、意図を可能な限り再現することがもっとも重要と思う。

前書き

撮影用のライティングについて昨今は情報が増えて、誰かの撮影を手伝って憶えるとか専門書を買うとかしなくても、ささっとネット検索でライティングの定型が知れたりするよい時代になった。

ところが問題がひとつだけあり、ライティングの定型(ココとアソコにストロボを置いて、コノの光量で発光させて等々)の「定型」は記憶して再現できても、ここから先というか[一から自分で光をつくる]のがお留守になる点かもしれない。

そして「定型」は[ライティングで重要な光の特性]まで教えてくれない。

なぜこんなことになるのかと言えば、スチル撮影のライティングは誰かが開発した定型を延々と使い回すのが普通になっていて、これで困らないと言えばそうなのだが静物撮影(ブツ撮り)に限って言えばきっとすぐ行き詰まるだろうと思う。そして静物以外でも工夫のしようがない訳だから猿真似に終始する可能性が高まる。

猿真似[定型]ライティングを助長するのは、ストロボ機材の選択肢が増え機材も比較的安価になった現状にありそうで、定常光でやりくりする経験からスタートすると[一から自分で光をつくる]のが普通になって[ライティングで重要な光の特性]がわかるだろう。

たとえばデスク用のランプでがんばって小物を撮影するなどの経験をした人は、どの方向、どの距離から光を当てるか、その結果どうなるかやりくりしているうちに多くを学ぶ。ストロボは閃光だから、こうしたやりくりは不可能で[定型]通りに光源を配置するところから入る。だからストロボを所有していて使っている人も、敢えてLED定常光の機材を買う必要はないのでデスクライトなどで実験してみるのを先ずはお勧めする。

家庭用の照明を撮影に使うのは確かに効率が悪いけれど、これではかっこうが悪い、体裁が整わないと思う人はライティングとはそもそも地味な作業かつ重要・重大な作業なのを自覚したほうがよい。

ライティングは黒い紙に白いチョークで絵を描く要領で

「ライティングを組み立てよう」といきなり言われても戸惑うばかりのはずだ。ライティングは暗闇に光で絵を描く行為と考えると理解が捗る。更に「ライティングは黒い紙に白いチョークで絵を描く要領ではじめる」と憶えておけば怖いもの無しになる。

黒い紙に白いチョークで絵を描くなら、描こうとするものの明るい部分がどこか意識するところからはじまる。そして明るい部分をチョークで紙に描くことになる。

[暗黒の世界から被写体を浮き上がらせる白いチョーク=光源]である。

絵を描くとき、描くものを大きな塊として捉え大きな形から描き進め、細部は後からつめて行くのが普通だ。人物を描くときモデルが着けている装身具から描き始める人はあまりいない。

ライティングも同じであり、被写体を大きな塊として捉え大きな形からまとめて行く。

光の特性を知る

黒い紙に白いチョークで絵を描く例え話をしたが、チョークに力を込めて描くか力を抜いて描くかの違いでタッチの違いが現れる。チョークで塗りつぶすように描くか隙間を残したり薄く描く塗るかで濃淡の差の出し方を様々に表現できる。

描画に変化をつけるこのようなテクニックを、ライティングでは光の特性の違いを利用して実現する。

家庭用の照明でやりくりする例を挙げたが、室内で経験する照明・光の状態や屋外でさまざまに経験する光を意識し記憶するのがライティングの第一歩だ。太陽や照明器具の位置や状態、天候・気候、時間帯、反射材のありようなどで光は千変万化する。

こうした状態を客観視すれば、同様の光線をライティングで再現する方法を発想できるだろう。[定型]はこうして誰かが発案したものであるし、将来登場し定型化する形式や様式もここから生まれるのだ。

ライティングとは[機材を買う]ことで手に入れるものではない。つまり[機材]から発想せず、必要から機材を選択するのだ。

直射にしろ拡散にしろ、光源の大きさ、光源からの距離が光の特性を大きく左右する。(拡散光は、光源そのものの大きさと拡散までの距離、拡散された状態での大きさと被写体までの距離双方が影響する)

●光源からの距離が遠いほど、照明効果の個性は薄くなる。

個性には光量ムラも含む。まぶしい、ギラギラと感じる状態は、光量が多いだけでなく直進性や集約性が高い光によってもたらされる。まぶしい、ギラギラと感じる光も、光源を遠ざけると光量が減るだけでなく照明効果の個性が薄れることで一般的な光に近づく。

●拡散光をつくる装置は、拡散面で光源そのもののサイズより大きな光の壁をつくり、光を拡散させることで無個性化する装置だ。

光源そのもののサイズとはストロボのチューブの大きさ、拡散面のサイズとはアンブレラでもソフトボックスでも開口部の大きさだ。アンブレラは反射によって四方八方に光を飛ばすことで、ソフトボックスはディフューザーを透過するとき光の指向性が弱まることで拡散光がつくられる。しばしば「このアンブレラやソフトボックスの光の質は云々」と言う人がいて、こうした表現に間違いはないのだが拡散光の質とは無個性化の程度なのははっきりさせたい。

●無個性な光とは、まぶしい、ギラギラ、明暗の差(ムラを含む)といったものが少なく、描かれる陰影の比が小さく明るさが均一なものを言う。

逆ならば、個性的な光だ(使いにくい光や汚い光も含む)。両者は程度の問題であり、ライティングの光の特性づくりは両者のうちどちらかにどれだけ塩梅を傾けるかにある。というか、いろいろな光はあれど複雑に考える必要はない。

無効性な光と個性的な光を使う

アンブレラやソフトボックスを使用するのは、無個性な光のほうが自然に見えるからだ。自然に見えるとは、太陽を光源にした自然光環境に近いのを意味する。ストロボ発光部そのままから照射される光は不自然ということにもなる。

無個性で自然な光とはいえ、自然光環境の光そのままではないし、千差万別な光線すべてとそっくりな訳でもなく、使い方(もしくは組み合わせ)次第では見た目が不自然な光にもなる。

故にアンブレラやソフトボックスさえ使えばあとは光量のことだけ考えればよいという姿勢は改めたい。

また無個性な光は使い勝手がよいのだが文字通り変化に乏しく奇抜さがない。アンブレラやソフトボックスなど拡散用の装置を使う理由をはっきりさせると同時に、撮影意図と拡散光ライティングの間にギャップがあるなら積極的に個性的な光を取り入れるのがよい。

こうして定石から外れても何ら問題ない。光について観察したり考察している人でないと自由な発想ができないとも言える。

メインの光源だけ考える

ストロボを売ろうとする人はたくさん機材を買ってもらえるよう働きかけ、買う人も夢を見たいところがあって[多灯ライティング]が流行るのだが、多灯ゆえにライティングの定型(ココとアソコにストロボを置いて、コノの光量で発光させて等々)が一人歩きするとも言える。

多灯ライティングは一台の光源ではどうしても表現できないものを実現する手立てであって、太陽がひとつなのにあらゆる光線状態が生じているように撮影用のライティングは光源をひとつで組み立てるのが基本だ。

暗黒の世界から被写体を浮き上がらせる白いチョークが光源だ。被写体の明るい部分をどこにするか意識するところからはじめて、明るい部分をチョークで紙に描くように光源を配置する。

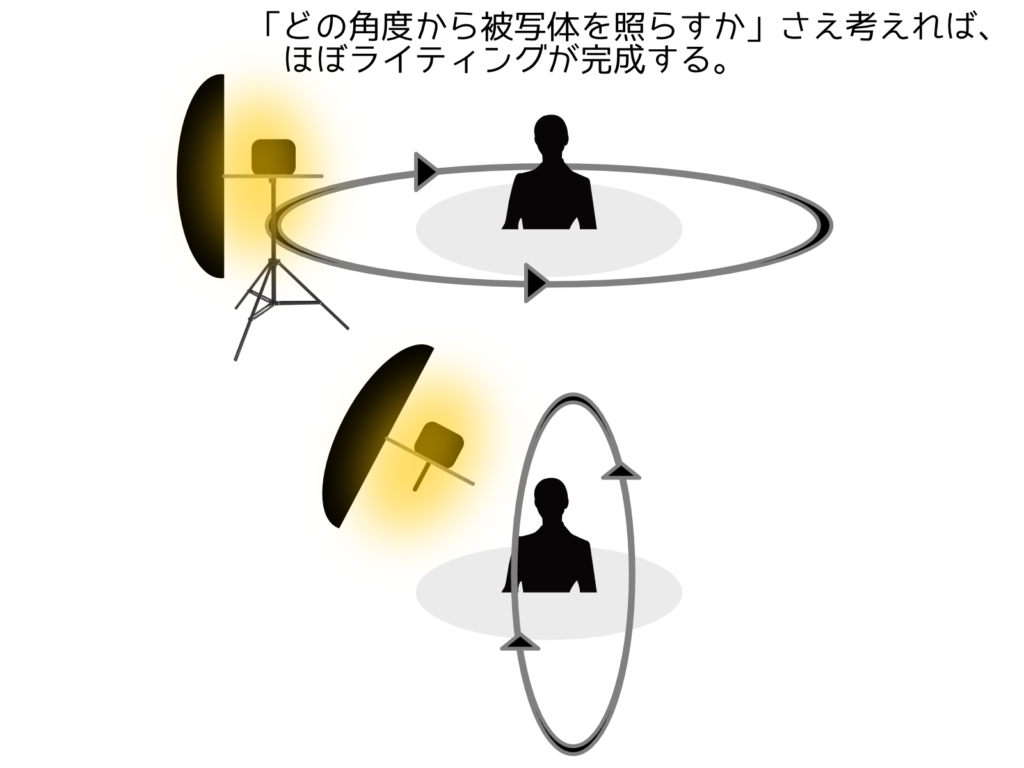

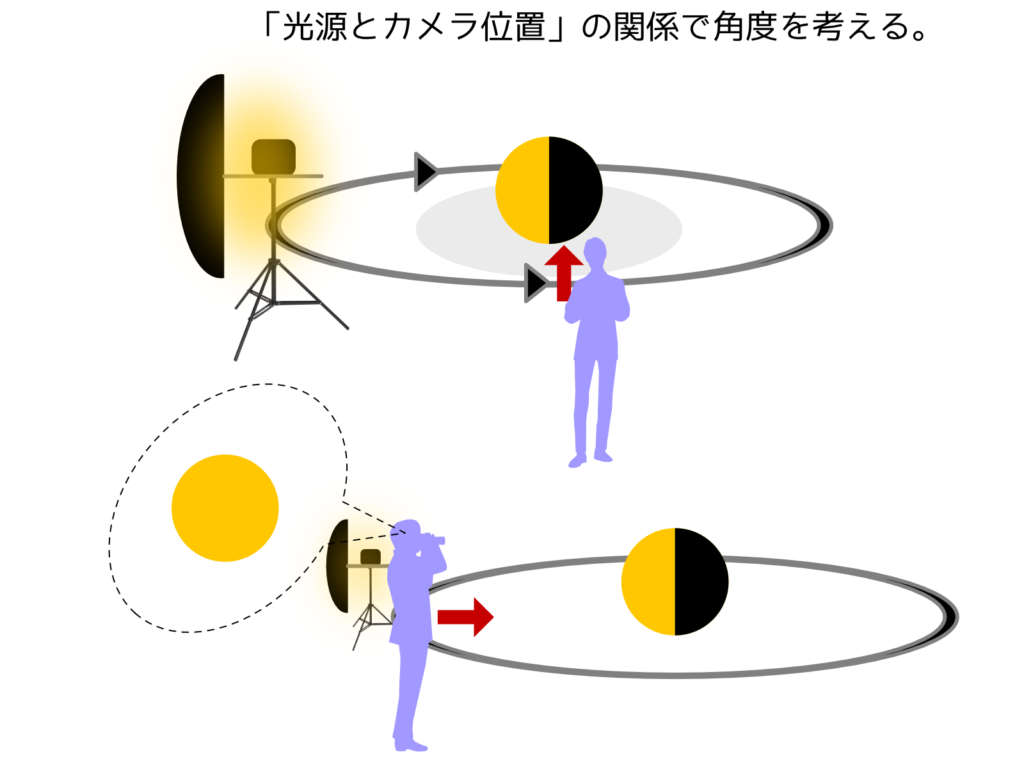

光源を一台だけ使って「どの角度から被写体を照らすか」さえ考えれば、ほぼライティングが完成する。角度を工夫することで実現されるのは、陰影それぞれが出る場所の違いと比率の違いだ。ほかに何もない、これだけ。

ライティングとは陰影それぞれが出る場所の違いと比率の違いをコントロールすることでしかない。実に単純な話なのだ。

なお「どの角度から被写体を照らすか」とは、光源とカメラ位置の関係であるのを忘れてはならない。ついつい被写体に対しての角度を考えがちであるし、前掲の模式図も被写体を中心に考えているかのように描いたが、カメラ位置との関係で角度が変わるとき陰影の描かれ方が変わるのだ。

光源ひとつで[陰影それぞれが出る場所と比率]の基本形をつくる。これは黒い紙に白いチョークで絵を描くのと同じであり、まずは描こうとするものを大きな塊として捉えるところからはじまる。

[陰影それぞれが出る場所と比率]ができても、陰影の濃度差が満足いかないなら光源からの光を(レフであるとか鏡であるとかで)反射させて調整する。

メインの光源一灯でどうにもやりくりがつかない場合は、複数の光源を組み合わせる方法を考えなくてはならない。

2灯め以降とは

基本は1灯で照明して[陰影それぞれが出る場所と比率]の基本形をつくり[陰影の濃度差]はレフや鏡で光を起こして調整する。と、すると多灯が出る幕はほとんどないことになる。

極論を避けるなら、メインの被写体だけ考えると多灯である必要はほとんどない。

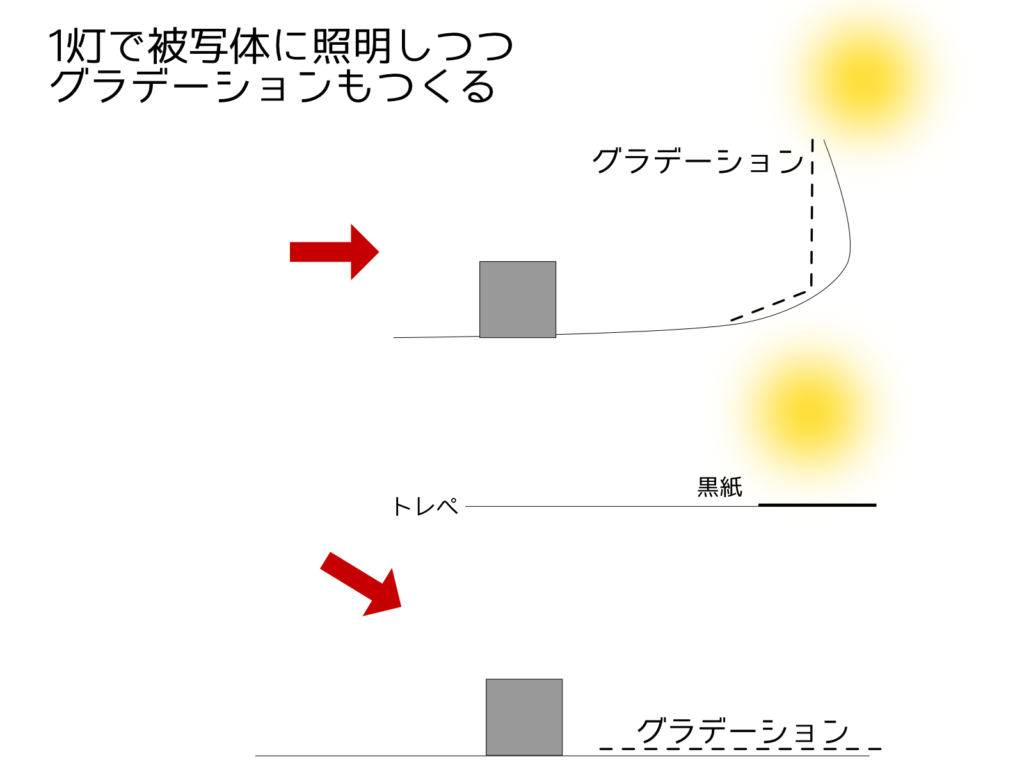

背景や前景まで1灯でやりくりするのが理想だが、なかなかそうはいかない。なのだが、背景グラデーションも被写体への1灯だけでちゃんときれいにつくれたりするから、まずは落ち着いてライティングを設計したい。

このように考えると、あとは背景など主たる被写体以外を「被写体をライティングしたように陰影それぞれが出る場所と比率をどうするか意図を反映」させればよいだけだ。ただし気をつけたいのは、こうした光源からの光が主たる被写体へ影響を与える可能性だ。また主たる被写体へ与えている光が、その他の箇所に漏れるケースもある。

多灯ライティングとは光を分離するところまで含めたライティングなのだ。

それでも2灯め以降の活用とは

忘れてはならないのは「ライティングとは、陰影それぞれが出る場所の違いと比率の違いをコントロールすること」だということ。

主たる被写体に複数の光源を使用するケースとは、

1.特殊な効果

2.制約によって1灯ではやりくりがつかない場合

の2点だと割り切って考えるのがよいだろう。

A.特殊な効果 には、現実には存在し得ない光線状態をつくるものもあればいわゆる「おかず」=輝きの強調やポートレイトで髪に天使のリングを加える等まで幅広い表現が含まれる。

B.制約によって1灯ではやりくりがつかない場合 とは、撮影場所が狭い、逆に広すぎる、被写体が大きい、手持ちの機材の限界などから1灯でライティングした状態を補助・補強するための表現である。

多灯ライティングの[定型]は、すべてここに収まるはずだ。

いずれにしろ2灯め以降を加える順序としては、

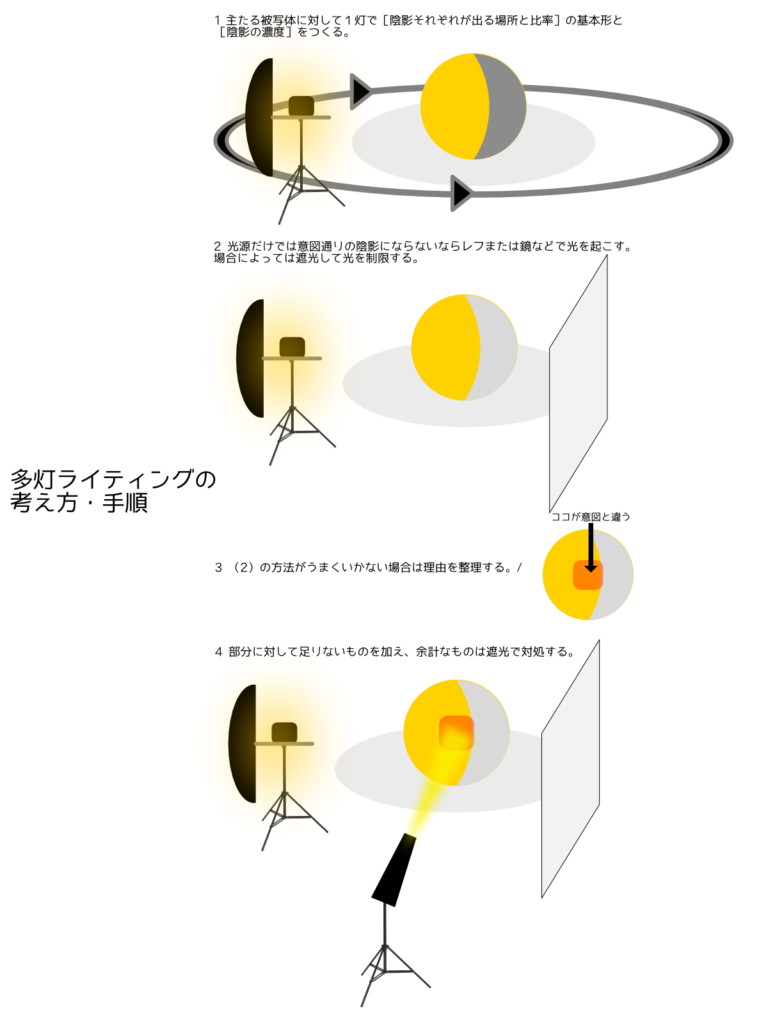

1 主たる被写体に対して1灯で[陰影それぞれが出る場所と比率]の基本形と[陰影の濃度]をつくる。

2 光源だけでは意図通りの陰影にならないならレフまたは鏡などで光を起こす。場合によっては遮光して光を制限する。

3 (2)の方法がうまくいかない場合は理由を整理する。

・照明する対象の大きさと位置

・照明する対象のテクスチャ(ざらつきや光沢)、透明度、色

・光源の大きさ

・光源からの距離 / 撮影スペースの狭さ広さ

これらが単独か複合してうまくいかない原因になっている。

4 部分に対して足りないものを加え、余計なものは遮光で対処する。

足りないもの=足りない光を加える場合は、被写体内にある小さな被写体を1灯でライティングすると発想する。そこには既にメインの光源の光があるので、これを利用したうえで更に加えるか、メインの光源が邪魔なら部分的に遮光して新たにライティングする。

部分とは被写体全体の一部の意味で、異なる面の場合もあれば細部の場合もある。前者は、右・左・上・下等の異なる面。後者は、特定のパーツや部分でポートレイトなら人物がつけている宝飾品などだ。

これらに光を足すには、メインの光源と異なる位置(角度)から特定の部分に光を当てたり、スヌートやバーンドアやフレネルレンズで絞り込んだ光を当てる。もちろん機材はスヌート、バーンドア、フレネルレンズに限らない。

多灯ライティングとは、このようにして組み立てられているのだ。

そのほか主たる被写体とは別ものをメイン光源と異なる光源で照明するものも多灯ライティングだが要領は何ら変わるものではない。

実例

以下の静物撮影について紹介する。

この撮影は広いとは言い難い場所で撮影していて、硬い光によるハイライト、透明感のある花びら描写、茎と葉のディティール描写、均一な照度による均一な輝度の背景といった要件を満たそうとした。

硬いハイライトはメイン光源とするフレネルレンズ付きのストロボ光で得るのが一連の同一シリーズ共通のライティングだ。拡散ではなく約50°に集約し更にグリッドで絞った光の陰影は強く、光源の反対側はかなり暗く、また茎や葉もディティールを描写するのに十分な光を得られない。

そこでレフを立てたのだか、まだ反射光が足りない。レフを被写体に近づけたいが余白を得るため、そうそう接近させられない。

そこで撮影者から見て正面右に直径40cm程度の小さなアンブレラ付きストロボを用意し、きわめて小さな出力で発光。大型ストロボでは出力を最低に絞っても限界があるので、クリップオンストロボを超広角用の照射角にしてアンブレラの効果を損なわないようにしたうえで適切な描写になるまで出力を絞った。

背景は、他の構図も撮影するためそれなりに広く必要だが撮影場所の制限から余裕をもって後退した位置に大きな背景紙(布)等を置く余裕がない。このため大きなレフを立て、ここにストロボ光を反射させ、被写体後方に張り巡らしたトレペから透過光を得るようにした。これは、かつて出張撮影の際に撮影場所が狭く難儀したため使用したアイデアの焼き直し版だ。

背景は背景全面を特定の輝度で均一に描写する必要があったので、このような変則的な方法を取った。

暗部を持ち上げるため前方から超小型アンブレラでストロボを使ったが、いまだにもっとスマートな方法はなかったか自問自答してしまう。レフで持ち上げるのがもっとも自然なのだが有効に使う術がなく、前述の方法に行き着いたのだが……。

このように、いかに単純な構成、できれば1灯でやりくりできないか考え続けることになる。1灯でやりくりすれば下手なことをして想定外の違和感が出ることが少ないし、違和感をつぶそうとして迷路に迷いこむこともない。またシンクロの設定、設定どおりにシンクロしないミスも減らせる。

多灯も4灯を超えて多いときで10灯くらいになる例もあるが、こうなるとテスト段階で発光していても本番で光量がおかしかったり発光していないストロボが出てくることがある。撮影が終わって現像中に気づいても後の祭りだ。

特殊な効果について

特殊か否かの線引きは、人それぞれの解釈しだいでもある。したがって水仙とチューリップの写真の被写体、背景それぞれのライティング法は「特殊な効果」に入るかもしれない。

もっと端的なのは最近見かけることが増えたフラット化させた人物表現だ。こうした表現の萌芽は20年くらい前まで遡れ、いまでは手法として定着した感がある。

以前なら、ダメなライティングの例にされたかもしれない以下のような方法が使われている。

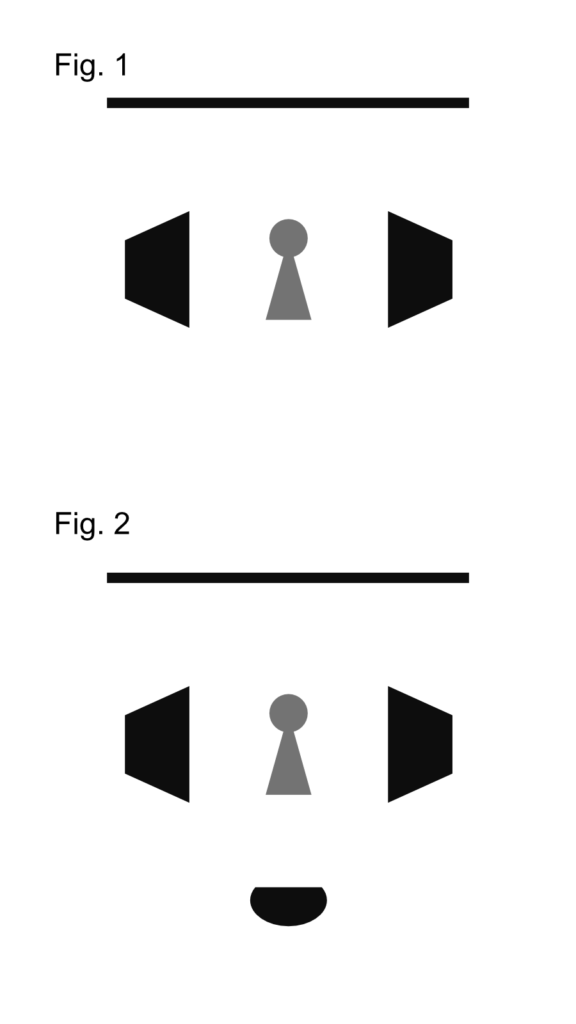

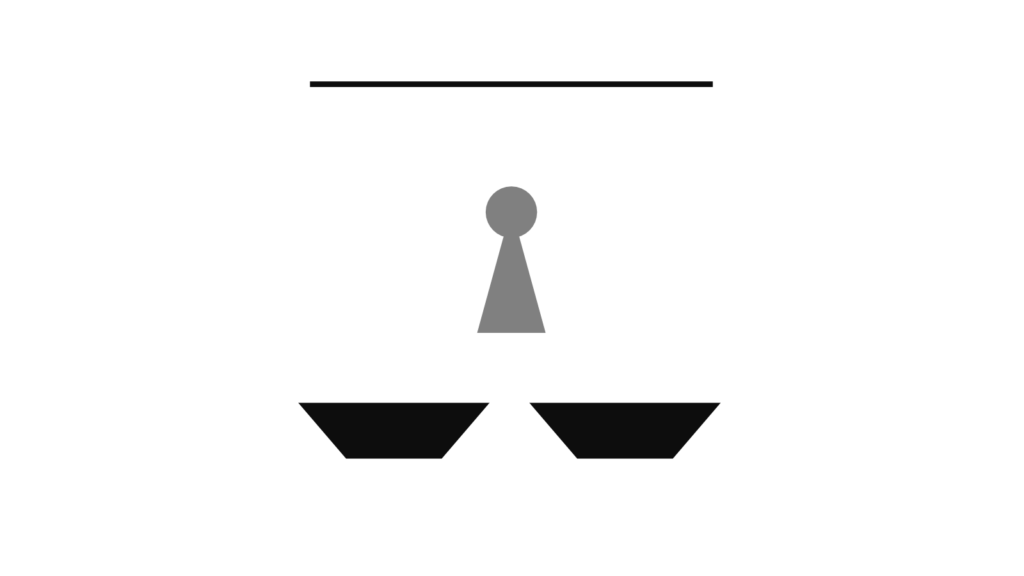

同等の光量で被写体を左右から挟み撃ちするので、正面からリングライトを使うのとは異なる乾いた質感の影がない人物写真に仕上がる。Fig.1が基本計、Fig.2は正面からも光を与えてギラつき感を出す方法。

次の方法は正面から左右2灯を角度を与えず被写体に向け、同じ出力で発光させる。

この真正面からのライティングは、現実の世界で自然光でもありそうな状況をつくっている。しかしFig.1、Fig.2のような光線の状態はかなり不自然で、なかなか現実世界で出会うことがない。

だからこそフラットかつ乾いたテイストに非現実性を感じると同時に妙なリアリティが薫る写真ができあがる。特殊効果と言ってよいだろうが、現段階に至って普遍的な表現になったとも言える。

ライティングの「正解」とは

この記事では[定型]と言える多灯ライティングの例をひとつも挙げていない。そんなことより、光源と被写体とカメラ位置の角度を考えようと提案した。あとはご自由に、がテーマでもある。

「好きにやっていいよ」と言われると急に心細くなる人が多く、自分がやっていることは正解か否か気になって臆病になったりする。

残酷な話ではあるけれど、一から考えて自分でライティングを組み立てるのは知識と考察力があったうえでセンスが決定的な差を生む。そして自分が良しとする表現をいかに胸を張って主張し続けられるかで説得力に差が生じる。

要するに「正解」か否か決めるのは自分であり、どんなに現実世界の光の様相から遠ざかったライティング結果でも、[特殊な効果]の例のようにかつて下手くそとか異常とされていたのものが作品や商品として成立する例だってあるのだ。

誰かが撮影したお手本そっくりにするのではなく、こんなふうに撮影したい、表現したいと思い描いたビジョン通りか否か冷静に検討しよう。

たいせつなことなので最後に繰り返しておくが、[暗黒の世界から被写体を浮き上がらせる白いチョーク=光源]だ。光源をチョークのように操って描くのは撮影者であり、どのようにしたいか表現意図と具体的なビジョンがなければライティングはできない。

意図をちゃんと反映できていれば「正解」なのだ。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.