内容が古くなっている場合があります。

過日、FUJIFILMが制作したコンパクトデジタルカメラのプロモーションビデオが盗撮推奨または容認であると批判を浴び、宣伝開始数時間で公開が停止された。

その後FUJIFILMは釈明と謝罪を公表したが、プロモーションビデオが引き起こした騒動の余波は完全に鎮火したと言い難い雰囲気を感じる。公開と公開停止から数日が経過したいま、SNSでこの問題に言及した発言は減ったとはいえ皆無になってはいないし、Blog等の恒久的かつ容易に検索・閲覧できる資料もまたそれなりの数がある。

(当記事もまた、このように書かれ、このように残る)

本項見出し一覧

・私の立場は

・問題の発端であり根幹

・許可なく他人を撮影する行為

・いかにも写真的な撮影

・写真における希薄な匿名性と人々の意識

・スナップ、キャンディット・フォトの誕生

・あたりまえのものへ

・ドルガバ裁判が時代を変えた

・判決

・ドルガバ裁判以後

・なぜ肖像権が問われる時代なのか

・スナップ、キャンディット・フォトは撮影不可能なのかどうか

・スナップ、キャンディット・フォトは死んだのか

・いまスナップ、キャンディット・フォトを撮影すること

・今回の件でFUJIFILMのどこに手落ちがあったのか

私の立場は

私はスナップまたはキャンディット・フォトを撮るなとも規制しろとも考えていない。詳しくは後ほど書くが、こうした手法で撮影する行為そのものは何ら法に触れない。

ただし、撮影と写真の公開が容易ならざるものになった。撮影者本人に関わる部分が難しくなったならどうでもよい話かもしれないが、通りすがりの他人である被写体側が被害者になり得る難しさがある。

スナップまたはキャンディット・フォトへの批判が強まり撮影者が減った現在、多くの人にとって街頭などで赤の他人を撮影するのは迷惑行為=盗撮でしかなくなった。

真剣な写真だから、芸術だから迷惑行為や痴漢行為とは違うと言ったところで、撮影される他人にとってはまったく関係ない話だ。「それはおまえの都合であって、私は撮影されたくも公開されたくもない!」ということだ。

では、どうしたらよいのかスナップまたはキャンディット・フォトを撮影して公開するよいアイデアを私は持ち合わせていない。だったら問題が発生したら個別に対応すればよいのか? そういうものではないだろう。

違法でもないのに相手が被害者意識をこじらせているのか? そういう手合いもいるだろうが、恐怖や不安、不快を感じる人がいるのだから被害妄想ではなく、人々の意識が過去とは違うのである。

文末にFUJIFILMを批判する一文を書いたが、FUJIFILMが許可取りなしで撮影・公開する写真と写真家をつかって広告をつくったのであるなら、スナップまたはキャンディット・フォトをどう実現すべきか世の中へ提言すべきではなかったか。

問題の発端であり根幹

件のプロモーションビデオは写真家某が街頭スナップを繰り返し、無許可撮影された通行人らが不審の目を向けたり不快な表情をあらわにしていたり、写真家が警官に職質されているシーンも含まれていた。

FUJIFILMによれば街頭スナップ撮影、プロモーションビデオの動画撮影ともに公道使用の許可取りはなされておらず、とうぜん被写体となった人々への撮影前、撮影後、公開についての許可も取られていなかった。

一切許可どりをしていない事実は後日NetメディアによるFUJIFILMへの取材でわかったことだが、動画を見て違和感や不快感を覚えた人たちの発言からは無許可撮影への懸念が公開当初から述べられていた。背景情報がないなか、人々はごく自然にこのような感想を抱いたのだ。

街頭で他人を撮影する様子から人々は「他人の権利を一方的に侵害する行為」であると認識したのである。

反応の常として、意見の方向性が一致していると見た後続の反応が過剰化する傾向がある。こうした傾向を差し引いても、人々が無許可撮影と撮影されたものを公開されることに多大な嫌悪感や恐怖を抱いているのがわかる。

誰もが落ち度ひとつないのに被害者になり得、被害の救済がほぼ不可能であると感じられているのだ。

許可なく他人を撮影する行為

人々の反応を見ていると、ほとんどの人が撮影行為を「盗撮」と呼んでいた。スナップ撮影と言っている人は写真趣味がある人の様子で、なかにはキャンディット・フォトと呼ぶ人もいた。

「盗撮」と呼ぶ人とスナップ、キャンディット・フォトと呼ぶ人の意識には埋めがたい違い、落差があるだろう。

もしかすると写真を撮影する仕事や趣味の人が理解していない点かもしれない。

まず用語からだが、スナップショットについては意味を把握している人が多いがキャンディット・フォトについては曖昧なまま使用している人も多いように感じる。

ブリタニカ国際大百科事典

キャンディッド・フォト/candid-photo

「公平率直な写真」の意味で,スナップ・ショット (早撮り) の別称。また盗み撮り,隠し撮りのこと。ドイツの写真家 E.ザロモンが,室内早撮り用に発明されたばかりのエルマノックスを隠し持って,国際連盟の会議場や法廷で,著名人の飾りけのない姿態や素顔を撮った写真にこの名称がつけられたのが始り。欧米ではスナップというよりキャンディッドという語が多く使われる。

世界大百科事典

スナップショット

小型カメラを使って動きのある日常的な人間等の姿を瞬間的に固定した写真をスナップ写真(スナップショット,略してスナップとも)と総称するようになった。同様の写真がキャンディッド・フォトcandid photoともいわれるように,気取りのない率直な態度で,ありのままの現実をとらえるところがスナップ写真の本質である。だが現代写真においては,写真自体の質の問題としてではなく,写真家(撮影者)の現実へのアプローチのしかたとしてのスナップショットというものが重要な意味をもつ。

以上が辞書的な定義だ。

スナップとキャンディット・フォトは同じ意味であるとしてよいと私は考えているが、当記事では両者を併記する。

対して「盗撮」は、無断で撮影するという意味ではスナップ、キャンディット・フォトと同じだが、

こっそり

いたずらとして

犯罪として

性的犯罪として

といったニュアンスが色濃くつきまとう。表現手法ではなく、他人の権利をあきらかに踏みにじる犯罪と断定して使われる単語と言ってよいだろう。

スナップとキャンディット・フォトにはない「加害と被害」にまつわる視点が含まれている。

つまりスナップ、キャンディット・フォトと写真界が定義したり呼んだりしている手法は、現代社会の一般的感覚としてほぼ議論の余地なく「人権侵害」の「犯罪行為」とみなされている。

写真界内に無断撮影に対して「人権侵害」だろうと意見を持つ人がいても、それでも「盗撮」と呼ぶ一般的感覚とはまだ隔たりがあるのだろうと感じられる。

いかにも写真的な撮影

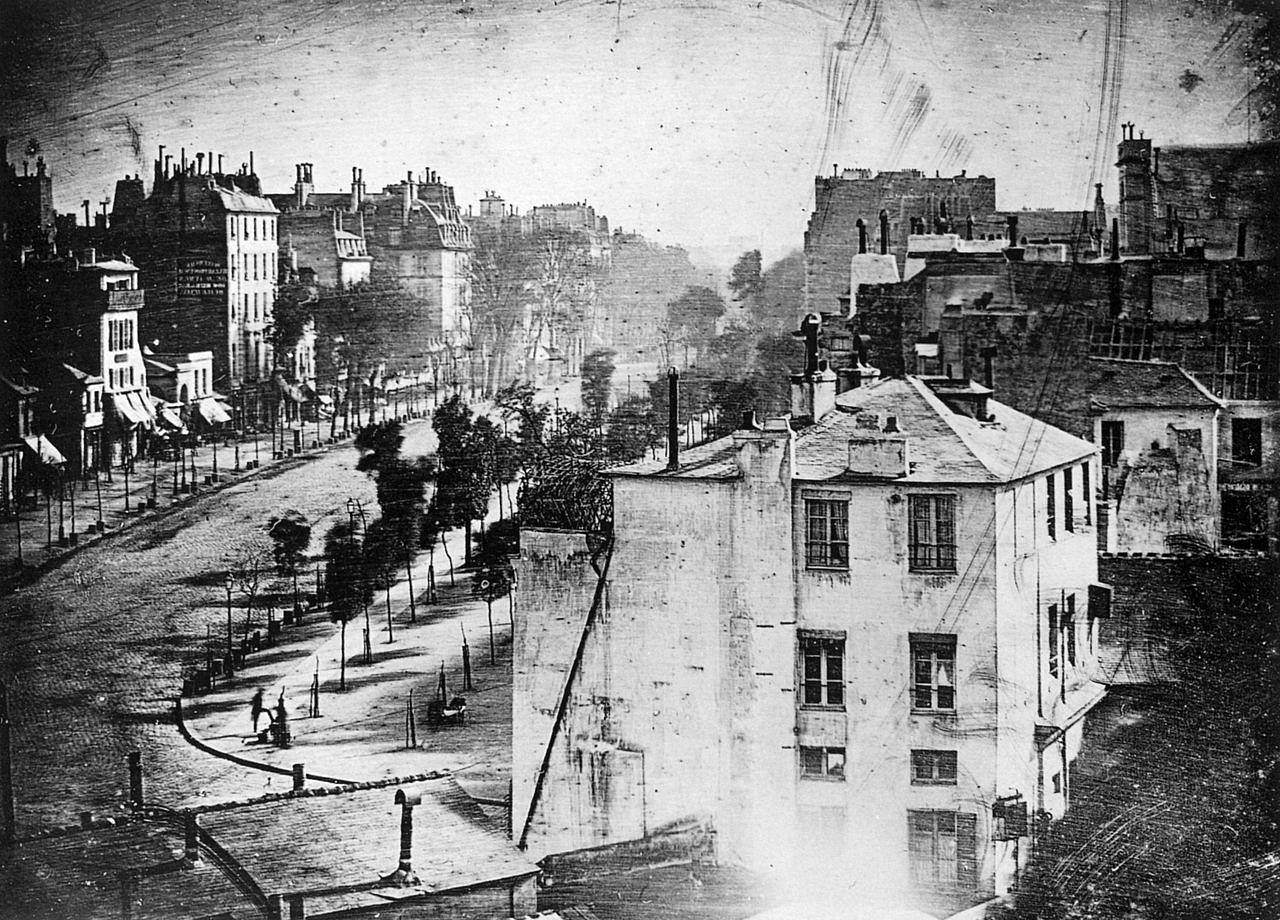

写真が発明されたばかりのはるか昔でさえ、たとえ露光時間が長時間かかろうとも機材が大型で扱いにくかったとしても、絵画的肖像写真や静物などともに被写体に撮影意図を伝えない街頭撮影が試みられている。

というのも、写真発明時点のダゲレオタイプのテスト撮影は窓際の静物などだけでなく街頭を写したものがあり、あまりに長時間露光だったので動いている人物は消えていたが靴磨きと靴を磨かせている人は静止状態で記録されていた。人々の日常を記録するのがスナップショットなら、ダゲレオタイプで撮影された街頭と靴磨きの写真はスナップの定義に収まるものかもしれない。

目の前にある三次元の世界を二次元に落とし込んで固定できる写真の特性に出会った人類は、目の前にある世界ならどんな状況でも撮影したいと感じたし、とうぜん他人の姿も撮影したかった。

そして人物含めての風景=状況や演出がない肖像が撮影されるようになる。

なぜなら、許諾や意図の伝達がないまま露光すれば、鏡に映った人物像のように絵画にはない脚色なくありのままで率直な画像が得られる(と思われる)からだ。こうした他人の存在を意識していない人物像は、写真以前の時代はなかなか固定できなかったものだし、写真が日常に溶け込んだ現代でも被写体本人ですら自覚しにくいものだ。

ここに発見があり、人目を引く。写真に力が与えられると感じる。それなら撮影したい人は増えるだろう。

人間の人間への興味は高尚な意味でも下世話な意味でも強いものがあるから、他人の素の状態や素の生活を撮影したくなるのは実に写真的とも言える。

この特性は暴力的でもある。写真の暴力性は発明されて以来のもので、だからこそ人は惹かれるものがあり、惹かれる人がいるのと同時に嫌悪する人がいるのを忘れてはならない。

写真における希薄な匿名性と人々の意識

ダゲレオタイプ以後、撮影機器と用品は進化し続けている。

こうした進化の初期でさえ、写真は絵画が担っていた役割を奪っている。

肖像を記録したり人々の暮らしを記録する役目を担っていた絵画は画家の主観や技術と無関係には成立しないもので、対象となる人の様子ふくめてありのままを記録するとは言い難かった。美化され理想化されたり、逆にネガティブさを強調されたりするのが普通だったとも言える。

被写体を美化や理想化したところで絵画ではあり得ないレベルでありのまますぎる実像が記録される写真は、その普及過程で嫌悪や憎悪の対象にもなった。だが率直な記録を好む人々もいたし、目新しさから肖像を撮影する人や写真のモデルになる人が急速に増えて行った。

ながらく肖像写真は絵画の肖像とほぼ同じスタイルで描写されがちだったが、これは発想の転換がなかったというよりカメラが巨大で長い露光時間が必要だったり何かと機材が大掛かりになりがちだった為だったと思われる。三脚に載せた大型カメラで現代的な意味のスナップ、キャンディット・フォトは不可能だったのだ。なお絵画的な肖像写真は写真館の記念写真に伝統が残されている。

やがて写真の特性を生かした絵画とは別の肖像写真が撮られるようになり、ここから「動きのある日常的な人間の姿を瞬間的に固定した写真」「飾りけのない姿態や素顔」を撮影するスナップ、キャンディット・フォトの出現へ進む。

肖像絵画は血統を示す記録であったり身内の記録・記念であったり、同業組合の記念であったりした。こうした絵画を制作するのは裕福だったり著名だったりする人のみ可能で、依頼できる一部の人々のみ肖像が残された。

肖像写真も写真術が珍しく難易度が高かった時代は裕福な人々しか依頼できなかったが、時代性もありやがて中流の人々も家族写真を依頼するようになる。また写真家の欲求から前述のように市井の人々が被写体に選ばれ、同じような主題の絵画と違いありのまま写し撮られるため匿名性が極端に低いものに仕上がる。

どこの誰か名前は残っていなくても、見る人が見れば人物を特定できるレベルでリアルな人物写真は絵画と違い個人への興味を見るものに強く喚起する。

赤の他人しかも有名人とは限らない人への興味が生じるのは、写真ならではだろう。

スナップ、キャンディット・フォトとして撮影された個人は、大多数の人にとって素性や名前を知らない通りすがりの存在だが、それでも絵画で描かれるのとは違い匿名性が低い。しかも本人だけでなく見る人が見れば誰か確実にわかるのだった。

スナップ、キャンディット・フォトでは他人向けに取り繕っていない表情や姿が写し撮られる。また取り繕っていない表情や姿を写すのがスナップ、キャンディット・フォトであるとされる。

飾り気がない姿態や素顔は他人に見せたくないものの可能性が高いし本人すら自覚していない姿態や表情かもしれない。こうした人物写真を見たい、撮りたい欲求は時代とともに高まるいっぽうになる。

たとえそれが下世話な興味だったとしても。

写真は人々の興味やリアルさの感覚の程度を変え、現実を見る目を変えたとも言える。

スナップ、キャンディット・フォトの誕生

前記したスナップ、キャンディット・フォトの定義どおりの撮影は、フィルムの高感度化と、微粒子化によって小さなフォーマットの露光媒体を使うカメラの登場によって本格化した。

E.ザロモンが使用したエルマノックス(Ermanox)とは、ドイツのカメラ・レンズメーカーエルネマン(Ernemann )が1924年に発売した小型カメラで4.5センチ×6センチのアトム判フィルムを使用し、85mm F1.8という当時としては驚異的に明るい大口径レンズを搭載していた。なおフィルム感度はISO20程度だった。

エルマノックスを使ったE.ザロモンの撮影がキャンディット・フォトの概念を生み出し世の中を騒然とさせ、やや遅れて35mmフィルムを使用するライカ判カメラの始祖ライカの登場でどこにでも持ち運べ、手持ちで即座に撮影できるカメラ小型化への潮流は決定づけられた。

E.ザロモンは世の中で共有されていた著名であったり権力を持っている人物の印象と、当人の実像の微妙な一致や落差をまざまざと記録したことで世間を仰天させた。時代は違うが日本の写真家木村伊兵衛が大型カメラで撮影するのが常識とされた文化人の肖像を機動力がある小型カメラのライカで撮影してリアルさが高く評価された。

感剤やカメラ、機材の進化で急展開したスナップ、キャンディット・フォトは、前述のように著名人のみならず市井の人々をも被写体にしていった。多くの人には誰かわからないが匿名性が低いリアルな人物写真であり、他人向けに取り繕っていない表情や姿にスリルを感じるのだからスナップ、キャンディット・フォトを撮影しようとし、これを見たい人も多かった。

あたりまえのものへ

そしてスナップ、キャンディット・フォトは特殊なものではなく、小型カメラの主要な用途、小型カメラを使う理由となったと言っても過言ではないだろう。

第二次世界大戦直後に書かれたアメリカ産ハードボイルド小説には、事件の被害者となった男性がライカで有名人を隠し撮りしていたと叙述されていて、小型カメラのライカをスパイカメラのような印象で話が進められていたりする。

1940年代から1970年代はライカ判による「飾りけのない姿態や素顔を撮った写真」が写真界のメインストリームであり、[決定的瞬間]のアンリ・カルティエ=ブレッソンによって手法から発表方法・発表媒体が確立され、日本では木村伊兵衛が国内外で評価が高く、[ありのままを写す][演出しない]写真は写真が表現を多様化させた70年代以降も写真の本質と見なされていた。

こうした潮流は赤の他人のありのままを知りたい興味に支えられていた。

リアリズムの象徴であったし、他人向けに取り繕っていない表情や姿に真実があると見做されていて、ある人は芸術として、別の人は報道として、また別の人は社会運動として価値があるとした。

赤の他人への興味は人類学的・民俗学的・社会学的なもの、報道、ヒューマニズム、人としての共感などに根ざしたものであったし、いっぼうで覗き見趣味でもあった。撮影者や写真を公開する媒体が一方的に表現していたのではなく、需要と供給が噛み合っていた。

ドルガバ裁判が時代を変えた

日本国内でスナップ、キャンディット・フォトの潮流が転換点に立たされたのは平成17年の名誉毀損裁判(通称ドルガバ裁判)の判決からだった。

「SEX」とプリントされた『DOLCE AND GABBANA』のシャツを着て銀座界隈を歩いていた女性が、ファッション関連の定点観察記事に使用する目的で無許可撮影され、ファッション専門サイトに画像が投稿・掲載された。この画像へリンクが張られたり画像がダウンロードされ掲示板で冷やかしや揶揄の対象として使われたことで被写体となった女性が撮影者とメディアに対して名誉毀損を訴える裁判を起こした。

当時の時代性を知らない人もいるだろうから補足する。1980年代半ば以降、ファッションやマーケティングを扱う雑誌(一般誌も専門誌も)では街頭スナップを使用した定点観測が流行しはじめ、こうした記事やコーナーはとくべつ問題視されていなかっただけでなく有力な情報源とされていた。

訴えられたメディアはファッション専門誌で、人々のファッションのありさまを街頭で定点観測していた。一般のファッション誌でもこうした企画は珍しくなく、どこで今なにが流行しているか、新しい潮流が生じつつあるか読者は知ることができた。

撮影者と公開側だけでなく、自分も撮影される可能性がある読者が特に問題視していなかった訳で、前述の裁判で訴えられた側は悪意や意識の低さから事件を起こしたのではない点は理解しておきたい。

判決

では裁判の話に戻ろう。

この裁判で、撮影と公開は「公益性がある」とされた。

[目的=東京の最先端のストリートファッションを広く紹介すること。

撮影・公表はファッション推進の活動の一環である。衣類はファッション性が高い。

ファッションの価値:ファッションは,自己実現・自己表現を図る契機となる。ファッション情報は我が国の社会生活上重要な意義を有する]

表現の自由を認め、違法性阻却となった。

ただし、

[撮影前に被写体の承諾を得ていない

事前に説明+承諾を得ることは十分可能であった]

とされた。

撮影方法

[被写体の全身像に焦点を絞り込んだ

容貌を含む形で大写しに撮影した

→この撮影方法は心理的な負担を覚えるものである

→撮影方法について相当性を欠く]

サイトへの掲載方法

[人物の特定がされない措置をとることができた

人物・容貌は必要ではない

そうしても『ストリートファッションの紹介』の目的は達することができた

→サイトへの掲載方法について相当性を欠く]

とされ、表現の相当性は認められないと判断された。

無許可撮影であっても顔をトリミングでカットした写真、顔にぼかしまたはモザイクを入れた写真、目にいわゆる目線を入れて消した写真を掲載していたなら「表現の相当性」は認められたことになる。

個人が特定されない状態で公開されたなら問題は起こらず、仮に掲示板で中傷されたとしても被写体となった人は受忍できる範囲だっただろう、ということだ。

(この点に異論や意見があったとしても、かなり重要な意味を持つので記憶しておいてもらいたい。撮影され写真にされたときの匿名性について、受忍できるか否か等と合わせて後述する)

掲示板での中傷とメディアの関係については、中傷を投稿した人物と掲示板の問題でありメディアの責任は問われなかった。かつて雑誌やテレビ番組で素人が無許可撮影されていた時代にも被写体を中傷するはいただろうし、中傷を公開できるメディアがなかったので無許可撮影が容認されていたと言え、人々の意識が変わった背景にNetメディア・SNSがあるのは忘れてはならないだろう。

「表現の相当性は認められないと判断された」ことで、

損害額 /

慰謝料=30万円

弁護士費用=5万円

合計=35万円

と判決が下された。

この裁判で注意したいのは

肖像権は法律上の規定がない

肖像権は判例上認められている権利

肖像権についての統一的な『判断基準』がない

のであって、

「どのくらいされたら受忍できなくなるか」=受忍限度論的な判断が下されたところだろう。

判決をもって、スナップ、キャンディット・フォトが一律に違法とされた訳ではない。しかしメディア、写真家、一般の人々の意識へ与えた影響はとても大きかった。

ドルガバ裁判以後

撮影する側、発表する側にとっては可否の明確な線引きが難しく、目線や顔消しで公開可能だったとしてもかなり不自然な加工になり意図に反するケースが圧倒的多数になる。

撮影される側は、以前なら撮影されてどこかで発表されても「仕方ない」と思う他なく「拒否の根拠をどこに求めたらよいかわからない」状態だったが、判決で「表現の正当性が認められない」とされたことでスナップ、キャンディット・フォトに不快を覚えたら抗議する権利があると認知された。

当時は掲示板での中傷、後にはスマートフォンによる盗撮とSNSへの晒し行為が身近で切実なものと感じられるようになった時代性が、スナップ、キャンディット・フォトへの嫌悪感に影響している。

そして撮影される側=被写体にされる側の意識の変化が、撮影する側の意識を変えて行った。

なぜ肖像権が問われる時代なのか

平成17年=2005年は前述のとおり既にWEB媒体が増えて閲覧者も多かったが、一般人が発言できる場は掲示板くらいでありSNSとスマートフォンの時代ではなかった。

これはカメラを所有してデータを媒体に掲載できたり、媒体を運営している人たちとその他の人々では、情報発信の不均衡が著しかったのを意味している。それ以前の時代は、情報発信の不均衡が更に著しかった。

ところがカメラ付きスマートフォンとSNSの普及で、ほぼすべての人々が高解像写真の撮影側でありアップロード側でもあり同時に撮影される側にもなった。

同じ構図とテーマであっても絵画より写真は圧倒的に匿名性が低いのを既に指摘済みだ。ドルガバ裁判で訴えを起こした女性の実名その他個人情報は限られた人しか知らないし、掲示板で中傷した人々も相手が誰か知らずひどい言葉を投稿していた。

だが本人は当然自分であるとわかるうえ、見る人が見れば誰かわかる。こうした状態でとつぜん中傷や詮索されるのは恐怖だ。そもそも無関係な人々のおもちゃにされたい人なんていないだろう。

「おまえの顔と名前、住所、人となりなんて誰も知らない」といった無断撮影・無断公開・揶揄や中傷をする側それぞれの反論はあまりに的外れなのだ。

スナップ、キャンディット・フォトが盛んに撮影されて雑誌に掲載されたり写真集として販売された時代も同様に「やめてほしい」と感じた人がいただろうが声を挙げる根拠が見つからず、声をあげる方法もそうそうなかった。したがって「やめてほしい」の声は人々に届かなかった。

また雑誌記事や写真集を見て個人を揶揄する人がいても、こうした中傷が世間に拡散されたり拡大されたりすることはなかった。

しかしスマートフォンで容易に撮影とアップロードできるようになり、SNSで話題が拡散・拡大されがちで、「やめてほしい」と声を挙げるのは簡単でも救済されにくい状態に陥るのだからあまりに状況が違う。

ドルガバ裁判の平成17年に生まれた世代は現在、中学生になっている。当時、少年・少女だった人々は成人済み、若者だった人は中年である。意識の変革と、撮影・掲載側と撮影される側の関係が大いに変わった経験を持つ世代は、いかに過去がスナップ、キャンディット・フォトに寛容だったとしても、一律にこうした撮影が違法化されていなかったとしても許容できるものではなくなった。

こうした感覚が街頭での撮影=「盗撮・犯罪」とする意識の背景にある。

(またこの裁判とは別に、2000年代前後はタレントの顔をヌード写真と合成するアイコラ=アイドルコラージュと呼ばれる合成写真の流行があった。アイコラはPCの普及、Photoshopの普及と高度な技能を持つ人の登場、インターネットの普及と画像を掲示できる場の登場によって加速度的に点数を増やして行ったし、合成とは思えないほど自然なものがつくられた。

アイコラが多数つくられ問題視する声が挙げられるまで、タレントの権利へぼんやりした認識しかなかった層は肖像権を考える機会などなかったと言ってよいだろう。肖像権という言葉が一般に知られ、自分たちにもある権利だろうと解釈されるようになったのは、芸能事務所がこぞってアイコラに抗議をはじめたときからだ。

タレントや芸能事務所が法的措置を取るようになるとアイコラは衰退したが、この当時から既に存在していた一般人を画像加工したり、状況を捏造する画像はいまだ衰えを知らない。

こうした出来事も忘れてはならないだろう)

掲示板からリンクを張る、画像掲示板に写真を貼る、SNSに写真を投稿するといったことがなかった時代に、「盗撮」という言葉は極めて限定的な使われかたをしていて、スナップ、キャンディット・フォトは含まれていなかった。

だから無許可の街頭撮影作品が発表されていたし、アマチュアも同様に撮影していた。人混みや住宅街でカメラを首から提げていたり構えていても、よほどの行為がないなら「盗撮」しているとは思われなかった。

しかし、いまどきは誰もが撮影でき、どこからもSNSにアップロードできることと、前述のドルガバ裁判の判決もあって無許可の街頭撮影はどのようなものでも犯罪=「盗撮」と言われたり思われたりするようなった。

これは疑心暗鬼や思い込みではなく、街頭、交通機関、店舗内などで知らぬうちに撮影された人物写真がSNSや掲示板に投稿され、笑い者にされたり炎上したりの事件を起こしているし、拡散され続け削除が不可能になっているものまである。

これでは犯罪としての「盗撮」を懸念されてもしかたないだろう。

スナップ、キャンディット・フォトは撮影不可能なのかどうか

とはいえ、実際にはスナップ、キャンディット・フォトというだけでは犯罪ではないし、ドルガバ裁判でも表現の自由は認められている。

でも現実問題として「スナップ、キャンディット・フォトは撮影不可能なのかどうか」だ。

事前許可なし、公開時の許可どりなしの撮影と公開が一律に違法化されていないので、何かあったら個別に裁判で白黒つければよいとも言え、そういう意味では「スナップ、キャンディット・フォトは撮影可能」である。

いま話題にしているFUJIFILMのプロモーションビデオでも撮影者は職質を受けているが任意同行を求められたり身柄を拘束されたりはしていない。

ただし訴えられ係争事案を抱えるデメリットだけでなく、なにより撮影された側の被害感情は平成17年以前と以後では一変してとても強くなっているのだから、無許可撮影・無許可公開はほぼ不可能に近い難物と言っていいだろう。

許可取りだけでなく、どの程度の比率で人物が画面に収まっているか、個人特定可能なのは顔だけなのかなど難物感あふれる状況だ。

スナップ、キャンディット・フォトは違法かどうか、盗撮かどうか、できるかできないかはっきり線引きしかねる「難物」領域のものになっている。

時代とともに容認されるもの拒絶されるものは変わるということだ。あるいはこれまで誰の目にもとまらなかった被害者の存在が可視化され、被害者側への共感が強い時代になったとも言える。

このため大手メディアですら、事件報道以外の天候・天気、新しいビジネス形態などを伝える写真・動画では一般の通行者や利用者ではなく劇団員、エキストラ、身内を被写体にするケースがある。

もしくは撮影後に許諾を得て使用するケースが普通になった。

公共性が認められる場合は当事者の許可なく肖像が報道されても一概に違法とは言えないとされている。それでも報道機関は公共性の如何が問われる可能性を危惧して一般人の写り込みに注意していると言える。

では事前許可あり、公開についての許可取りありのスナップ、キャンディット・フォトは可能か。これはスナップ、キャンディット・フォトの定義からして矛盾しているためあり得ない(スナップ、キャンディット・フォトではない)。事前許可なしで公開時に許可どりするというのも、相手が誰かわかっている身内等でもなければ公開の是非を確認できないのだからやりようがない。

スナップ、キャンディット・フォトは死んだのか

スナップ、キャンディット・フォトの良作はどの時代だって興味深いし面白い。下世話でない意味でも、下世話な意味でも面白い。だから死んだも何もないものだ。

とはいえ、今回のプロモーションビデオへの反応は無視できないものがある。そして人々の反応から目をそらしてはならない。

出演し実演した写真家某がこれまでとやかく言われていなかったのは、どれほど良作を撮影していても(ポピュラーかどうかという意味で)人目に付くほどではなかったということになるし、撮影方法の実際にドン引きされたとも言える。

プロモーションビデオを批判する反応のなかに、写真家の動作・風貌についてドン引きしている人が一定数いて、これを人格攻撃とみるか素直な恐怖の反応とみるか見解がわかれるだろう。ただ私が見ても、あのように人混みで振る舞い接近されたら気持ちよいものではない。

たぶん彼は自覚しているだろうし、そもそも通りすがりの人が他人に対して取り繕わない無意識下の表情を撮影していたのだから、自らが撮影され人々からあれこれ評されるのはむしろご褒美だろう。

だが彼は彼、被写体にされた人やされる可能性がある人は別だ。

時代とともに変遷する人々の意識に、写真の本質が云々とか表現の自由や芸術云々と言ったところでどうなるものでもない。

こうした流れに抵抗を示す自由はあるし、なにもかも世の中の意識の趨勢に沿って活動しなければならないというものではないが、被害を受けたと申し立てした人にいかに対応し、いかに救済するか手立てがないなら(少なくとも私は)手法としてスナップ、キャンディット・フォトは採用できない。

それとも責任を丸投げして、撮影者の使命とか、芸術性とか叫ぶべきとでもいうのか。撮影者はどう考えてきたか知らないが、すくなくともFUJIFILMは批判だけでなく法的責任を問われたらさまざまな意味で負けると踏んで公開を中止したのだろう。

スナップ、キャンディット・フォトが消えるのは面白くないと言ったり、ありのままの時代や人々の様子を記録したものが消えると言う人がいる。

だが、もしかしたら現代のありのままを写しているのは、日々撮影されて上書き保存で消されているとしても監視カメラ(ドライブレコーダーや個人宅の玄関に設置されているものやペット見守り用も含む)の記録映像だろう。

スナップ、キャンディット・フォトが「ありのまま」と言ったところで、撮影者が選別した撮影タイミングと被写体、撮影者がさらに選別したカットを撮影者の意向しだいで表現しているのだから、昔ながらの素朴な「ありのまま論」で騙される人はあきらかに減った。

スナップ、キャンディット・フォトが一大勢力だった時代は撮影者と批評家が「ありのまま論」を錦の御旗にし、いまから思えば牧歌的な時代なので見る者も「ありのまま」を信じていた。しかし意図があって撮影して意図通りに選別しているのを、うっすらであっても現代人なら皆が知るところだろう。

さて思い出していただきたい。写真の発明と普及で絵画は記録の第一線から退場させられた。ありのままそっくり記録する唯一の術だった絵画は、写真の登場でありのままとは言えない表現と位置付けられたし、何より制作に時間がかかりすぎるとされた。

写真がスナップ、キャンディット・フォトとして担っていた記録や表現の分野が、かつての絵画がそうだったように世の中から「ご退場願う」とされているのかもしれない。

監視カメラの動画を表現物としての公開するのは、スナップ、キャンディット・フォト以上に人々の感情が許さないだろうし法的にも問題がある。とはいえ、どんなに突き詰めたところで無私の視線でありのままを記録する手段として、監視カメラはスナップ、キャンディット・フォトを圧倒的に追い越している。

そして監視カメラ映像を作品として公表するのが咎められるなか、人の手で撮影されたスナップ、キャンディット・フォトなら公表してよいという理由はあるのかと言われたらどうするのか。

いまスナップ、キャンディット・フォトを撮影すること

私は撮影者なので、意識的に写真を撮影することがない人たちとは考え方が大きく違うと思う。ポジショントークと言われようとも、他の撮影者がスナップ、キャンディット・フォトにこだわる様子に意見や感想はあっても、声高に「盗撮」「権利侵害」と批難したくない。

だからこそ、また実際に撮影の現場と意識を知っているだけに現代においてスナップ、キャンディット・フォトは「難物である」という表現をした。

とはいえ私のいまのところの立場ははっきりしていて、ことが起こったとき被害を訴える人を完全に救済する術がないならスナップ、キャンディット・フォトは撮影したくない。いまどきの被害は「ごめんなさい」と多少の金銭で解決できないのが通例である。

責任論だけでなく、私が求めている写真はスナップ、キャンディット・フォトで実現されるものとまったく違うのもある。

そしてスナップ、キャンディット・フォトは死んだも(殺されたも)同然の状態にあると考えている。

撮影者と被写体が加害と被害の構図になりかねないだけでなく(救済すら不可のであるし)、被写体の選別から発表まで撮影者の価値観が隅々まで決めているのだから現実をありのまま描写していない。昔からこうなのだが、現代では舞台裏まで知られてしまった。

スナップ、キャンディット・フォトがどうこう意識していない人でも、報道各社が事実の一部を恣意的に切り取って世論誘導しているのはばればれで、写真にしろ報告にしろ論評にしろ送り手の価値観を反映したものにすぎないと思っている人は多い。

なので、スタジオに状況をつくり込んでいないだけ、ロケ場所を選定してモデルを演出していないだけで、あとは市井の人々を選択しながら撮影しているだけではないかと極論を呈しておく。

もちろん準備だてしたつくり込みなし、相手への演出なしだから写るものは違う。そこにジャンルとして独自性があるわけだが、無意識下の選択だとしても選別しているのだし、あなたが「現実としたいもの」「真実としたいもの」の提示だろうと。

倫理的にどうとか言いたくないが、通りすがりの人を作品のネタにしているのに、相手が異議申し立てしにくい、何かあったとき救済されにくいというのはどうなんだろうか。

いまどきの感覚では被写体になる人を搾取しているということになる。

正直に公言している人もいるが、スナップ、キャンディット・フォトは下世話な興味、面白さと切っても切れない関係がある。これはE.ザロモンの時代から変わらぬ本質だ。公言していない人、できない人はわかっていないというより取り繕っているのだろう。

ここでもう一度スナップ写真の定義を思い出してもらいたい。

【だが現代写真においては,写真自体の質の問題としてではなく,写真家(撮影者)の現実へのアプローチのしかたとしてのスナップショットというものが重要な意味をもつ。】

この一節は現代のスナップショット撮影者をかなり的確に言い表している。

「現実へのアプローチのしかた」という写真画像そのものと必ずしも一致しないものに価値を置くのはナンセンスであると私は考えているし、アプローチのしかたが重要なら今回のプロモーションビデオのように撮影している自分を撮影してもらって作品化するほうがよいだろう。

スナップ、キャンディット・フォトはなくなってしまえ、とは思っていない。ただただ「難物」になったと感じるのだ。

今回の件でFUJIFILMのどこに手落ちがあったのか

FUJIFILMは小型カメラのプロモーションをするため、スナップ、キャンディット・フォトから携帯性、速写性などメリットを見せるのがよいと考えた。スナップ、キャンディット・フォトを作品づくりの中心に据える写真家某を使って、街頭で撮影する様子を動画にすればセンセーションナルかつ宣伝効果があるとした。

FUJIFILMは写真業界に身を置く日本の企業なのだから、ドルガバ裁判を知らないはずはなく、また担当部署で企画立案に関わった社員が知らなかったとしても世の中の人々が無許可撮影に神経質にならざるを得ない時代性はわかっていたはずだ。なぜなら彼らだって同時代人なのだ。

しかし写真家某が国際的な写真コンクールで審査員をしたことがあるなど業界内のネームバリューが担保されていて、こうした箔づけを前提として作品・芸術づくりの行為なら許容されると思い込んだのではないか。盗撮迷惑者や痴漢とは違うというのだ。しかし、一般の人々には何ら違うものには見えなかった。

広告代理店および制作会社をつかわず社内企画、社内制作のプロモーションだったので、実務における専門家から懸念の声があがらなかったのも大きい。

撮影している写真家某はスナップ、キャンディット・フォトが法律に反している訳ではないのだから自己の責任のもと活動しているのだろうし、もし被害が出た場合どうするか(私は救済の方法を知らないけれど)まあどうにかできると思っているか、そんなものは知らないとしているのかもしれない。

こうした意識をどう考えるか別として、ひとりの写真家としてこのように考え行動する人がいても不思議ではない。前述のように撮影そのものが法に反している訳ではないのだから、利害関係者であってもやめさせられるわけがない。意見できても、それ以上はどうなるものでもない。

もっとも問題なのはFUJIFILMが不快な動画を公開したから引き下げてお詫びすると幕引きをした点だ。特に写真家某がどうこう示されていないのだが写真家と写真家の行為ともども不快なものをお見せしたと言わんばかりに受け止めらかねない。

いや、そう言っている。

そして写真家は体良く利用されて体良くトカゲの尻尾切りされた感じだ。FUJIFILMは新製品を売りたいだけで、写真そのものや写真文化を問う覚悟なんて微塵もなかった。

カメラをつくっている企業として新製品を売るためスナップ、キャンディット・フォトを一度は推したのだし、そのために写真家を引っ張り出してきたのだし、そのもの言いはないだろう。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.