内容が古くなっている場合があります。

言葉は厳密に使わないと誤解が生じる。「コントラストが低い、しかしはっきりした写真」という要求があるとしたら、それは「画面全体の見かけは暗から明までトーンが豊富だが、トーンが豊富なことで締まりやインパクトに欠けた見た目になるのではなく、はっきりした印象の写真」にしたいという意味なのだろう。

たとえば、RAW現像時に[コントラスト]のコントロールを低めに調整したり、トーンカーブを逆S字型にすると、暗から明に至る階調がゆっくり推移して、トーンがより多くの段階を経て変化する階調豊富な画像になる。論より証拠やってみれば理解できるし、多くの人が既に経験しているはずだ。

だが、このような操作をすると冒頭の要件「コントラストが低い、しかしはっきりした写真」にしたくなるかもしれない。「締まりやインパクトに欠けた見た目」になるからだ。

RAW現像時の操作だけでなく、撮影時の天候、ライティングの調子などが影響して同様の状態になるのも珍しくない。

「コントラストが低い、しかしはっきりした写真」にするにはどうすべきか。

解答を書いてしまうなら、「全体でどうにかしようと矛盾に陥る必要はなく、部分にメリハリをつければよい」のだ。

「コントラストが低い、しかしはっきりした写真」にしたい要求について今回は考えている。画面全体のコントラストが高い写真がよいなら、こうした要求にはならない。つまり画面全体のコントラストを高めてしまう操作はしたくないのだ。

画面内の一部に、最大の明るさと最大の暗さの片方または両方がメリハリよく存在していると、部分だけにも関わらず「画面全体の見かけは暗から明までトーンが豊富だが、トーンが豊富なことで締まりやインパクトに欠けた見た目になるのではなく、はっきりした印象の写真」に見えるようになる。

この明暗のメリハリがついた部分をどこに、どれだけの面積で配置するかは写真のテーマや好みの問題になる。

こうした方法は、私が常用している手法である。

上掲の画像は全体的にかなり「コントラストが低い」が、特定の領域や部分に最大に近い明部と最小に近い暗部が共存しているので、画面全体が緩い写真とは別の雰囲気になっている。

もしローコントラストに見えないとしたら私の目論見通りになっていることになる。(いずれの画像も逆S字のカーブを与え、コントラストは最弱近くにしているのだ)

列挙した最後の写真を例にして説明しよう。

まず空を見てもらいたい。もしハイコントラストな仕上げにしているなら、雲と空そのものの明暗がここまで階調豊富に描写されない。雲には明るさの最大値も若干含まれ、こうした明るい部分から中間調までなだらかに変化している。

砂丘の大半も雲同様にハイコントラストな仕上げにしていない。

つまり画面のほとんどは「コントラストが(かなり)低い」のである。

一方で、画面中央の樹木を中心としたエリアは暗から明のつながりが急激に変化する、いわゆる「コントラストが高い」状態にしている。したがって樹木の枝と葉がカリカリと神経質かつはっきりに描写されている。

この樹木のエリアの急激に変化する明暗によって、画面のほとんどを占める「コントラストが(かなり)低い」状態が気にならないのである。

では何をどうしたら、このような階調描写になるのか。

1 ライティングで全体と部分に違いをつくる

2 現像時にマスク処理をして部分を調整する

この2点のいずれか、または両方で実現する。

2の方法はフィルムと印画紙への紙焼きなら、多階調印画紙を使って部分を覆い焼きでマスク、のちにフィルターの号数を変えて部分のみ焼き込みという手法をデジタル化したようなものだ。

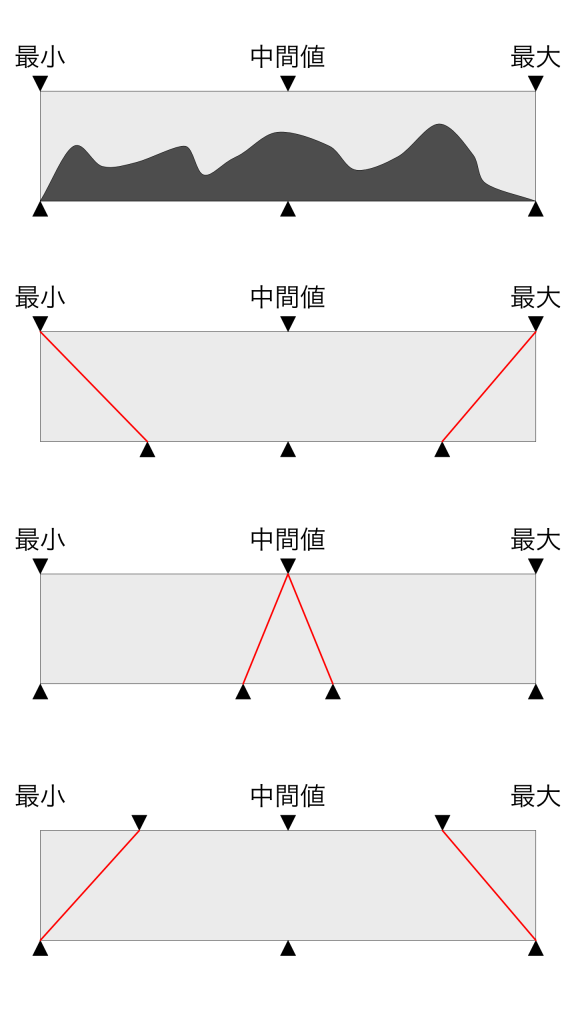

マスク処理をして、その部分の[コントラスト]をあげることでも可能だが、私はもっと適切な状態をつくるため[レベル調整]で[トーンの幅]を操作している。

RAW現像ソフトのなかには[レベル調整]そのものの操作ができなかったり、マスク処理した部分に効果を掛けられないものがある。ちなみに私はCapture Oneで処理している。

以下が、当初の明るさの分布(ヒストグラム)の状態だったとする。

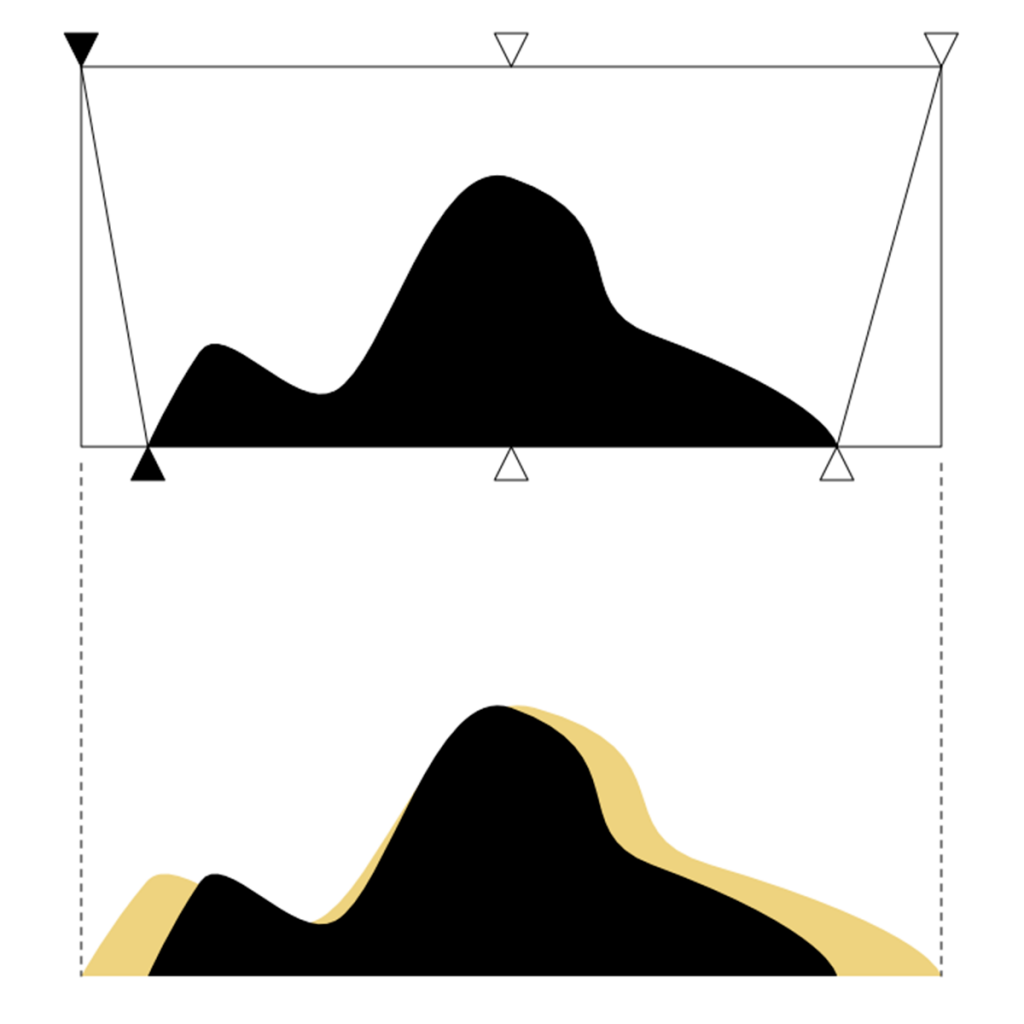

これを、

のように元のもっとも明るい値を255階調の最大値に、元のもっとも暗い値を255階調の最小値へ再サンプリングして割り振りなおす。これは極端な例だが、私は明るさの中間値を移動させる方法をとって、もっとも暗い値の操作の代わりにすることが多い。

この方法を一例として、必要な効果を得る自分なりの手法を見つければよいのではないだろうか。「コントラストが低い、しかしはっきりした写真」は不可能ではないのだ。

そして今回のサブテーマは、「つくりたい写真に対する要求を正確に言語化することで手法を発見できる」だ。なにをどうしたいのか問題点を明確にできれば、たいがいの難問は解答が見つかる。いままで解決できなかったとすれば何をどうしたいか自分でもわかっていなかったのである。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.