内容が古くなっている場合があります。

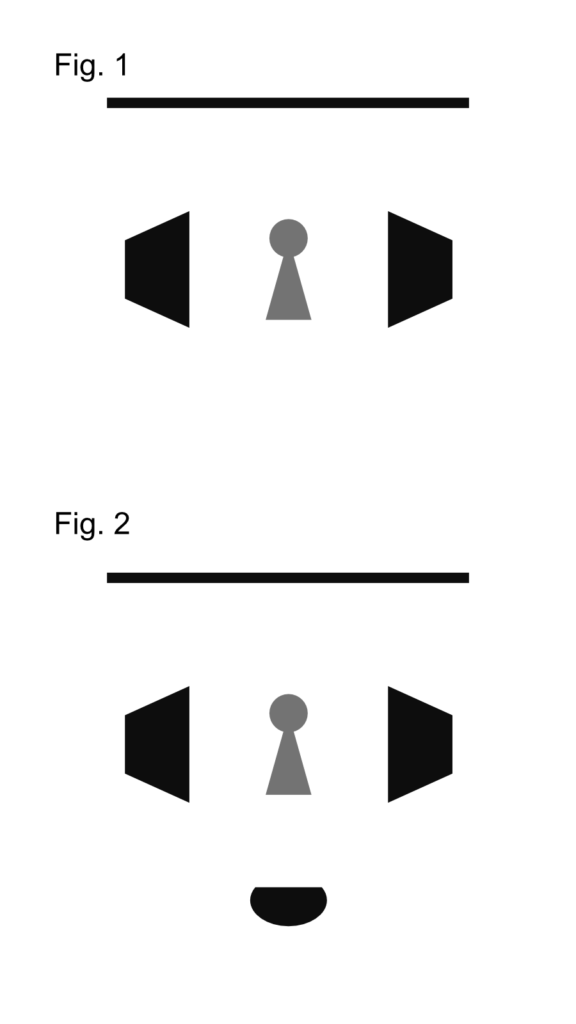

以前から続いて、さらにここ何年か正面からドンもしくは両真横からほぼ均等にドンとライティングするのが流行りなのか、どうか。はっきりしているのはフラット化しつつ、目的に応じてギラつき度またはディティールを強調するかしないかという写真が一般化したことだ。図示すると以下のようなものだ。

Fig. 1が基本形なのかな? そしてFig. 2のように正面に指向性が強い光源を置く。私ならFig. 2の正面はフレネルなど使いたいところで、これは光が固ければ他でもよいだろう。結果は両横からの光があるためクリップオン一発とは違うけれど、ハードかつフラット。顎下などには影ができる。

Fig. 2の正面側をもっと複雑化させてスヌート等あれこれ取り混ぜるのもある。

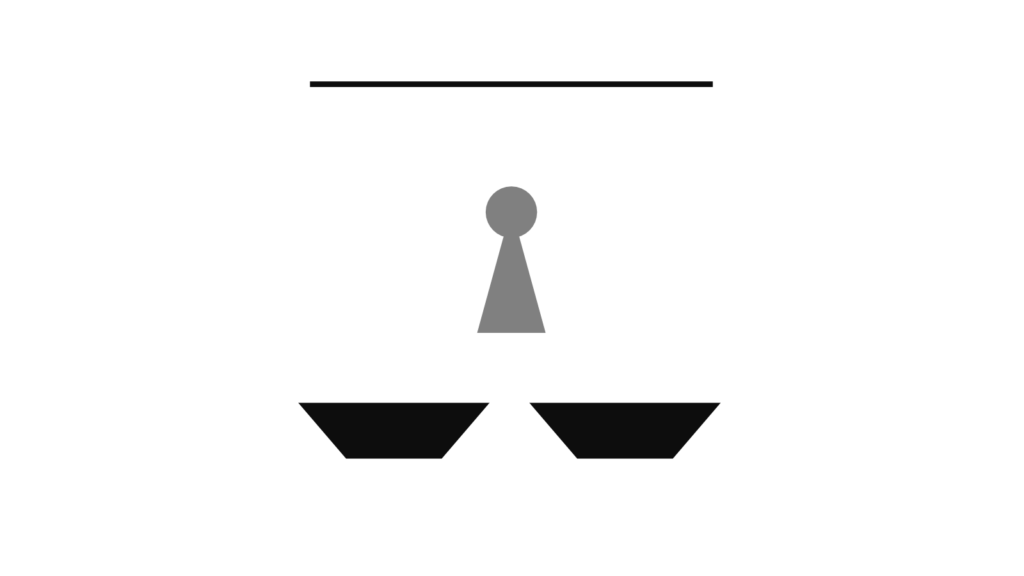

または。

こちらはFig. 2のように正面に癖のある光源は置かない代わりに、撮影者からの光軸の空間を確保しつつ被写体の正面から光を当てる。Fig. 2のようなハードさはなく、むしろソフトだけどフラットである点に違いはない。

写真の原始時代から続いていたレンブラント式の照明方法は未だ健在だけど、左右いずれかの角度を持った照明と陰影はすくなくとも流行りではない。

例にあげたものはファッションっぽいジャンルのエディトリアルから、つまりおしゃれな方面から発祥したように思う。すくなとくも20年前には始まっていて、現在は手法など多角化している。

たぶんレンブラント調の陰影の「さも意味があるような」ところがウザがられ月並みになりすぎたのだろうし、もしかしたらストリート感とかライブ感の演出なのかもしれない。もしくは見せたいものを直裁に見せる仕掛けかもしれない。

根っこは別だけろうけれど、日本でもコンバクトカメラでストロボ一発というのが大いに盛り上がった。

ただこれらの方法はファッションやファッションぽさを出したい広告には使われても、未だにタレントさんの写真集ではファッション系の演出以外ではあまり使われないエグさがある。

思い込みとか偏見かもしれないけれど、タレントさんの写真集などではもっと自然光的だったり、いまだにレンブラントの変形が主流だ。フラット化の例であげたライティングでは絞り値をそれなりに絞って克明に描写するのも特徴で、曖昧な絞り加減ではまったく別ものの見え方になってつまらないものになる。

不思議なのは(私が知らないだけで)発祥がどこの誰かわからないけれど、あっという間に特定の範囲に広がったことだろう。流行りとは、そういうものだろうけれど。

こうした動向とまったく別の世界でやっていると思っていた私の作品づくりの撮影で、いつ間にかフラット化やハードな光線を採用していたのもまた不思議なのだ。偏屈な私でも街角や雑誌等で目にする写真に知らず知らず影響されて、そちらの方向に近づいていたのだろうか。

だいたいフレネルレンズを使おうとか思いはじめた時点で、まさにこの流れの渦中にいたことになる。いや、違うのかな。このあたりは断言できるほど整理できていないので根拠はない。

自然光っぽい演出のタレント写真は若い女性のタレントさんの撮影で確固たるものになっていて、これは対象である若年層の男性が日常の中に彼女たちが存在する様子を求めているからだろう。日常に天使、である。そして曖昧さを光だけでなく構図や視線に大量に導入している。

ほら坂道を自転車を押してこっちに向かっていたり、海辺の町に佇んでいたり、昭和を感じさせる日本家屋の庭にいたり(けっこうな割合で千葉の某セットスタジオや都内の家屋スタジオで撮影されている)、どこにでもあるような住宅街で振り返っていたり、線香花火をしていたり、畳の部屋で座布団を枕に物憂げな瞳をしていたり。見ている方々は意識していないだろうが光の質はウェットである。流行りの例として挙げたおしゃれ写真は模倣を含めフラットでもドライだ。

つらつらグラビア的シチュエーションの例が出てくるのは、ずっと昔にこういうものに関わっていたからで30年くらい変わっていないと言える。

いっぽう中高年もしくは老年男性を対象にしている週刊誌等のグラビアページでは、レンブラントというか芝居じみた陰影をつけたものが多いのではないだろうか。しかも坂道を駆けていたり、海辺の町に佇んでいたのと同じ人がこうした演出で撮影されている例もある。こちらはあまり自ら進んで見ることがないので偏見そのものかもしれない。

この手の演出がエロを醸し出すというか、年齢とともに若い男性が好む日常に天使が現れた的な演出が効かなくなるのだろう。というのも、対象の人々が20代だった時代つまり30年以上前は先ほど例にしたような演出で撮影されたグラビアを見ていたはずなのだ。間違いなく。

篠山紀信さんは元からそういうタッチだったとは思えないが、小学館の青年誌の巻頭でタレントさんの写真を撮るようになる前から坂道をこっちに向かっていたり、海辺の町に佇んでいたりの原型的なもの、それ以前のグラビアと違うものを演出していた。これらを見ていたのが現在の老人に片足を突っ込んでいる世代だ。

篠山さんが当時撮影したピンナップフォト、たとえば山口百恵さんなどを見ると現在では古臭いものを感じる。古さはライティングではなかろうかと思う。現在のピンナップも同系統なので陳腐さがあるが、それでも光の扱いが時代を反映している。

もっと別のクサイまでの芝居がかった演出をしたり、演出しているけれどしていないそぶりで陰影が強い作風を続けているのが荒木経惟さんで、篠山さんが青年誌を飾っている時代はもっと深く潜行しながら過激に活動し、出版社で言えば白夜書房で活躍されていた。篠山さんの激写は荒木さんの「劇写」のコマーシャル版で、わかりにくい例えかもしれないが漫画家山上たつひこさんの「新喜劇思想体系」のコマーシャル版が「がきデカ」であるのに似ている。

がきデカは山上さんの作品だから問題ないけれど、荒木さんは篠山さんが同じ音の「激写」を名乗ったことについて激しく抗議している。手法の上澄みを利用されたことも腹立たしかったのだろう。

荒木さん的な演出も換骨奪胎されて現在のタレント写真にフレーバーが流用されていて、前述の中高年もしくは老年男性を対象にしている週刊誌等では見かけるタッチだ。劇写、激写の時代において多くの若者は「激写」のほうを支持し、荒木さんの存在はサブカル枠、インディーズ枠でもしかしたら嫌われていたかもしれない。この「激写」の時代の篠山さんのユーザーが荒木さんの上澄みを模倣したグラビアのユーザーなのだから年齢とともに嗜好が変わったのか、どうか

そんなことを言いたいのではなかった。ライティングの話だった。

曖昧さを大量に残しているタレント写真について触れたが、これは撮影者の視線=読者の視線であり、狭義の演出だけでなくライティングによるところも大きい。こうした「視線」の質について開拓したのが荒木さんで、「視線」を商品化したのが篠山さん、これを継承とか模倣して現代の若い人の感覚に沿うものにしているのが「坂道を自転車を押してくる女の子」のような写真だ。

荒木さんは盗み見る凝視、敢えて目を見張ってまじまじと見る視線。篠山さんは若い男の子が好きな子をチラ見して恥ずかしくて視線を外す間際を固定したような視線。現在も両者の手法はタレント写真、グラビア界隈で活用されている。

フラット化した現在のおしゃれな写真はドライであり、しかも見る人は凝視に近い感覚で被写体に向かわされる。

ところが私は青年誌や巻頭グラビア付きの漫画雑誌を読むようになったのは広告代理店に入ってそこら中にあらゆる雑誌が転がっている状態になってからで、それまでは雑誌感度がとてつもなく低かった。もちろん目にしていたし同時代の気分を味わっていたけれど熱心な読者ではまったくなかった。雑誌を買うお金がフィルムと現像液に消えていたという悲しい現実がある。

では誰にもっとも影響を受けたのか、だ。

私がライティングで衝撃を受けたのは田原桂一さんだ。1986年の写真集「MÉTAPHRE」は当時の私にとって衝撃的価格7800円で買い、いまだに飽くことなく穴があくほど見て読んでいる。現在の貨幣価値に換算して何円か正しく言えないが、当事者の感覚として2万数千円くらいの負担だった。フィルム代さえどうやって捻出していたか恐ろしい状態で7800円を払ったのだから、書店で手にして電撃を受けた状態だったのだ。

もし田原さんの写真を知らなかったら、ここまで写真に取り憑かれることはなかっただろう。田原さんはレッド・ブッダ・シアターで照明をやっておられたし、射すようで直線的なパリの光に出会い本格的に写真家として歩み始められたということなので、「MÉTAPHRE」の陰影は日本的曖昧主義とはまったく違うものだ。

だからか私も、そしてメキシコの光を知ったことでも、日本的情緒とは違う光をどうにかしたいと思い続けてきた。日本的情緒がダメなのではなく、私はもっと違うものを欲していたのだ。

ただそうやって撮影した写真をポートフォリオにしてK談社に乗り込んだのだが「あーダメダメ」と言われた。ダメダメとダメ出しされたのとは逆の方向で再度K談社に出向いていたらかなり違った人生だったろうし、それがよかったのかと言われるとまた違うのだろう。

それはそうとフラット化した現代の写真と、田原さんの写真とどっちが好きかと言われたら依然として田原さんだ。フラット化した写真は例示したように撮れば本質はどうあれ似たものにできる。しかし田原調は真似できたとしても他人がやってもまるで意味がない。つまり類型化して商品化する意味がない。

田原さんの写真の視線は凝視である。しかし例えば荒木さんの凝視と違うのは、曖昧さをコントロールしつつ写真に投入する荒木さんに対して、田原さんは一切の曖昧さを感じさせない。

なんだか冒頭の話題から随分と遠いところに来てしまったが、写真は煎じ詰めれば陰影であり、光の扱い次第ということで話をまとめたい。ラティングは視線とも関係あるのだ。そして同時代に生きているため、気にしていないようでいて私も今どきのライティングを呼吸している。みなさんもそうではないだろうか。写真を撮っていない人も、長々と語ったグラビアの動向のようにライティングやら他の手法をいつの間にか刷り込まれている。

それがよいことかどうか、まったくわからない。ただ言えるのは、撮影者なら自分の光がないのではどうしようもないというだけ。

田原桂一さんは2017年6月6日亡くなられた。商品としての写真とは別次元に存在していた方だ。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.