内容が古くなっている場合があります。

記事の概要

Capture One 21でアップデータされた機能のうち[かすみの除去]の実装とインポート(画像読み込み時の一覧表示)の改善を重点的に説明しています。

[かすみの除去]については他の現像ソフトにも実装されていますが明瞭度の操作とどこが違うのか理解していない人も多いと思われるので、なにをどのようにするのが[かすみの除去]なのか原理を考察しました。

当記事はCapture One 21の情報であるだけでなく、他の現像ソフトの[かすみの除去]機能を知ろうとする人にも有意義であるよう心がけています。

はじめに

現像ソフトCapture OneがメジャーアップデートされCapture One 21になった。バージョンナンバーは14である。Capture Oneの名称につく数字とバージョンナンバーが一致しないのは、Capture One 12からメジャーアップデートされる際に13を嫌ったようで番号を20へ飛ばしたからだ。

Capture Oneにサブスクリプション制が導入されてから、とうぜんのことながら同ソフトの開発・販売元Phase One社はユーザーを買い切りからサブスクリプションへ誘導しようとしている。このため今回のアップデートでは販促メールにはじまり割引率までサブスクリプションへの移行やサブスクリプション購入のほうが得な印象を与える設計になっている。

Capture Oneの価格はRAW現像ソフトとして安価な部類ではないが、フル機能のPro版の買い切り価格はSILKYPIX程度といったところになり高機能ソフトとしては常識的な範囲だろうと思う。1ヶ月あたりで換算すると前述のようにサブスクリプションのほうが安価になる。Proに対して、SONY、Fuji、Nikon用と個々のメーカーのRAWプロファイルしか内包しないメーカー特定版は価格が抑えられているが機能に制限がある。

現像スタイルが145個ついてくるものは当然価格が高く、こうしたものに興味があるなら別だが自らの判断で自らのスタイルの写真を現像するCapture Oneの趣旨を生かそうとするなら必要ないと私は思う。現像スタイルに興味がある人でも通常版に付随しているスタイルだけでも使い切れるものではない。

今後もサブスクリプション制のほうが買い切りより安価で、セール時の割引率も高い設定が続くのは間違いないが、サブスクリプション料金もまた値上げされ続けている。それぞれの特徴を考えながら、どちらにメリットがあるか考えたうえで購入スタイルを選択すべきだろう。

今回の記事は、Capture One 21で追加されたり改良された機能で特筆すべきものを紹介し、その使い所へ踏み込むことにする。

Capture One 21になって

長年Capture Oneを使い続けてきて、同時に他の現像ソフトも共存させたうえで、アップデートに期待感が高まるケースとそうでもない場合があったのを今回はいやがおうにも思い出された。

Capture One 12 (ver.12)からCapture One 20 (ver.13)と2回のアップデータでマスク指定ツールの選択肢が増え、機能も自動化へ向かい、修復ツールが高度化するなどCapture Oneが提供する機能を使い込んでいる人ほど更新したいと思っただろうし使ってみて喜びが大きかったはすだ。

ver.12以前でも色を管理する機能が豊富になるなど、目玉と呼べるものがあれば当然のこと期待値があがった。

今回のCapture One 21は事前情報がほぼ皆無だったうえに、公式サイトの惹句を見てもCapture One 20から大きく変わるものではないように感じるが、これは画期的な新機軸がないからだろう。目玉として宣伝されている機能は他のソフトで既に実装済みであったり、過去のバージョンからの改良版だったりする。

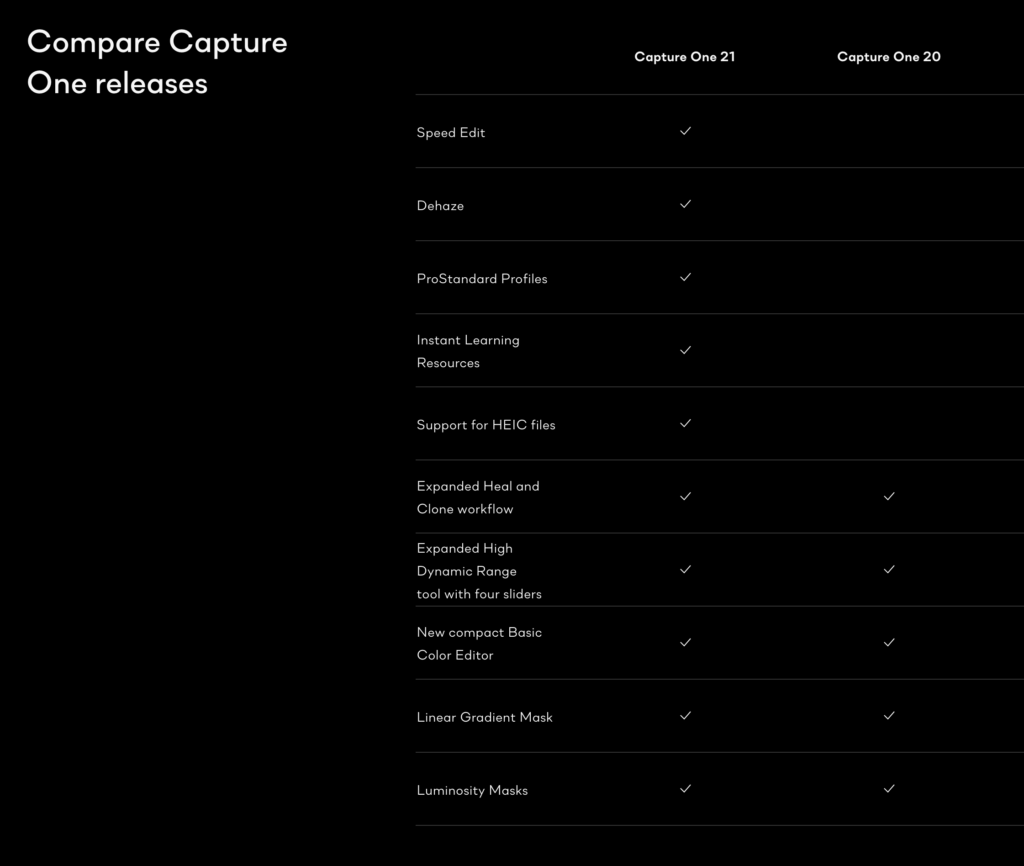

以下の表は公式サイトに掲載されているCapture One 20と21の機能の比較で、21で付加されたものがわかる。ここに示されている機能以外にあらたに追加されたりインターフェイスが変わったものもある。

高速化、かすみの除去、あらたな現像スタイルプロファイル、簡単学習機能(使用中のUIに操作のヒントが表示される)、HEICファイルサポートが新たに加えられた。このほかインポート時のインターフェイスが若干変わり表示が詳細になったうえで高速化された。

私は[かすみの除去]の実装とインポート(画像読み込み時の一覧表示)の改善がCapture One 21へのアップデートのポイントになると見ている。

なお特にアナウンスされていないが、現像した画像の艶感が増した気がした。艶感とはライカ判フィルムで撮影した写真と大判フィルムで撮影した写真にみられる違いに近いもので、ノイズが減りシャープ感が増した手応えがある。画質向上の差を大きいとみるか、さほどでないとみるか人それぞれ違いがあるだろうから気になるなら試用版でテストしてみるとよいだろう。

インポート(画像読み込み時の一覧表示)の改善

Capture Oneで長年放置されていたのがデータをインポートする際のサムネイル表示の見にくさで、どのデータをインポートするか検討するのがたいへんだったし、検討して選択するのを諦めて一連の画像をまとめてインポートすることもあった。インポート時にサムネイルがタイル状に並んで表示されるのは他の現像ソフトと同じだが表示される画像の解像度が低かったのだ。

インポート時の表示について言えばDxO PLが初期バージョンから秀逸だった。UIにはマウントしているストレージの階層表示があり、フォルダーを選択するとデータのサムネイルが高解像かつかなり大きなサイズで表示される。ウインドウ名または機能名が[フォトライブラリー]と名付けられているくらいに、フォルダー内のRAWデータや画像ファイルを一覧表示させるソフトとしても十分以上に使える能力と軽快さがある。

今回更新されたCapture One 21では一覧表示の品質が格段に向上し、サムネイルは解像感が高い画像として表示され、表示サイズを最大にすれば他の現像ソフトより大きめに拡大できる。また既にカタログへインポートしているRAWデータを除外し表示させない機能[重複を除外]の処理速度が向上しているように思う。

ほぼこれだけのために私はアップデートに乗り気になれたと言ってよい。そして使いながら[かすみの除去]の使い所を試行錯誤することになった。

[かすみの除去]とは

結論を先に書くなら、[かすみの除去]は[ハイダイナミックレンジ]処理から派生した機能で露出制御、明るさの再構築をする機能だ。これだけでひらめくものがある人もいるかもしれないが、ここから先ゆっくり説明していくことにする。

機能と時代を振り返る

RAW現像ソフト全般の話として、[ハイダイナミックレンジ]処理と[クラリティー]または[明瞭度]と呼ばれる機能が実装されたのはエポックメイキングであったし、これらによってRAW現像をする人の裾野が広がったのは間違いなくデジタル写真の表現が良くも悪くも一斉に大きく変わった。

[ハイダイナミックレンジ]機能は暗黒から光源そのものまでの明るさを4段階程度の領域に分けて、それぞれの明るさの領域を個々に暗く、明るく調整するものだ。黒つぶれや白とびを抑えるのが本来の趣旨だったろうが、撮影データが持つ明るさのダイナミックレンジを圧縮して狭い範囲に押し込めた写真はあたかもイラストや絵画のような趣になり、こうした効果を過剰にかけたものが一世を風靡した経緯がある。

[クラリティー]または[明瞭度]を調整する機能は、物体の輪郭を強調するシャープネスと違い明暗の対比をはっきりさせたり、逆に曖昧化させることで描写に力強さを増したり独特の曖昧感を醸し出す際に使用される。これはコントラストを操作するのと異なる効果があり、プラス側・マイナス側どちら側に操作してもいかにもデジタル的なメリハリ感・曖昧感になる。

[クラリティー]・[明瞭度]を他に先駆けてCapture Oneが一番乗りで実装したかどうかまではわからないが、かなり早い時期に採用されたのは間違いなく、しかも現在までアップデートが続き効きの違いまで選択できるようになっている。

ところが他の現像ソフトが[かすみの除去]を実装したあともCapture Oneには実装されないまま数年が経過していた。詳細は後述するが、Capture One 20でハイダイナミックレンジツールが一新されことが今回のアップデートで[かすみの除去]の実装へ繋がってると言ってよいだろう。

「かすみ」とは大気中の湿度や砂塵が視界にフィルターをかけコントラストを落としている状態だ。[かすみの除去]=DeHazeは読んで字の通り、もや・かすみ・けむった状態を取り除く機能であり、こうした自然現象を解消する目的を超えて作用させたり特にけむっていない場合に使用するとメリハリ感の強調ができるというものだ。またマイナス側に効果をかけることもでき、これはもや・かすみ・けむった状態を擬似的につくるのを意味する。

そもそも[かすみの除去]と[クラリティー]・[明瞭度]の違いは何か、これらはどのような処理のしているのか答えられる人はすくないはずで、直感的に効き目の違いはなんとなくわかっても使い分けについては曖昧な部分を残したまま使用してはいないだろうか。

類似する機能と[かすみの除去]

以前、[明瞭度]とは何をどのようにしているか記事にした。「明瞭度・クラリティー系機能の考察メモ🔗」

Capture Oneでは[クラリティー]と呼ばれ他のソフトでは一般的に[明瞭度]と呼ばれる機能は、コントラストの調整と似ている部分もあるが効果はあきらかに違う。

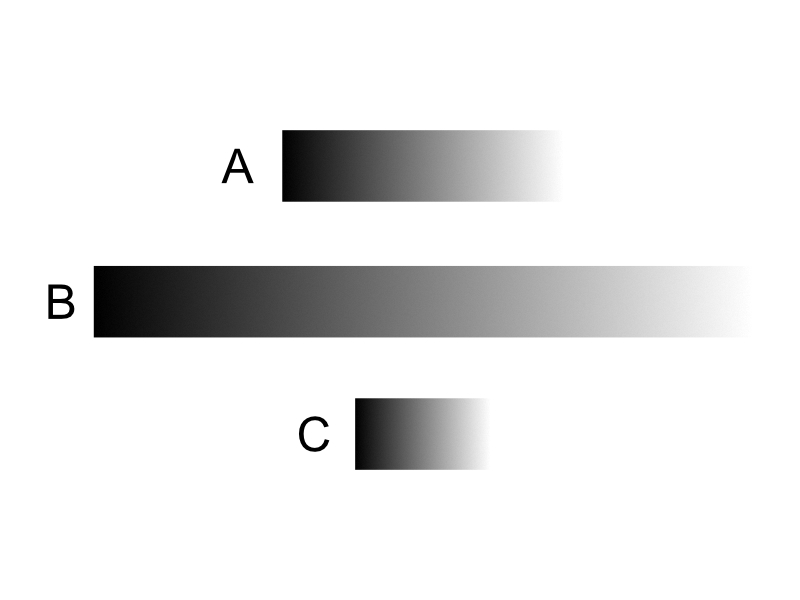

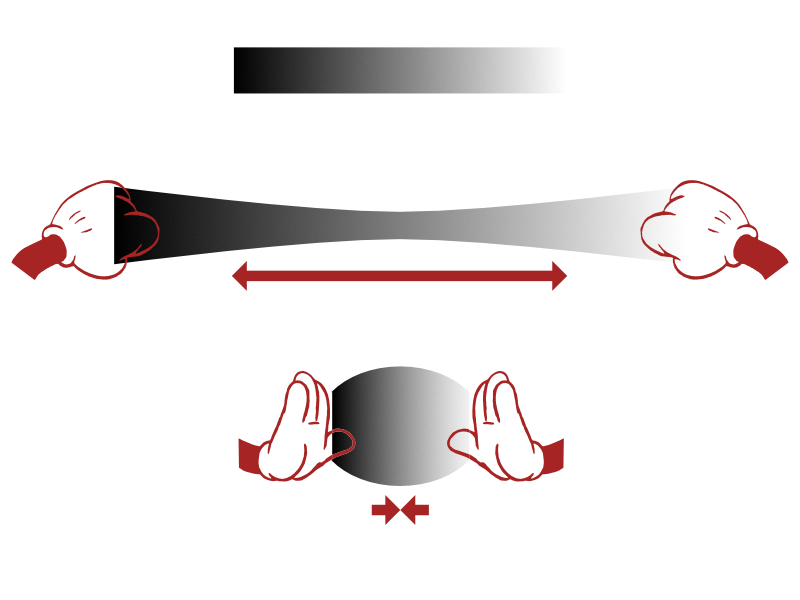

コントラストの増減は階調幅の増減で、階調の幅を大きくとって(デジタルでは)暗から明への推移の段階数(ステップ数)を増やしてコントラストを下げるか、幅を小さくとって推移の段階数を減らしてコントラストを上げるかしている。いきなり暗から明へ変わるか、ゆっくり推移しながら変わるかの違いを、物理的な幅として表現したのが下の模式図だ。Aが元の状態とすると、あたかもゴムベルトでもあるかのように幅を引き延ばしたのがB、逆に押し縮めたのがCとなる。Bはコントラストを下げる操作、Cはコントラストを上げる操作を意味する。

階調の幅が減らされ暗から明への段階数が減らされると、【暗黒、もっとも暗い、とても暗い、暗い】と段階を経て推移していた明るさが【暗黒、とても暗い】などとまとめられ、【明るい、とても明るい、もっとも明るい、光源そのもの】と推移していた明るさは【とても明るい、光源そのもの】とまとめられる。そして画像の暗い部分はより暗く、明るい部分はより明るくなる。

コントラストを上げると階調が急激に推移するようになり、画像の暗い部分はより暗く、明るい部分はより明るくなるため硬い調子、締まった感じになる。コントラスト下げると階調がゆっくり推移するようになり、暗い部分や明る部分の変化が際立たなくなるため柔らかい調子、ゆるい感じになる。

いっぽう[クラリティー]・[明瞭度]は比較的周波数が低い輝度変化に作用し対比をはっきりさせる機能だ。比較的大きい周期を持つ明暗の変化に対してめりはりを調整するのが[クラリティー]・[明瞭度]として間違いない。

解像度チャートに描かれてるモノサシの目盛りのような細かな線の反復を周波数が高い反復と言う。自然界ではモノサシの目盛りのような均等な反復はほとんど存在しないが、細かな変化がディティールをかたちづくっている。動物の毛並み、布の織り目、人体の皮膚の表面などなどだ。

と同時に、雲の明暗変化、遠景にかすむ山並みと木々、砂の風紋など変化の周波数が低いディティールもある。

これらのうち周波数が比較的低いものからかなり低いものの明暗の対比を強調したり曖昧化するのが[クラリティー]・[明瞭度]の機能だ。このとき画像全体の最小と最大の明るさは変化させない。

Capture Oneに[クラリティー]のスタイルが複数あるのは、効果をかけたい変化の周波数帯域をどこに取るか、どのような強さで効果を与えるかの違いだと私は理解している。

では[かすみの除去]とは何か。

[かすみの除去]を作用させるとヒストグラムが大きく変化する点が[クラリティー]・[明瞭度]との決定的違いで、ヒストグラムの山の変化の大きさはコントラストを操作したときより顕著であるし独特だ。単に山の形状が変わるだけでなく、分布のピークがどの明るさの位置にできるかも変わる。

コントラストの操作と比較すると、[かすみの除去]の効果をプラス方向にかけても画像が明るくなる印象を受けない。これはコントラストを強めたときハイライト側が際立って明るく見えるのと対照的だ。

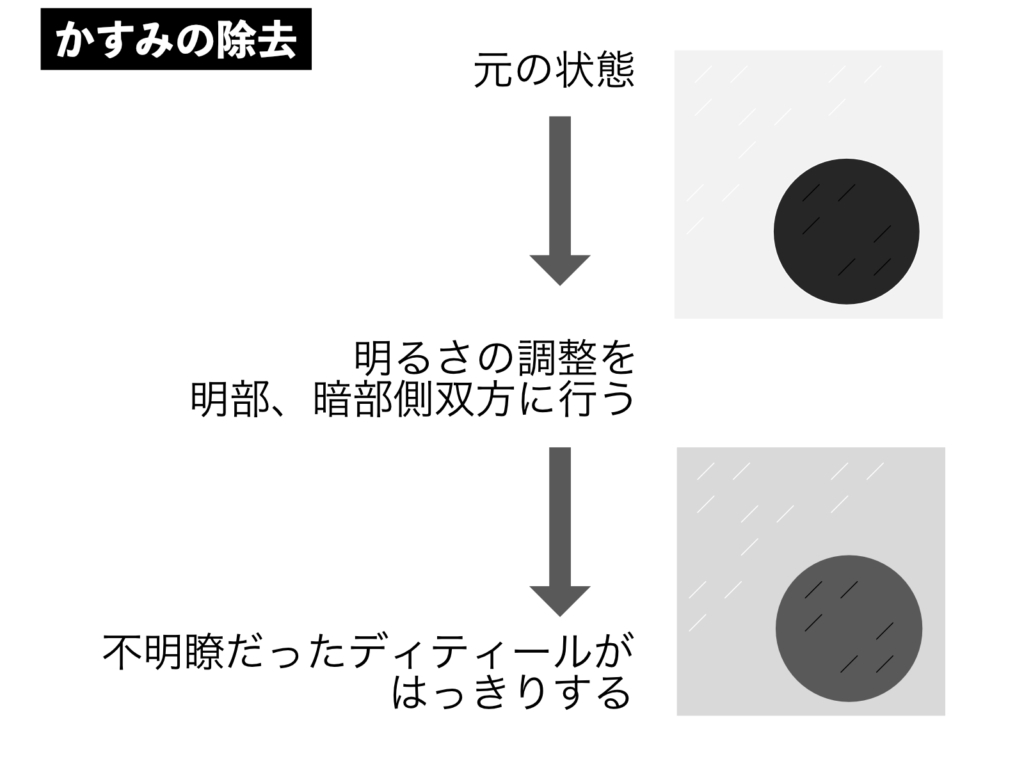

[かすみの除去]は暗い部分、中庸な部分、明るい部分それぞれの対比やディティールをはっきり目に見える状態にする。明るすぎて対比やディティールを感じにくいなら、やや暗めにしたほうがはっきりする。暗すぎて感じにくいなら、やや明るめにしたほうがはっきりする。これがヒストグラムの山のかたちが変わる理由だ。

では[かすみの除去]は露出(明るさ)を変える操作と同じかというと明らかに違う。[ハイダイナミックレンジ]のハイライト、シャドウ、ホワイト(白)、ブラック(黒)といったスライダーを調整した結果に近い。いや、実際に[かすみの除去]とまったく同じ状態をつくるのは難しいが似た様子を[ハイダイナミックレンジ]でつくることができる。

[かすみの除去]は[ハイダイナミックレンジ]処理から派生した機能と考えてよい。

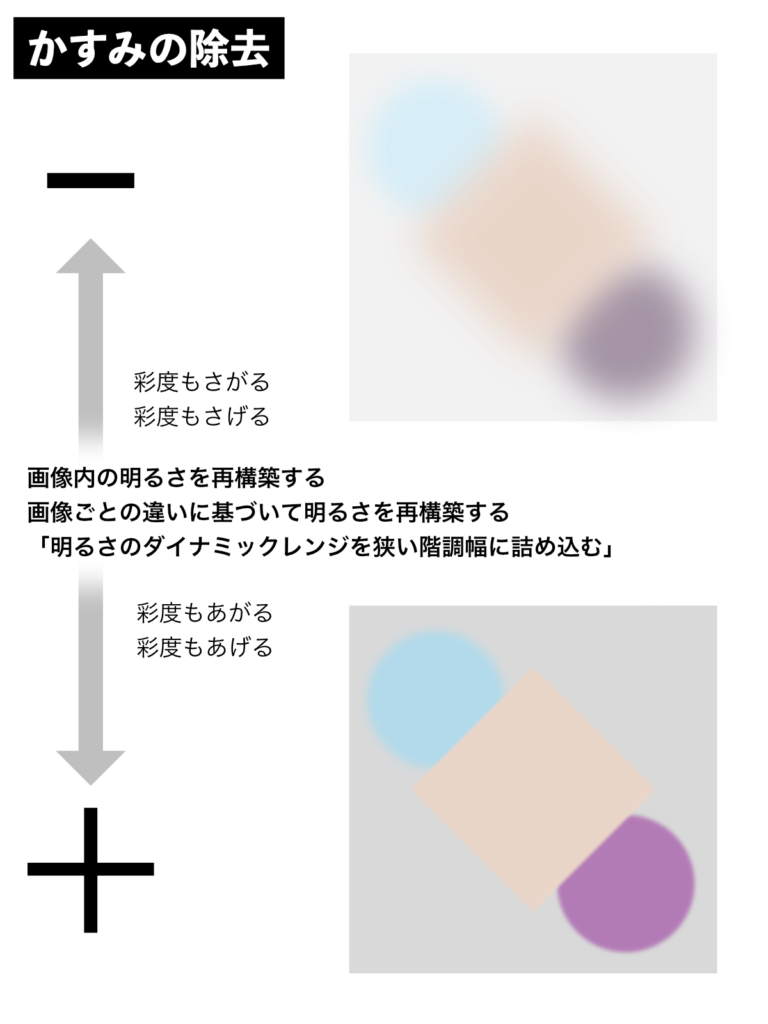

[かすみの除去]は「明るさのダイナミックレンジを狭い階調幅に詰め込む」ものと言ってよい。マイナス側に効果をかけたときは、広大な階調幅があるものと仮定したなかでアンダーとハイライト両極が足りない締まりのない状態をつくると思えばよい。

[かすみの除去]は画像内の明るさを再構築する。画像内の明るさの最小値から最大値までを何段階かに分けるのは[ハイダイナミックレンジ]と似ていると前述した。

それぞれの写真は明るさの最小値、最大値、中間値、さらにこれらの間をつなぐ明るさの値の分布が画像ごとみな違う。[かすみの除去]は画像ごとの違いに基づいて明るさを再構築している。これは画像全体に[かすみの除去]の効果を与えた場合と、特定の部分をマスクで選択した場合とでは効果の現れかたに違いがあることからわかる。たとえば風景写真全体に効果を与えるか、空のみに与えるかで結果に差が出るのだ。

画像内の明るさを再構築した結果、暗、中間調、明といった明るさの塊ごとの存在感が増す。塊ごとの存在感が増すため、かすみが取れてはっきりした見た目になる。これは明るさが塊ではなく溶けるように入り混じった状態(かすみがかかってけむった状態)と正反対で、暗から明までが段階的に分割されたような単純な見た目になるのを意味する。[かすみの除去]をマイナス方向に操作すると逆の効果になり、明るさの塊感が減り塊ごとの存在感が減少する。

さらに[かすみの除去]は彩度を高めたり低めたりする。これには二つの作用が影響している。

彩度=色の濃さは明るさと密接な関係があり、明るくなれば色は薄く、暗くなれぱ濃く見えるのは誰もが経験的に知っているはずだ。明るすぎる部分は暗めに、暗すぎる部分は明るめに、溶けるように入り混じった状態ではなく暗から明までを何段階かにはっきり分割する[かすみの除去]は、濃度があがった見た目になり暗くなった分だけ彩度があがって見える傾向がある。[かすみの除去]をマイナス方向に操作すれば彩度は下がって見える。

またこれだけでなく、[かすみの除去]では色の塊を強調する彩度の強調が行われている。画像の明るさを暗くしてみればわかるが、これだけでは暗くなり濃度は上がるが濁りが生じる。いっぽう[かすみの除去]では濁らず鮮やかな色調になる。マイナス方向に操作すると明るく薄い色調になる。

[かすみの除去]とは、明暗の変化を明るさの「塊」が隣り合っている状態と解釈して、それぞれの塊の存在感が際立つように画面内の明るさを再構築する機能だ。そこに彩度の強調が付け加えられれば更に塊の存在感が強調される。

Capture Oneの[かすみの除去]で特筆すべきなのが、スポイトツールを使って特定の[色調]を選択すると、指定した色調で[かすみの除去]が作用させられるところだ。まるでマスクで塗りつぶしたように作用させる領域を指定できるし、デフォルトのままなら指定する必要がないオートマチックな処理なので特に難しいわけでもない。

[かすみの除去]の使いどころ

[かすみの除去]は露出制御、明るさの再構築と意識したい。

私は他の現像ソフトに実装されている[かすみの除去]を試してみて、扱いにくくよほど注意深く使わないと汚い見苦しい画像になるため悪印象しかなかった。これは作用の原理が共通している[ハイダイナミックレンジ]処理を過剰にかけたときドロドロ、ギトギトした見た目になるのと同じだ。

こうした[かすみの除去]特有の課題はCapture One 21にも言えるが、スライダーを動かす量に伴い変化する程度にほどよさがあるのを感じる。また他の現像ソフトと決定的に違う点として前述したようにCapture One 21の[かすみの除去]は色調の選択が可能だ。そしてCapture Oneの伝統とも言えるレイヤーとマスク、さらにレイヤーごとあらゆる調整が可能な点が[かすみの除去]の使用でさじ加減の塩梅を最適化するのに役立つ。

青空にグレーの雲がかかっている写真があったとする。雲ではなく青空に[かすみの除去]をかけメリハリをつけディティールを強調したい(あるいは曖昧にしたい)と思うならスポイトツールで青空を選択する。もちろんグレーの雲にも青色の成分が含まれるが、マスクで分離したかのように主として青空に[かすみの除去]の効果がかかる。

赤いニットの服に青や緑の金属光沢を放つ宝飾品がつけられている写真があったとする。ニット地だけ[かすみの除去]をかけメリハリをつけディティールを強調したい(あるいは曖昧にしたい)と思うならスポイトツールで赤い毛糸部分を選択する。

このようにマスク的に使えるCapture One 21の[かすみの除去]に含まれる[色調]だが、選択する箇所(画素)しだいでかなり結果に違いが出る。同じ色と思っていてもピクセル単位でみると違いが大きいためだろう。

[かすみの除去]は[クラリティー]・[明瞭度]と原理も効果も違うが、効果をかけて類似の見た目になるなら色域指定のマスクが使えるクラリティ的なものとして扱える。また効果をかけたい部分だけブラシで塗りつぶしたり、グラデーションツール、楕円ツールでマスクしたうえで[かすみの除去]をかけてもよいし、マスクにリファインマスクや輝度範囲ツールを併用してもうまく範囲指定できない場合に色域指定をつかう選択肢があるのはよいと思う。

[かすみの除去]は露出制御であり明るさの再構築なので、明暗の階調がどう変化するか最小、最大の明るさがどう変化するかソフトの決定に結果をゆだねることになる。元データとは明るさが変わるし、明るさにともなう印象も大きく変わる。

ポートレイトで人物の顔の明るさを事前に想定し、想定にあう露光量で撮影した写真に[かすみの除去]を作用させるとまるっきり違う顔の明るさになる可能性が高い。ポートレイト以外の写真でも主たる被写体の明るさを想定通りにしたいのは普通であるし、主たる被写体ではなく背景の明るさを厳密に再現したいときなども[かすみの除去]はツールとして向いているとは言い難い。

明るさを大きく変えたくない、明るさの印象を別物にしたくないといった場合は[クラリティー]・[明瞭度]を使うべきだろう。もし[クラリティー]・[明瞭度]を使いたくないなら、色調で特定色域のみ選択する、マスクで特定の箇所だけ選択する、[かすみの除去]をかけたうえで想定していた明るさに近づくよう[あかるさ][露出]といった機能で調整する、など工夫が必要だ。

[かすみの除去]のスライダーはプラス方向にもマイナス方向にも大きく動かせるが、微妙な調整で変化を求めるほうがよいように思われる。また[かすみの除去]をマイナス方向に調整して柔らかく淡い調子の写真をつくるツールとして使う手は十分あると思う。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.