内容が古くなっている場合があります。

写真撮影でカメラを扱うのが入り口なら現像作業をする現像ソフトは写真を完成させる出口と言える。これほど重要なソフトウエアなのに有名らしいから、誰かが使っているから、使っている人が多いから、解説や広告を見かけるから……と自分の写真そのものとほぼ関係ない理由で使用ソフトを選択している人が多い。

これでよいのか、ならどうしたらよいのかへ答える記事を書こうと思う。

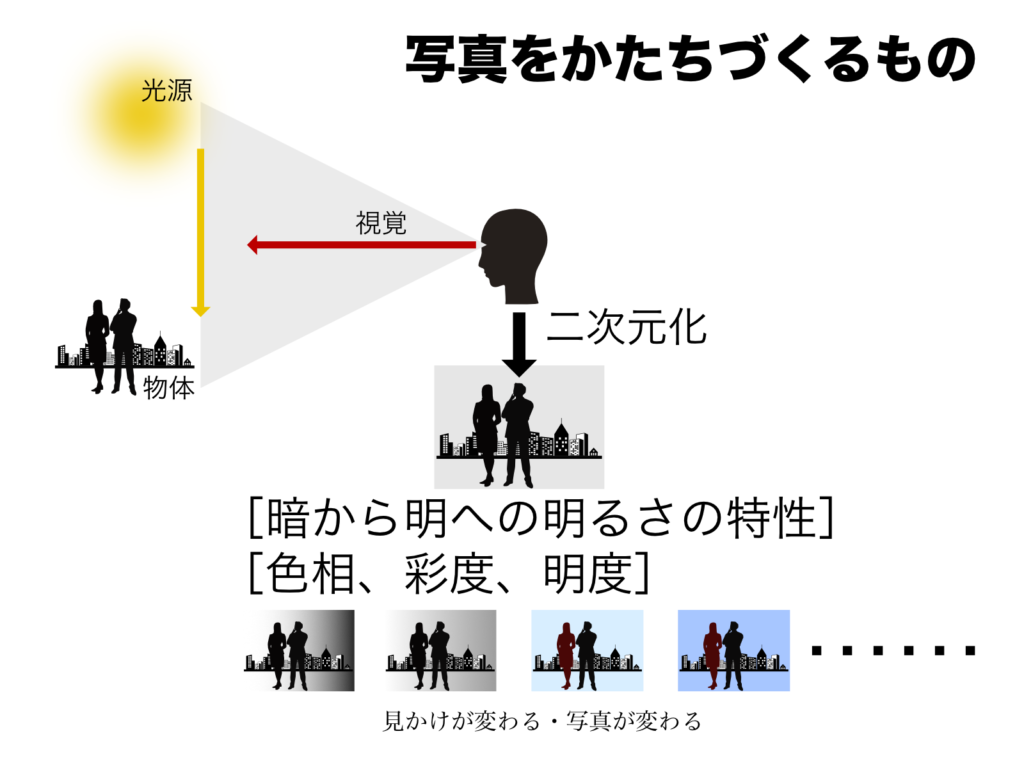

現像と現像ソフトについて考えるとき写真を決定づける[暗から明への明るさの特性]、[色相、彩度、明度]が重要で、どの項目をどのようにコントロールできるか、できるとしたらどのように操作できるかが現像ソフトでは選択の鍵になる。そのうえでどのような付加価値があるか検討すればよい。

最重要で基本だが、現像ソフトによって[暗から明への明るさの特性]に関わるいくつかの項目のうち調整手段の有無があったり調整方法が違うし、[色相、彩度、明度]についても同じだ。

まず個々の現像ソフトで、これらがどうなのか順を追って説明することから始める。

・

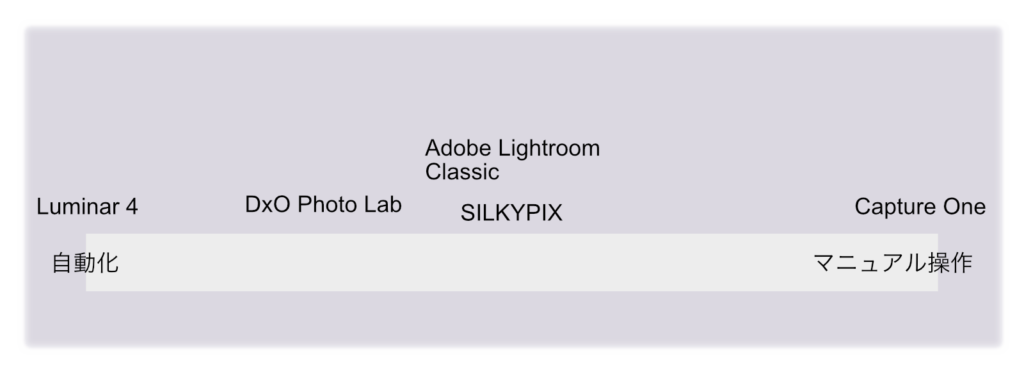

数多い現像ソフトを整理・分類する切り口はさまざまだろうが、過去になかった傾向・観点として「自動化」というキーワードに注目してみたい。

一通りの機能を満たして成熟化した現在の現像ソフトが次に向かうのが自動化・省力化で、ここに自ソフトの強みを打ちだそうとしている

現像ソフトの調整機能は次のように進化した。なおソフトによって実装された時期が異なる場合もある。

1.色温度を自動的に最適化(確実性の向上)

2.同時に[暗から明への明るさの特性]の最適化

3.以上を元にした自然な絵作りのための技術革新

4.ノイズの低減やシャープネスの最適化

5.ハイダイナミックレンジ処理の実装

6.明瞭度、細部のコントラストなど解像感の強調や抜けの最適化

7.レイヤーマスク、フィルムシミュレーション等ソフトごとの個性的な機能

8.歪み、解像、減光など機材の物理特性の矯正を自動化・強化

9.成熟化(自動化、Photoshopへの依存を減らす高機能化)と画像管理機能の強化

10.Luminar 4がAIで元画像にないものに入れ替えたり光線状態を描き換えたりする機能を搭載

7〜8の時代が長く続き、直近が9、現在は9〜10の真っ只中にある。

[自動化]をどのように推し進めるか、それとも使用者に何を決定させようとしているかソフトの内容を観察すると、いまどきの現像ソフトの立ち位置やこの先目指すものがはっきりする。

自動化とは、使用者が自分で値を決めたり操作したりしなくてもソフトウエアの設計思想に織り込まれた理想形の写真を文字どおり自動であったりワンタッチで実現してくれる機能を指す。と同時に自動化された機能はブラックボックス化するとも言える。だから対極はマニュアル操作になる。

そして自動化・省力化が技術的に可能になると、逆に使用者が判断して調整するマニュアル操作を残さなければならない点も明らかになる。RAW現像ソフトの開発思想によって両者が決まると言える。

自動化されている点とマニュアル操作として残して現像ソフトの「売り」にしている調整項目を知れば現像ソフトが指向するものを理解できるのだ。

・

代表的な現像ソフトを例に挙げ、(人により解釈に相違はあるだろうが)私なりの視点で「自動化」の観点で分類したのが次の図だ。現像ソフトは多数あるが網羅すると煩雑になるので代表的なものを例に挙げる。

Adobe Lightroom Classicを中庸に位置付けたのは、使用者が多いことで標準と目される点と他のソフトウエアと比較しても機能が標準的だろうと感じられるからだ。そして機能に違いがあれど、SILKYPIXもここに位置付けてよいように思う。

中庸に位置付けた現像ソフトは、いまや常識化した色温度・色被りの自動調整やレンズプロファイルを使った画像の適切化等々の自動化が実装されている。

かつて自動化された現像ソフトとしてDxO Photo Labは最たるものだった。レンズプロファイルとカメラプロファイルを使い、それぞれのネガティブな点を同社が考える理想像へ自動的かつ強烈なまでに矯正する機能が売りのソフトウエアだからだ。ところがLuminar 4が登場し、空や光線状態をまったく別物に置き換える(描き変える)機能が実装されたことで図のような位置付けに変わった。

ただ注意したいのは、Luminar 4の別物に置き換える(描き変える)機能と、DxO Photo Labのプロファイルを使って自動矯正する機能は同一線上・同一カテゴリーに分類できるものではないところだ。だから上図のような位置付けにするのに反対を唱える人もいるだろうし、私もわかったうえで位置付けているから反論はしない。

トンチンカンな喩えかもしれないが、周囲が暗くなるとライトを自動点灯させる自動車とハンドルやアクセル・ブレーキなどの操作まで自動化させた自動運転車くらい自動化の方向性が違う。

そしてCapture One。Capture Oneは自動化より使用者が決定したいこと、操作したいことの出来る範囲を極限まで広げた現像ソフトだ。なにをどうするか決定するのは使用者であり、ソフトウエアは可能性を極限まで提供するという立場である。

だが一通りの自動調整が実装されているし、レイヤーマスクを設定する方法などに自動化や省力化が押し進められ、調整をコピーして適用することもできる。これらは、それに時間を費やすならもっと有効なことに振りむけるべきで、何を省力化して何に労力をつぎ込むか使用者次第だ。

このようなCapture Oneは、ブラックボックス化したワンタッチ操作の対極なのでマニュアル操作の最右翼に位置付けている。

再びAdobe Lightroom ClassicとクラウドベースのLightroomに話を戻すと、特にクラウドベースのLightroomで画像管理ソフトとして自動化・省力化が進められている。かなり顕著な自動化であるが、写真の絵づくりに直接結びつかないため上記の分類では考慮していない。(つまり別観点から自動化について考え分類することも可能)

・

ここまでカメラメーカーが自社製品用に提供している現像ソフトに触れずにきた。カメラメーカー純正ならメーカーが新たなRAWデータ形式を採用しても(あたりまえだが)対応が早いし、レンズメーカーがおまけで提供するものはSILKYPIXの機能制限版だったりするがお得感がある。

こうしたすべての現像ソフトについて私は把握しきれないし、すべてを使ってきた訳でもないので個々についての詳細を語れない。言えるのは、これら現像ソフトは必要最低限の機能以上のものを持っているし、なかには操作系の癖が強いものもあるが大問題というほどではない。

先ほどの[自動化]の観点で位置付けるなら、各社製品のプロファイルに応じた矯正機能を持っているのでDxO Photo Lab寄りの性格と言える。あるいはDxO Photo Labは多様なメーカーのRAWファイル形式が扱える純正ソフトのようなものと見ることもできる。

DxO Photo Labは各社純正ソフトを丸呑みして、なんだったらスマートフォンの写真も矯正して、画像の見かけを理想化・一様化する現像ソフトなのだ。

・

では何をどう自動化させるか、あるいは自動化ではなく使用者に何をどう決めさせようとするかの「何」と「どう」を具体的に考えていこう。

・

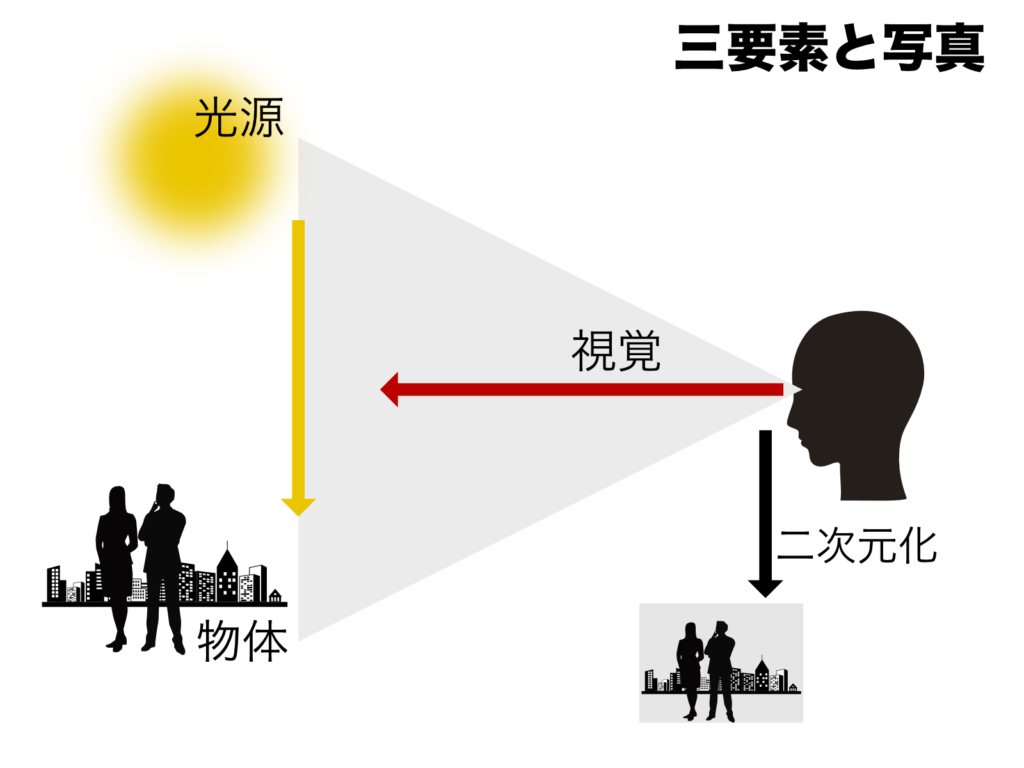

写真は光源、物体、視覚の三要素のうち[視覚]に相当するものを二次元に固定する。

光源は自然光も人工光源もライティング、物体は被写体ということになり、視覚の固定では撮影機器、撮影方法、そして現像手法が重要な意味を持つ。

写真は暗から明への明るさの特性で表現するほかない二次元像だ。色は色相、彩度、明度で決定され、これらの特性で写真の色を表現するほかない。

現像ソフトに最低限必要なのは、光源、物体、視覚の三要素のうち[視覚]を二次元の像に固定するとき必須の[暗から明への明るさの特性]、[色相、彩度、明度]を調整する機能だ。

もちろん今どきの現像ソフトはこれらをコントロールする機能を実装している。しかしどの項目・要素を、どこまで詳細に、どうやって調整操作するかソフトごと千差万別なのは冒頭に書いた。

また自動化する、しないの違いがある。マニュアル操作のユーザーインターフェイスの違いによって直感に操作できるか否かや操作性が大いに違う。インターフェイスがよくないため機能があるのに見つけられられず使わず終いだったり、使い方がわからない、使ってもうまく効果を生かせないケースがある。

・

次に現像ソフトの[本質]と[付加価値]の関係を考える。

現像ソフトの本質は前述の通り[暗から明への明るさの特性]、[色相、彩度、明度]を調整する機能だ。

露出、コントラストの操作系、トーンカーブ、色相・彩度の操作系、現像ソフトによってはトーンの幅と中間値の調整、さまざまな色に関する操作を実現するインターフェイスが実装されている。これらに現像ソフトごとの違いがあるのは述べてきた通りだ。

本質と付加価値がはっきり分けられない領域に画質を向上させるシャープネス、ノイズリダクション、明瞭化などの付加価値があり、より付加価値であることがはっきりしているパースの補正やレンズプロファイルをもとにした矯正などがある。画質にまったく関係ない付加価値もあり、Capture Oneのオーバーレイ機能はテザー撮影する際に雑誌のカバータイトル、広告の商標やコピーが入る位置などを示せるメリットがある。Luminar 4のAIを用いた空の置き換えや光線状態の描き変えのような付加価値もある。

基本的な絵づくりがうまくいかなければ、絵づくりに近い要素であるシャープネス、ノイズリダクション、明瞭化を施しても元も子もない。他の要素は更に無意味になる。

付加価値は仕上げや便利機能であって本質ではない。しかし、仕上げもおろそかにできない。仕上げに何をもとめるか、仕上げにどこまでこだわるか人それぞれだ。本質に求めるもの、付加価値に求めるもの、それぞれの比率は現像ソフトを選択する際のポイントになる。

・

現像ソフトについて詳しくない人は、本質ではなく付加価値に惹かれてソフト選択して失敗するケースが多々ある。現像ソフトの宣伝は現像の本質部分ではなく、しばしば付加価値を華々しく取り上げるからだ。

冒頭に列記した通り、成熟化が進んだRAW現像ソフトは他の製品とのわかりやすい差別化を押し進めなければならない。絵づくりの高度化はわかりにくいが付加価値には訴求力があるので、どうしてもこうなる。

付加価値は本質の機能と結びついてはじめて本領を発揮するのを忘れてはならない。

・

では各現像ソフトが[暗から明への明るさの特性]、[色相、彩度、明度]の調整にどのような特徴を持っているか見て行こう。

Capture Oneは何から何まで操作できる最右翼かつ別格だが、Adobe Lightroom ClassicやSILKYPIXはマニュアルな操作が中庸であったように調整項目の数と調整しやすさはほどほどと言える。

自動化における評価では中庸と評価したAdobe Lightroomは、後述する理由から現像ソフトのトレンドからずれて中庸の中庸、現像ソフトのど真ん中と言い難いものになったかもしれないと感じる。このため先ほど例に挙げたなかではSILKYPIXが[暗から明への明るさの特性]、[色相、彩度、明度]を調整する機能の標準形なのかもしれない。あるいは高度化しているかもしれないが、日本でのユーザー数の多さから[標準的]としてよいかもしれない。

Adobe LightroomはPhotoshopのRAW現像環境から派生して独立したソフトウエアで、Photoshopの特徴と被ったり凌駕するのを避け連携する前提の存在だ。このためある時期から他社の現像ソフトと比べ新機軸の機能や機能の進化が別方向を向いている。また従来型のClassicとクラウドベース型のLightroomに分けられ、従来型がclassicに位置付けらたことが今後の動向を示唆しているだろう。

中庸と目されるSILKYPIXだけでなく、ほぼすべてのRAW現像ソフトは(Adobe Lightroom以上に)Photoshopへの依存を減らしソフト内で作業が完結できるよう進化が続いている。

どの部分で肉薄するか別として、Photoshopにできることが現像ソフト内でできれば便利だからだ。

Capture OneはPhotoshopにできる[暗から明への明るさの特性]、[色相、彩度、明度]の調整をすべて可能にして(もしくは専用のインターフェイスを用意して更に広範囲の調整を可能にして)、さらに現像作業で圧倒的に使いやすいUIであったり方法論を実装して現在に至っている。

自動化よりマニュアル操作でできることを増やしたCapture Oneだが、レイヤーマスクやグラデーションマスクで領域を指定するツールで高度な自動化が実現されている。この辺りも、写真の現像ではPhotoshopのマスクより簡単かつ便利な点だ(まだ欲しい機能はあるが)。

Capture Oneの付加価値の最たるものはレイヤーマスクだ。レイヤーを幾層重ねても軽快でブラシの特性やグラデーションツールのベクター化など気が利いているが、もともと多種多様な調整項目のすべてをレイヤーごと使えるのは他に例を見ない。基本と付加価値が統合されていると言ってよい。

DxO Photo Labがレンズ、カメラ双方のプロファイルをもとにした矯正の高度化に力を入れているが、以前はこうした理想像から離れる調整に否定的だった。古いバージョンでは色味を思うがままに変えることすら難しかったのだ。

現バージョンはこうした基本の調整に柔軟性が格段と増して、標準的なRAW現像ソフトにとても近づき、普通のソフトに高度な自動矯正機能がついているとも言える内容だ。自動化指向の時代にあってマニュアル操作の可能性を高めた点を注目したい。

この変化は間口を広くする目的であったろうし、既存ユーザーの不満を解消してもいる。つまりRAW現像に求めるもののひとつが高度な自動化である一方で、自由度が高い調整機能で思いのまま絵づくりしたい人が多いことになる。かつてのデジタルだから正確さとよく写るのを追い求め、不都合を矯正できるメリット一辺倒だったのが変わったのだ。

そして他のRAW現像ソフトにも言えるのが、[色相、彩度、明度]の調整に関わる項目やインターフェイスを充実させる動きだ。[暗から明への明るさの特性]を調整する項目より進化が顕著である。

Luminar 4は切り抜いて他の画像を合成したり、異なる光線状態を描いたりするのをAIの自動処理で実現し、Photoshopで職人仕事に頼らなければならないところをソフト内で完結させた点で特異な現像ソフトだ。だが、その他は操作系インターフェイス、調整できる項目は[標準]または[普通]だ。

こうしたなかAdobe Lightroomは今回提起した自動化の潮流、この潮流によって敢えてマニュアル操作を残し高度化する動き、いずれにも強く訴えかけられるものがない。次代へ向けた提案、方向性を感じない。

個人的な不満になるが、Adobe Lightroom Classicの系譜が代々実装してきた調整用のマスク各種がいつまでたっても洗練されないのは気になる。以前は覆い焼き・焼き込みなどフィルム紙焼きの技法+αに留めるAdobeの思想かと想像していたがたぶん違うだろう。Adobeが持つ最新最高の技術を注ぎ込んでいないのは、Lightroom Classicの位置付けをこのままでよいとしていると解釈するほかない。

Adobe Lightroomは総合写真管理ソフトとしての色彩を濃くし、Adobe Lightroom Classicでは調整を、Adobe LightroomはクラウドでAdobeのサービスやAdobeの他のソフトと連携する点を特徴として打ち出すようになった。

Adobe Lightroomを現像ソフトからノケモノにする必要はないしClassicなら調整機能は十分なものがあるが、Adobeの方向付け通り総合写真管理ソフトとしたほうがメリットを余さず使いこなせるはずだ。

ここに挙げなかったON1 Photo Raw、Affinity Photoなどにも言及したいところだがすべてを事細かく詳細を追いきれないので、

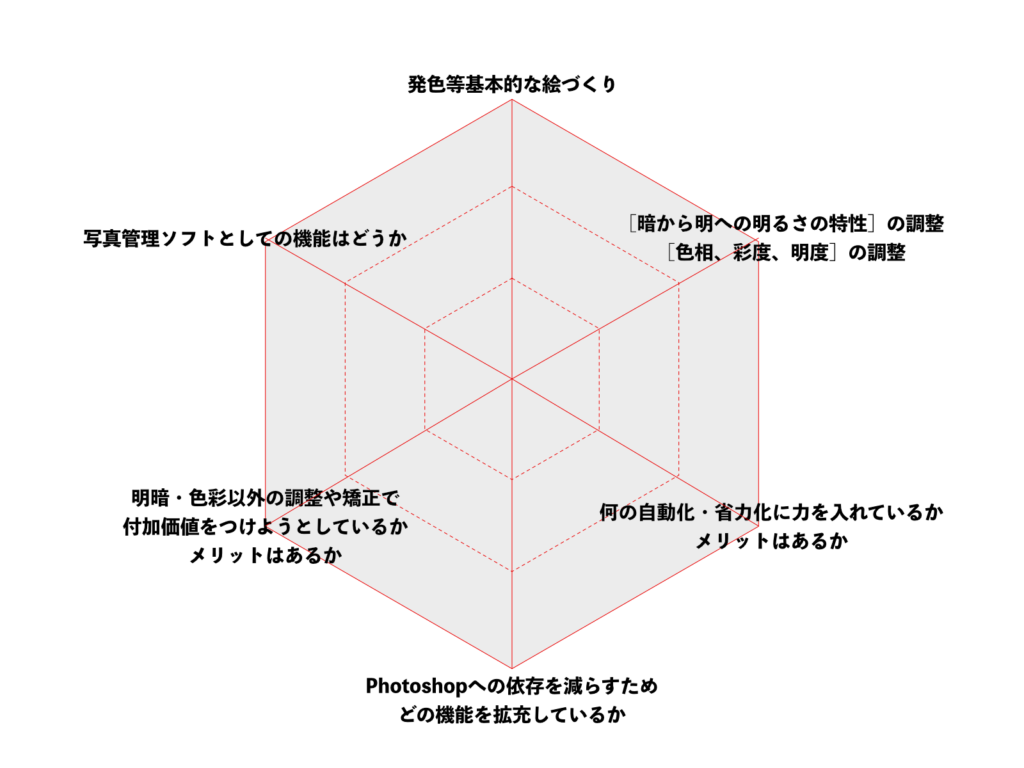

・何の自動化・省力化に力を入れているか

・Photoshopへの依存を減らすためどの機能を拡充しているか

・明暗・色彩以外の調整や矯正で付加価値をつけようとしているか

・写真管理ソフトとしての機能はどうか

を点検していただきたい。これらがわかれば現像ソフトとしての正体が理解できるはずだ。

・

いまどきのRAW現像ソフト評価軸・確認項目は、絵づくりへの好みを含め以下のようなレーダーチャートにまとめられる。

RAW現像ソフトの使い比べで真っ先に気づくのが「発色傾向の違い」だろう。またノイズリダクションの違いもわかりやすいし、ノイズの消し方の違い(特性)も画像を見れば理解できる。

いくら機能が自分好みでも、基本の絵づくりが埒外だったら使う意味がない。

次に基本の調整機能が必要十分か、それ以上か、それ以下か。項目数だけでなくユーザーインターフェイスについても評価したい。

そして付加価値はどうか。

各自が求めるもの次第で評価が変わって当然で、他人にとって最悪な現像ソフトでも自分にとって最高かもしれない。

最後に。どの現像ソフトもJPEG、TIFFへ出力できるが、DNG形式で出力できるか確認して採用するのがよいだろう。修正、調整後にDNGで保存する意義は人それぞれでDNGで保管するメリットもあるが、私はRAW現像後DNG出力したものを別のソフトで更に現像する用途で主に使用している。一例だが、DxO Photo Labでプロファイルを使う矯正で減光等を完全に消し去り、Capture Oneで意図通りの雰囲気に仕上げることがある。これに限らず、意外な使い途があるはずだ。

© Fumihiro Kato.

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited. All Rights Reserved.